Nei mesi in cui si celebra in tutto il mondo l’orgoglio della comunità LGBTQ+ , l’attualità di un’artista come Claude Cahun, al secolo Lucy Renée Mathilde Schwob (Nantes 1894 – Saint Helier 1954), risulta ancor più stupefacente se consideriamo che si tratta di un’artista genderfluid nata sul finire dell’Ottocento, la cui opera attraversa la prima metà del secolo scorso.

Per tutta la vita Cahun – scrittrice, fotografa, attrice, attivista e anticonformista fino all’essenza – sfida lo status quo impostole dalla società, raccontando incessantemente – prima in ambito simbolista, poi surrealista e infine anche attraverso un’azione di resistenza antinazista – il rifiuto di essere identificata con i cliché del suo tempo. Cahun ha “una mania per l’eccezione” e con questa “mania” combatte per tutta la vita, dapprima in quanto ebrea e poi in quanto lesbica e genderfluid, i pregiudizi e gli stereotipi sociali e di genere, soprattutto quelli legati all’identità.

Prima di diventare Claude Cahun, Lucy Schwob sperimenta due pseudonimi: Claude Courlis e Daniel Douglas. Il primo, probabilmente per contrastare uno vecchio stereotipo antisemita, è riferito al ciurlo, l’uccello dal becco ricurvo che ricorda il suo “profilo ebreo” dal naso adunco. Il secondo è ispirato a Lord Alfred Douglas (meglio noto come Bosie) , il giovane per il quale Oscar Wilde (un amico dello zio scrittore simbolista Marcel Schwob) viene accusato di “oscena indecenza”.

Un eufemismo, quest’ultimo, che stava ad indicare ogni atto omosessuale, ma soprattutto un reato per l’epoca, un reato per il quale il povero Oscar Wilde verrà processato e condannato a due anni di carcere e di lavori forzati. Quando finalmente trova se stessa, Lucy Schwob si accorge che “Claude Cahun” è il suo “vero nome, piuttosto che uno pseudonimo”. Non a caso sceglie Claude, un nome che in francese è neutro e a seconda dei casi può essere sia maschile che femminile, accompagnato da Cahun, cognome tipicamente ebraico della sua amata nonna Mathilde alla quale viene affidata da bambina, dopo l’internamento della madre in una clinica psichiatrica.

Anche l’illustratrice e fotografa Suzanne Malherbe, sua compagna nella vita e nell’arte (poi anche sorellastra!), adotta uno pseudonimo e decide di chiamarsi ambiguamente Marcel Moore. La loro unione artistica e di vita, nata ai tempi del liceo, sarà indissolubile, ma la riluttanza di Moore nel salire alla ribalta focalizzerà sempre l’attenzione su Cahun, la loro straordinaria complicità non consentirà di tracciare nettamente i confini delle rispettive competenze artistiche.

Il percorso artistico e di vita di Claude e Marcel si sviluppa a partire dagli anni Venti, quando lasciano Nantes per andare a vivere a Parigi. Collaborano con la rivista omosessuale “Inversions”, entrano a far parte della comunità lesbica di Parigi, frequentano Sylvia Beach e Adrienne Monnier, Gertrude Stein e Alice Toklas, donne che come loro si battono contro l’ipocrisia della società che le vorrebbe inchiodare a ruoli femminili convenzionali. A partire dagli anni Trenta il Surrealismo offrirà loro un contesto in cui potersi esprimere, tuttavia la rivoluzione surrealista, pur restituendo alla donna un suo potere erotico, non riuscirà mai ad andare definitivamente oltre l’immaginario ottocentesco.

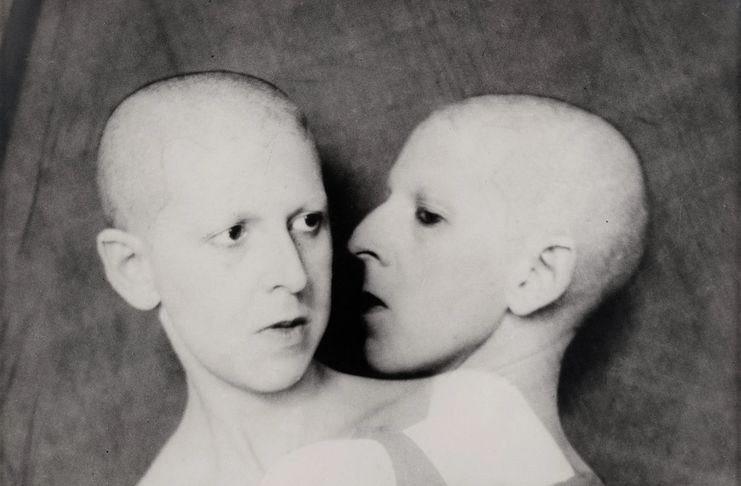

Gli anni ’20 per Claude e Marcel sono gli anni delle piccole produzioni teatrali d’avanguardia (teatro esoterico) e della fotografia performativa, sono anni in cui prevalgono il gioco di ruolo, il mascheramento e il raddoppio. Claude si traveste assumendo alter ego e identità multiple (come fa nello stesso periodo Marcel Duchamp con Rrose Sélavy): si rasa i capelli a zero e si traveste da dandy mettendo in risalto il suo profilo “ebreo”, oppure da pugile giocando a fare l’uomo “forte” del circo, o ancora da Buddha e da Satana con i tacchi.

“Sotto la maschera un’altra maschera. Non finirò mai di rimuovere tutti questi volti” (Claude Cahun).

Cahun si traveste continuamente per essere sempre ed enfaticamente se stessa, cercando di costruire e decostruire la propria identità. Il maschile e il femminile sono già fluidi per Claude, la sua personalità artistica è già “non binaria”.

“Maschile? Femminile? Dipende dai casi. Neutro è il solo genere che mi si addice sempre” (Claude Cahun).

Nel 1924 pubblica Héroïnes una raccolta di racconti dove ancora una volta si prende gioco degli stereotipi di genere con cui si educano le bambine dell’epoca – anche qui il ragionamento è attualissimo! – stravolgendo completamente le eroine di riferimento. Le trasforma con un gioco perverso in “Eva la troppo credulona”, “Giuditta la sadica” o “Cenerentola, la bambina umile e altezzosa” e così via, fino all’ultimo capitolo dedicato all’”Androgino, eroina tra le eroine”.

Cahun sperimenta continuamente, sfida una per una tutte le forme di autorità della sua epoca iniziando da quella paterna (con le sue prime pubblicazioni trasgressive mette in difficoltà il padre Maurice Schwob che è il direttore del “Le Phare de la Loire” il quotidiano liberale di Nantes), poi sfida le paure sociali prevalenti e si riappropria della sua identità in nome di un principio di libertà, anche sessuale, che le permette di diventare ciò che realmente sente di essere.

Nel 1930 pubblica un libro autobiografico, “Aveux non avenus” (Confessioni Nulle), in cui fotomontaggi si mescolano a pensieri, disegni, lettere, poesie, favole, trascrizioni di conversazioni e di sogni. Un collage psicoanalitico dove mette continuamente in discussione se stessa e porta il lettore sulla strada sbagliata con falsi indizi, bluff e giochi di ruolo.

“Le mie passioni mi sono meravigliosamente indifferenti (intercambiabili secondo la migliore occasione, per così dire a volontà).” (Claude Cahun).

Nel 1932 Claude Cahun, che in realtà è già surrealista, incontra André Breton e nel ‘36 partecipa sia alla “Mostra surrealista di oggetti” nella galleria di Charles Ratton a Parigi che alla “London Surrealist Exhibition”. Nonostante Breton la definisca “lo spirito più curioso di questi tempi” all’interno del suo movimento Cahun non avrà mai voce in capitolo: è una donna che non ha paura di esprimere la propria opinione e che non lega il proprio pensiero a qualsivoglia ‘schema imposto’. Più che di Andre, Claude e Marcel divengono amiche della sua bellissima moglie Jacqueline, tanto che la invitano insieme alla figlioletta Aube alla “Rocquaise”, nell’isola di Jersey, dove si rifugiano per sfuggire al nazismo e trascorrere quella “vacanza senza fine” che anticiperà l’ultima fase importante della loro vita: la “resistenza poetica”.

Nel 1940 i nazisti raggiungono anche l’isola di Jersey e le due “sorelle” rifiutano di essere evacuate in Inghilterra. È allora che Claude Cahun e Marcel Moore mettono in scena la loro ultima performance: creano un personaggio fittizio, il “soldato senza nome”, con cui si prendono gioco dell’ottusa ideologia nazionalsocialista diffondendo biglietti anonimi per scoraggiare le truppe. Quelle che agli occhi dei nazisti sono due “tranquille signore borghesi”, per giunta sorelle – certo un po’ strambe ma pur sempre di mezza età! – in realtà sono due instancabili sabotatrici che riescono a prendersi gioco dell’esercito per ben quattro anni. Quando vengono scoperte la “Rocquaise” viene perquisita e gran parte del loro materiale fotografico viene distrutto con l’accusa di “pornografia”.

Probabilmente questo è uno dei motivi per cui l’opera di Claude Cahun è rimasta oscurata per diversi anni, dopo la sua morte avvenuta nel ’54 e a seguito della scomparsa di Marcel Moore che muore suicida nel 1972. È in quegli anni che David Bowie realizza un “ritratto allo specchio”, opera di Masayoshi Sukita, che si rifà a quelli di Claude Cahun. Nel 2007, per la prima edizione dell’Highline Festival di New York, è sempre Bowie che rilancia Cahun definendola “un Man Ray travestito con tendenze surrealiste”, questa volta come curatore della “Claude Cahun Public Art Exhibition”.

“Trovo il suo lavoro piuttosto folle, nel modo più bello. Al di fuori della Francia e del Regno Unito non ha avuto il tipo di riconoscimento che merita sicuramente in quanto seguace e fondatrice, amica e lavoratrice, del movimento surrealista originale. Meret Oppenheim non era l’unica con il taglio corto di capelli.” (David Bowie)

Dopo il rilancio di Davide Bowie e il lavoro del biografo François Leperlier, il personaggio di Cahun riemerge dall’oblio e riscuote sempre maggiore successo per la sua straordinaria attualità. Nel 2017 l’artista Gillian Wearing la cita con ammirazione ripercorrendone il mascheramento e il raddoppio e riuscendo ad assomigliarle talmente fedelmente che si potrebbero quasi scambiare.

In un epoca fragile come la nostra, in cui riaffiora pericolosamente l’antisemitismo mentre diritti che si consideravano ormai acquisiti rischiano di perdersi, vedere artisti che si ispirano a Claude Cahun o una strada intitolata a “Claude Cahun Marcel Moore“ nel 6° arrondissement di Parigi, proprio a Montparnasse dove la coppia era andata a vivere negli anni ’20, fa almeno sperare.