|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

La mostra “Alberto Meda. Tensione e leggerezza”, aperta fino al 7 gennaio alla Triennale di Milano, curata da Marco Sammicheli con l’allestimento di Riccardo Blumer, mette insieme i progetti e pensieri di un grande protagonista del design italiano attraverso un approccio ludico-didattico (ludendo docere). Progettista da oltre cinquant’anni, Meda ha iniziato negli anni settanta come ingegnere del prodotto e direttore tecnico di Kartell per poi dedicarsi all’attività autonoma che lo ha portato a collaborare, tra le altre, con Alias, Alessi, Cinelli, Colombodesign, Mandarina Duck, Ideal Standard, Luceplan, Philips, Vitra, Olivetti, Caimi Brevetti, Zucchetti, Arte Sella e UniFor. Quella di Meda è una lezione sul fare prodotto e sul farlo bene; un approccio serio, senza inutili orpelli, in un dialogo continuo tra idea e progetto. In questa intervista Meda ci racconta la complessità che sta dietro alla semplicità, necessaria, del suo design.

L’appuntamento è alle dodici, la porta del suo loft al piano terra è aperta, entro e lui è già lì, in mezzo ai suoi oggetti di design, elegante come sempre. É vestito come un normale professionista, non in nero (che sollievo!), potrebbe essere scambiato per un avvocato o un medico. Mi fa accomodare e si scusa perché porta gli occhiali da sole. È stato da poco operato all’occhio sinistro, niente di grave, ma gli dà fastidio la luce.

Ci racconti come è iniziata la sua avventura nel mondo del design.

Ho iniziato alla Kartell, facevo il direttore tecnico e l’ingegner Castelli, che mi aveva assunto come ingegnere di produzione, scoprendo che invece ero più versato nell’ambito dello sviluppo di nuovi progetti mi lasciava molto spazio, assecondandomi nell’attitudine per il design che in quel momento si stava rivelando. Devo dire che sono stato fortunato, l’ingegner Castelli è stato molto generoso e i sette anni in Kartell per me sono stati una scuola involontaria. Lì ho conosciuto architetti come Magistretti, Castiglioni, Sapper e Zanuso, che mi hanno aperto al mondo e alla cultura del progetto.

Come è proseguito il suo percorso?

Dopo sette anni di plastica ne potevo più! Uscito da questa esperienza ho pensato che potevo mettere a frutto la mia capacità di risolvere costruttivamente idee altrui e mi sono proposto come consulente. Ho azzardato e mi è andata bene. Grazie all’esperienza che avevo maturato sono diventato consulente della progettazione all’Alfa Romeo. Poi ho avuto un’altra opportunità con la Brevetti Gaggia per la quale ho fatto una gelatiera con l’effetto Peltier. Era una ricerca totalmente libera, avevo inventato che bisognava usare l’acqua per raffreddare la parte calda del modulo Peltier. Ecco era più o meno così.

Sorride e inizia a disegnare su un foglio. Mentre disegna ripenso a una scena dei Gremlins che ho rivisto da poco con mio figlio in cui una delle macchine inventate da Randall, il papá di Billy, inizia a schizzare tutto il suo contenuto semiliquido in cucina! Glielo dico. Ridiamo. Poi aggiunge.

In effetti non c’era ancora tanta sofisticazione elettronica allora e l’alimentazione dei peltier sembrava grande come un televisore! (siamo alla fine degli anni 70).

Però il gelato che facevo era buonissimo, in venti minuti facevo mezzo chilo di gelato!

Poi mi racconta che quando presenta il prototipo gli dicono “ma lei è matto! Come si fa a pensare di mettere insieme la corrente con l’acqua!” Notare che qualche mese dopo la Brown farà uno spazzolino elettrico mettendo insieme l’acqua e la corrente, che era a bassa tensione ovviamente.

Il suo metodo progettuale consiste nell’ esplorare il limite, proprio come farebbe un inventore.

È un po’ la sfida questa, cercare di capire fin dove si può arrivare, a volte ci arrivi altre volte ti stoppano come in questo caso.

La sua professione è nata all’interno della direzione tecnica di una realtà industriale, come è avvenuto il passaggio da ingegnere a designer?

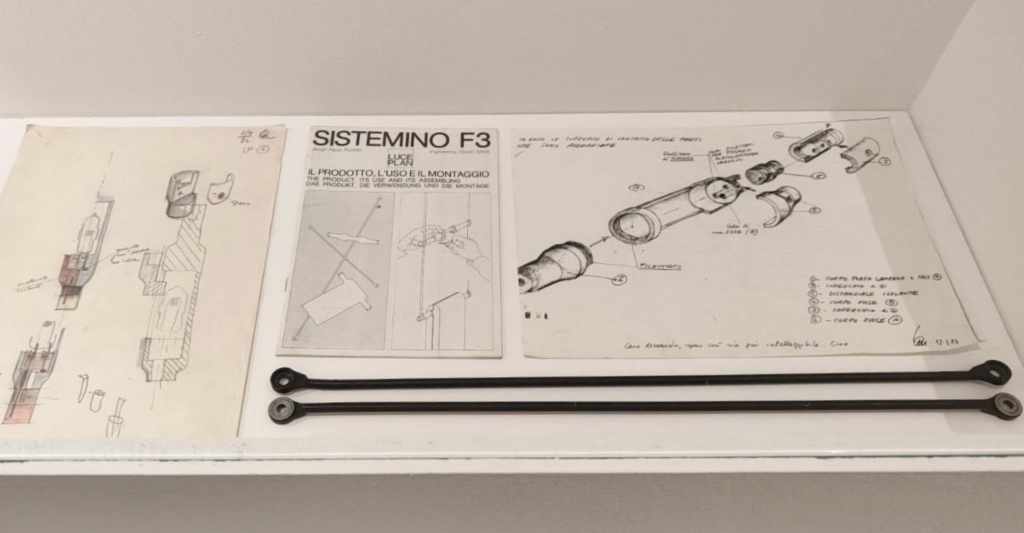

Lavoravo per Luceplan, all’epoca mi ero proposto come ingegnere del prodotto e non avevo il coraggio di presentarmi come designer. Avevo un contratto di consulenza e dovevo aiutare Paolo Rizzatto a sviluppare un progetto che si chiamava Sistemino. Fu in quell’ occasione che lo conobbi, l’idea era sua e consisteva in un meccano luminoso costituito da delle aste che portavano dei corpi …ecco facciam così…

Ricomincia a disegnare e, mentre pensa, inizia a spiegarmi il funzionamento di quel progetto.

Qual’ è stato il suo primo progetto di design, quello che le ha permesso di vedersi per la prima volta come progettista e non più come consulente.

Aiutando Paolo, scopro l’ambito della luce e ad un certo punto penso che potrei fare il consulente di me stesso, così mi metto a progettare per conto mio e presento alla Luceplan un prototipo.

Sta parlando della lampada Jack?

Esatto. Jack viene realizzata perché il grande Gino Sarfatti, padre di Riccardo Sarfatti che con Paolo Rizzatto e la moglie Sandra Severi aveva fondato la Luceplan, disse: “questa è un’idea!”.

L’idea, mutuata dalla tecnologia del microfono, era quella di interrompere il cavo della lampada con un jack che diventa parte della struttura per darle una maggiore possibilità di snodo.

Lei prima ha detto che si vergognava, può spiegarci meglio?

Non è che mi vergognavo, temevo di non essere capito. Avevo un background tecnico ma volevo cimentarmi in una nuova dimensione estetica che non era riconosciuta nella visione che allora il mondo aveva dell’ingegnere. Un ingegnere non doveva occuparsi della forma. C’era una netta separazione tra la figura dell’architetto e quella dell’ingegnere. Mi era stato messo un vestito addosso che corrispondeva ad un certo stereotipo e prima di tirarmelo via dovevo dimostrare di essere perfettamente in grado, per non essere giudicato malamente o non all’altezza.

Questa trasversalità, che inizialmente è stata un po’ osteggiata, si rivelerà invece la chiave del suo successo e della sua longevità come progettista. Oggi lei si sente più ingegnere o designer?

Mi sento un ingegnere-designer.

Una figura che lei ha saputo anticipare e che oggi è diventata attuale.

Si è vero, oggi la figura dell’ingegnere-designer esiste, c’è anche un corso di laurea in design e ingegneria. Ricordo che i primi corsi di industrial design erano gestiti prevalentemente da architetti, infatti i corsi di laurea di disegno industriale sono nati come un’emanazione di Architettura.

Al contrario di molti suoi colleghi, grazie al suo background tecnico, lei ha saputo dialogare con gli uffici tecnici di grandi aziende, come ad esempio Vitra.

In effetti questo è stato uno degli elementi che mi ha permesso di avere una relazione particolarmente efficace con il signor Brauning, il quale era veramente durissimo nei confronti degli altri!

Parliamo di fallimenti, le persone che sanno fermarsi sono anche quelle capaci di andare avanti. Lei una volta ha detto che non bisogna affezionarsi troppo alle idee che non funzionano. Ci può spiegare meglio?

Non è che bisogna arrendersi, tuttavia bisogna capire e accettare che la sperimentazione, cioè il confronto con la realtà, fa sì che alcune idee siano possibili e altre no.

Poi, magari, un progetto tralasciato può essere ripreso in un altro momento…

Si certo, qualche aspetto di quell’idea magari ti rimane e poi, tradotto in un’altra maniera, diventa possibile. Per me è molto importante che ci sia questa circolarità tra il pensare e il fare. È attraverso la sperimentazione, e quindi attraverso il fare, che tu capisci davvero che cos’era quel pensare.

Ed è attraverso la sperimentazione che nasce un nuovo pensare.

Quando un progetto secondo lei è bello?

Quando si cala nella materia e trova la sua modalità di essere concreto e di realizzarsi. Altrimenti non ha alcun senso, rimane soltanto un pensiero.

Cos’è per lei la leggerezza?

Vuol dire cercare di fare le cose in modo lieve, cercare di sottrarre alle cose il loro ingombro.

Qual’e il risultato che vuole ottenere quando progetta?

Cerco sempre di essere sempre il più semplice possibile. Il mio obiettivo è sempre quello di cercare di confinare la complessità all’interno, rivelando soltanto gli aspetti più semplici, più comunicabili, più fruibili.

Il suo lavoro è al limite con la tecnologia e mira all’essenziale, ma la sua attitudine è più costruttiva che linguistica, tanto è vero che non ha nulla a che vedere con il minimalismo. Mentre negli anni Ottanta impazzava Menphis lei ha avuto il coraggio di sperimentare percorrendo una strada totalmente diversa. Cosa è l’innovazione secondo lei?

È il tentare di andare un po’ oltre aggiungendo qualcosa all’esistente e questo aggiungere presuppone che tu, in qualche maniera, devi pescare qualche suggestione altrove. Questo vuol dire che, banalmente, attingi da un ambito che frequenti. Quando vedi qualcosa che potrebbe essere utilizzata anche in un altro ambito, è lì che ti viene l’idea.

Come quando mi è capitato di fare consulenza a una azienda produttrice di portalampada con interruttore incorporato con all’interno una pallina che faceva sì che quando aprivi il coperchio dei freezer orizzontali si accendeva la luce, poi da lì è nata On Off.

Nel caso di On Off c’è stato un trasferimento tecnologico legato a un meccanismo di accensione e spegnimento. Ci sono stati altri ambiti in cui invece ha sperimentato un trasferimento di materia?

Si, per esempio quando a un certo punto ho cercato di introdurre nel mondo domestico la tecnologia dei materiali compositi provenienti da ambiti sportivi e dall’aeronautica. Cosa che si è rivelata impossibile perché costava troppo. Ma nel frattempo, facendo questo trasferimento, ho scoperto cose che non avrei mai immaginato.

Cosa ha scoperto di così interessante?

Ho scoperto che cos’è la leggerezza e il suo valore sia in termini fisici che visivi.

Con il passare del tempo l’evoluzione tecnologica ha dato ragione al suo approccio. Prima fra tutte la smaterializzazione dei componenti.

Questa è una cosa che viene anche dall’esperienza della luce. La luce è immateriale. Non riuscirei mai ad immaginare una struttura ridondante o super pesante che regge una lampadina. Quando si disegna una lampada bisogna cercare di fare i conti con la luce, il progetto é una questione di armonia e di equilibrio. Bisogna cercare di essere più “asciutti possibile” se non si vuole contraddire questa smaterializzazione.

Lei ha affermato che la tecnologia le interessa fintantoché amplia i confini della conoscenza ed è espressione contemporanea della capacità immaginativa dell’uomo, tuttavia secondo lei lo sviluppo tecnologico non deve mai procedere senza giustificazione. Cosa manca ai designer oggi?

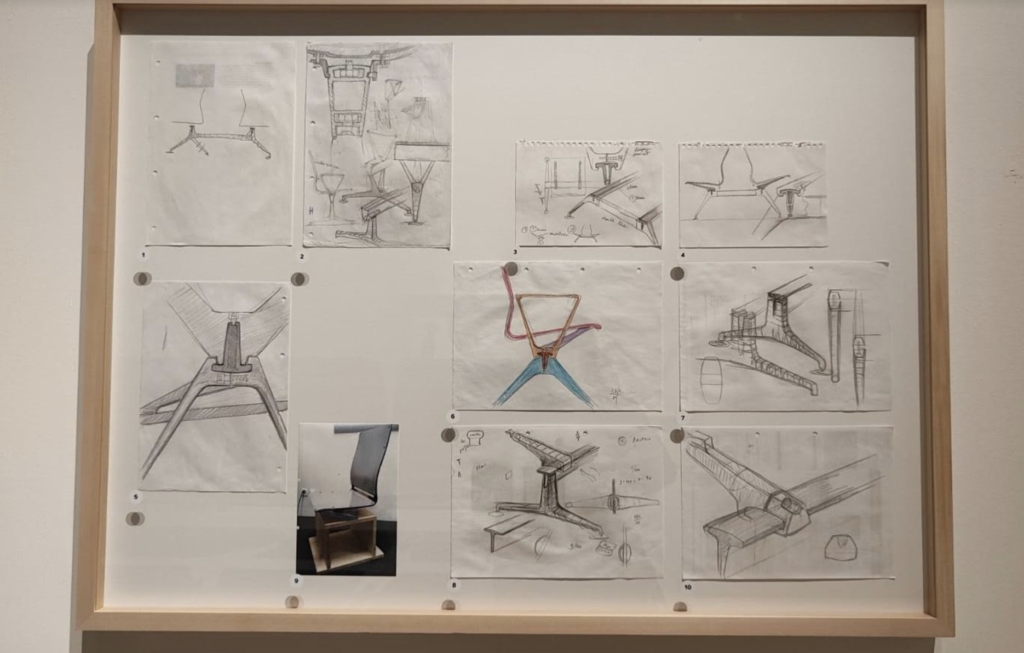

Ad esempio oggi si comincia a progettare direttamente dal computer con il 3D. In questo modo si rischia di perdere la capacità di sviluppare il progetto attraverso il disegno a mano libera, e di controllarlo poi attraverso le viste ortogonali.

Può farmi il nome di un giovane designer al quale passerebbe il testimone di questa intervista?

Francisco Gomez Paz, con il quale ho sviluppato il progetto della Solar Bottle.

Continuiamo la nostra conversazione, poi arriva suo figlio Francesco con cui adesso collabora. È già l’ora di pranzo, ci salutiamo, ma spero che sia un arrivederci.

Oggi più che mai abbiamo bisogno di esempi come Alberto Meda a cui ispirarci. Attraversiamo un’epoca di grandi mutazioni e di cambiamenti paradigmatici e Meda è una sorta di Prometeo del design. Perché sa indagare il limite ma sa anche quando fermarsi, perché sa bene che ci sono dei confini da rispettare, mentre altri possono essere costantemente superati e sfidati.

Tanto è vero che Eschilo fa dire a Prometeo che «la tecnica è di gran lunga più debole della necessità, che vincola le leggi di natura» (Eschilo, Prometeo Incatenato, v. 514).