Non poteva mancare un focus su globalizzazione e consumismo alla 60ma Biennale di Venezia, “Foreigners Everywhere”, edizione connotata da un’intensa riflessione sulla multiculturalità e l’interculturalità. Termini solo in apparenza identici, ma che in realtà nascondono delle differenze sostanziali che necessitano di essere indagate dagli esponenti del mondo delle arti e della cultura. Se il primo indica la presenza di individui di diversa nazionalità che vivono in un dato territorio, il secondo implica non solo l’occupazione di uno spazio comune, bensì la condivisione e l’integrazione tra culture differenti.

In una realtà iperconnessa, caratterizzata da interdipendenza sociale, culturale, commerciale, politica, tecnologica e persino sanitaria, non è possibile esimersi dall’analizzare i processi che regolano questi scambi. Non stupisce, quindi, la volontà manifestata dagli artisti contemporanei di esplorare le zone d’ombra che si nascondono dietro il progresso e riflettere sulla crescente omologazione degli stili di vita e dei meccanismi di produzione e consumo. Interesse riversato nei progetti presentati da diverse nazioni partecipanti che, con intento critico, hanno scelto di farsi carico di queste problematiche, investigate attraverso pratiche artistiche e prospettive molto diverse tra loro.

È così per l’Islanda, nel cui padiglione prende vita la mostra “That’s a Very Large Number – A Com-MerzBau”, che analizza i sistemi di produzione e distribuzione globale presentando nuove installazioni e sculture realizzate con fabbricazioni commerciali e scarti produttivi, che giocosamente sovvertono le aspettative di bellezza, valore e utilità.

Il progetto espositivo di Hildigunnur Birgisdóttir, a cura di Dan Byers, si ramifica all’interno di un ambiente in stile “white cube”, dipinto con la tonalità di bianco usata per le vecchie prese di plastica, occupato da opere scultoree lampeggianti e oggetti banali trasformati in giocattoli di plastica, per riflettere sul forte vincolo instaurato con la materialità che è parte integrante della quotidianità nell’odierna cultura consumistica. La pratica artistica di Birgisdóttir è connotata da una chiave di lettura ironica, tagliente, così sintetizzata dall’artista: “I prodotti sfortunati del consumismo sono il mio materiale e i sistemi umani sono i miei strumenti”.

Un’operazione simile verrà presentata nel padiglione Spagnolo, dove Sandra Gamarra Heshiki, prima artista nata all’estero a rappresentare il Paese, sfida con la sua pittura i concetti di appropriazione culturale e consumismo. L’artista adopera figurativamente il mezzo pittorico per interrogare l’arte e i suoi meccanismi di presentazione, esposizione e commercializzazione. A partire dal concetto di appropriazione, la sua pratica artistica sovverte le proprietà della cultura e altera la circolazione delle immagini modificando i formati espositivi. Tramite il suo lavoro assistiamo ad uno stravolgimento del rapporto tra opera d’arte e fruitore capace di capovolgere il processo di contaminazione imposto dalla cultura “dominante” occidentale alle culture cosiddette “minoritarie”.

Nata a Lima nel 1972, Sandra Gamarra Heshiki vive e lavora tra Madrid e la capitale peruviana, attingendo dall’eredità del Paese d’origine per generare un universo visuale in cui si scontrano: culture precolombiane, coloniali e occidentali. Il suo progetto “Migrant Art Gallery”, a cura di Agustin Pérez Rubio e realizzato con la collaborazione di sei gallerie, si focalizza sulle conseguenze della colonizzazione spagnola riflettendo sulle tematiche dell’estrattivismo, del patriarcato, del neocapitalismo e dell’invasione, presentando il museo come ente egemonico, ideatore di narrazioni escludenti. Heshiki mette in atto un percorso di protesta contro i racconti culturalmente determinati presentati nei musei pubblici spagnoli e contemporaneamente, approfondisce le difficoltà legate all’inquinamento e all’estrazione delle risorse naturali, procedure avviate industrialmente in America a seguito della colonizzazione. Aspetti che evidenziano la natura spesso conflittuale della crescente espansione dei commerci su scala globale, connotata da forme di controllo e sfruttamento.

Sempre in quest’ottica si muovono i progetti artistici presentati dalla Repubblica dell’Azerbaijan, che usufruisce della vetrina offerta dalla Biennale per costruire un percorso di ricerca sull’identità, la provenienza geografica e la migrazione come colonne portanti del dibattito culturale contemporaneo. Il padiglione nazionale “From Caspian To Pink Planet: I Am Here”, realizzato dalla Fondazione Heydar Aliyev nella sede espositiva Castello 2126/A, declinerà i significati dell’espressione “Stranieri ovunque” attraverso i lavori di Vusala Agharaziyeva (Baku, 1990), Rashad Alakbarov (Baku, 1979) e Irina Eldarova (Mosca, 1955).

L’esposizione, a cura di Luca Beatrice e Amina Melikova, intende mettere in mostra l’effervescenza culturale e artistica di un Paese, dove i cambiamenti imposti dalla contemporaneità hanno spinto l’architettura a dialogare con la storia, la tecnologia e l’industria tramutando l’arte nello specchio di un atteggiamento nazionale proteso verso il futuro. Il progetto espositivo, disegnato dall’atelier veneziano OSTUDIO, coinvolge tre artisti appartenenti a generazioni diverse che utilizzano mezzi espressivi e tecniche differenti, accomunati dall’intento di toccare con le loro opere situazioni che intrecciano realtà e fantasia, in cui le persone raggiungono gradualmente un senso di appartenenza all’interno dello spazio. La selezione in mostra è concepita per invitare il pubblico ad addentrarsi in una delle tematiche culturali e sociali più urgenti del nostro tempo. Vusala Agharaziyeva, nata nel 1990 a Baku, parte dal proprio vissuto personale, che include lo shock culturale di un trasferimento da una grande città ad un villaggio, per interrogarsi sull’estraneità, posta al centro di una riflessione che coinvolge la storia azera. L’opera “Pink Planet” (2023-2024) trae ispirazione dai viaggi e gli spostamenti che hanno segnato la biografia dell’artista divenuti il veicolo ideale per la trasmissione di un comune sentire. Con i suoi soggetti, colti nell’atto di sbarcare sul suolo lunare e definiti da una decisa sfumatura rosa, riflette sulla sensazione di sentirsi stranieri all’interno della propria esistenza. Mentre Rashad Alakbarov, nato nel 1979 a Baku, parte dal luogo di nascita per evidenziare come questo arrivi a influenzare molteplici aspetti della nostra vita. La sua ricerca richiama elementi architettonici come porte, finestre, specchi e mura, quali elementi dalla valenza identitaria per l’individuo, ponendo l’accento sul rapporto tra il singolo e i luoghi vissuti.

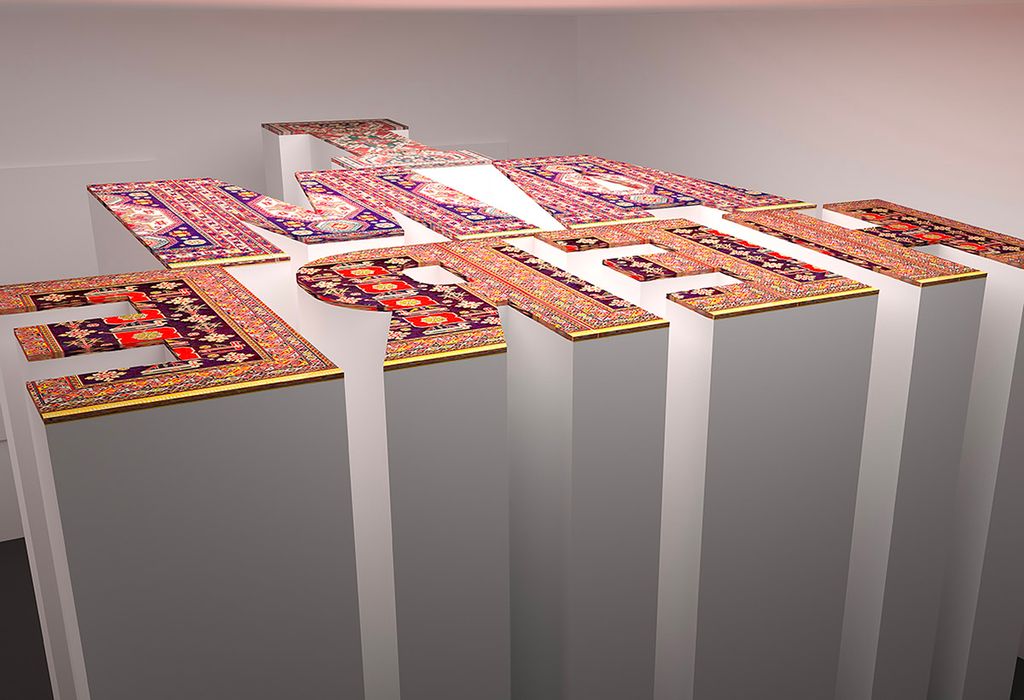

L’installazione “I Am Here” (2024) disegna attraverso alte pareti un labirinto che, se osservato dall’alto, costruisce il titolo dell’opera. Ogni lettera della frase “I Am Here” (“io sono qui”) è parte di un’affermazione di esistenza che suggerisce una possibile via d’uscita, sempre a patto di essere disposti a cambiare punto di vista. Estremamente personale risulta anche la serie di dipinti “Girls Prefer Oilmen” (2013-2023) di Irina Eldarova, nata a mosca nel 1955, lavoro prettamente autobiografico che racconta il vissuto dell’artista cresciuta in Russia, da sempre attratta dal dialogo tra diverse culture e tradizioni. Eldarova individua nel trasferimento in Azerbaijan un momento cruciale della sua biografia. Lo spazio geografico diventa quindi un luogo di scambio e fusione tra popoli fondamentale, che tramite queste opere narra una storia d’amore immaginaria tra un operaio dei giacimenti petroliferi del Mar Caspio degli anni Cinquanta e la diva statunitense Marilyn Monroe, incarnazione diretta del sogno americano che contraddistingueva il periodo. La narrazione costruita dall’artista punta il riflettore sulla necessità di accogliere l’altro con curiosità e rispetto, per promuovere amore e comprensione reciproca.

Conclude questa serie di padiglioni il progetto, “Everyday War”, presentato dall’artista Yuan Goang Ming, che rappresenterà Taiwan a Venezia. Le opere di Yuan, nato nel 1965, indagano le condizioni dettate dalla modernità e dagli ambienti urbani globalizzati. In occasione della Biennale, l’artista concentrerà i suoi sforzi sulla politica della mappatura, tema caldissimo tra Taiwan e Cina, nonché sul rapporto instauratosi tra guerra e quotidianità.

L’esposizione sarà curata da Abby Chen, responsabile dell’arte contemporanea e curatrice senior dell’Asian Art Museum di San Francisco, che ha commentato: “Gli esseri umani comprendono la storia non solo sulla base di registrazioni cronologiche, ma in un modo reale quanto l’odore nell’aria: viviamo tutti nella storia. In un’era piena di incertezze e disaccordi, lavoreremo insieme per esplorare il tempo come habitat fluido e la costanza come forma di resistenza”.

Incentrata su video, installazioni e fotografie “Everyday War” è una struggente e amara considerazione sulla difficile situazione di Taiwan. L’opera trae fondamento dalle radici della memoria familiare dell’artista, ispirandosi alla storia del padre che appena diciottenne, nel 1949, fu costretto ad abbandonare la Cina della dittatura comunista per rifugiarsi sull’isola di Taiwan insieme al resto della compagine nazionalista, uscita sconfitta dalla Guerra Civile. Senza offrire un giudizio di ordine politico, il video si “limita” a dirigere l’attenzione della comunità internazionale sul clima paradossale che si vive a Taiwan, fra tensione e minacce costanti divenute la normalità fin dal 1949. Si tratta di un video concettuale incentrato sulla casa come luogo dove ognuno ha il diritto di sentirsi al sicuro, di raccogliere l’intimità della propria vita, sede degli affetti e dei ricordi, quella dimora che il padre dell’artista credeva di aver trovato a Taiwan, ma che in realtà è sempre stata sottoposta al rischio, più o meno esplicito, di invasione militare cinese. Pericolo con cui si impara a convivere, consapevoli di dover essere pronti al peggio, sottoposti a continue esercitazioni sui comportamenti da tenere in caso di attacco aereo. Come esplicitato dal secondo video in mostra, “Everyday Maneuver”, composto da riprese realizzate con un drone nelle strade di Taipei vuote durante un allarme aereo. Uno scenario irreale e angosciante, ma realistico. Nel video appare lampante la mancanza dell’essere umano, di cui la presenza si intuisce sullo sfondo, come simbolo di speranza per un intero popolo che rimane unito.