Giornalista, imprenditrice, gallerista, appassionata ed esperta di moda, d’arte, di design, anticipatrice di tendenze e compagna di strada di artisti e di designer che hanno costruito un pezzo importante della storia della cultura di questo paese. Gisella Borioli è questo e molto più di questo. È, per me che scrivo, un’amica cara, che conosco da più di vent’anni e di cui ho appassionatamente seguito (e in certi casi anche condiviso, come quando “sdoganammo” la street art negli spazi pubblici a Milano), progetti importanti, mostre ed eventi culturali unici e irripetibili, come un tempo se ne vedevano solo a Londra o New York.

Mostre e progetti che Gisella ha ospitato all’interno del Superstudio Più, la “creatura” che ha messo in piedi nel 2000 come seguito, a vent’anni di distanza, dello storico Superstudio 13, creati entrambi da lei e dal marito, Flavio Lucchini, grafico di formazione e artista prolificissimo, di grandissima qualità e talento, oggi novantacinquenne (da circa un anno Gisella ha aperto anche un bellissimo e vastissimo museo, il FLA, Flavio Lucchini Art Museum, dedicato al suo lavoro, proprio all’interno del Superstudio Più di via Tortona). Ma per moltissimi – fotografi, stilisti, designer, artisti –, è stata, oltre che un’amica e un’alleata, una presenza imprescindibile nel panorama culturale milanese, una costruttrice di attività e di iniziative fuori dalle righe, da consultare quando nasceva un’idea per comunicare qualcosa in modo nuovo, per creare mostre fuori dagli schemi, o eventi che mescolassero forme d’arte alternative e generazioni diverse.

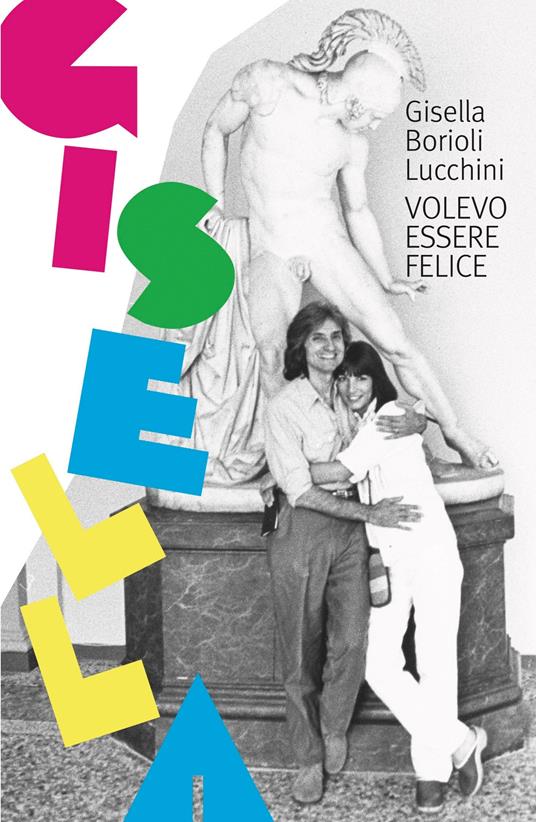

Ed è proprio Gisella Borioli, per i milanesi, ad aver “inventato” il Fuori Salone (ma lei, nell’intervista che segue, si schermisce, per una innata forma di generosità e di pudore), ed è sempre lei che, ormai diversi decenni fa, ha contribuito a dare un’impronta inconfondibile al giornalismo di moda italiano, prima dalle colonne di Vogue (Franca Sozzani, per capirci, storica e potentissima direttrice di Vogue fin dalla fine degli anni Ottanta, arrivò in Condé Nast come sua assistente nel 1973) e di Uomo Vogue (quest’ultimo un’invenzione del marito, Flavio Lucchini, già direttore creativo di Vogue al suo esordio in Italia, come seguito dell’italianissimo, ma ormai obsoleto fin dal titolo, “Novità”), poi Vogue Bambini, Lei e infine da quelle di Donna e Mondo Uomo, riviste interamente inventate e dirette da loro, in compagnia di fotografi, stilisti, artisti, designer che sarebbero entrati nella storia dell’editoria e della comunicazione: da Oliviero Toscani, di cui furono inseparabili fin dai suoi esordi, a Giovanni Gastel, a Fabrizio Ferri, passando per Armani (di cui Flavio Lucchini disegnò il logo tutt’ora in uso), a Fiorucci, a Walter Albini, a Gianfranco Ferrè, Jean Paul Gaultier, Romeo Gigli, e ancora Philip Stark, Ettore Sottsass, Mendini, Aldo Cibic… con puntate che passano dalla Factory di Andy Warhol, a Parigi da Yves Saint Laurent e nello studio di Man Ray, fino a una visita rocambolesca in Francia sulle tracce di Picasso e del suo sarto Michele Sapone assieme a Oliviero Toscani… La vita di Gisella Borioli (che oggi è raccontata in un bellissimo libro, che si può leggere come un romanzo d’avventure, intitolato Gisella. Volevo essere felice, facilmente rintracciabile e acquistabile on line), è un pozzo di storie, di aneddoti, di scelte coraggiose e non sempre facili, che hanno anticipato quello che sarebbe stato il lato migliore di Milano: quello della creatività diffusa, della bellezza nel quotidiano, della gioia di scoprire sempre cose nuove senza mai guardarsi nostalgicamente troppo indietro. Ma con molta cultura, intelligenza, amore per l’arte e per il bello sotto qualsiasi forma.

Per sapere come nasce e come si sviluppa una vita fuori dal comune come la sua, siamo andati a intervistarla, al suo Superstudio, tra le bellissime sculture del marito, Flavio Lucchini, e proprio alla vigilia dell’ennesimo appuntamento per questo Fuori Salone che, per il Superstudio, si annuncia ancora più sfavillante del solito: perché proprio quest’anno festeggia i suoi 25 anni. E lo fa con una parola-chiave che quest’anno contraddistingue il Superdesign Show, il format ideato anni fa (e già divenuto iconico) da Gisella Borioli per il Fuori Salone e curato da Giulio Cappellini: Happiness.

È infatti proprio questo, Happiness, il titolo del Superdesign Show di quest’anno, che 6 al 13 aprile invaderà gli spazi di via Tortona tra installazioni immersive, progetti internazionali sul futuro del design e riflessioni sul tema della felicità e della sostenibilità, confermandolo come crocevia imprescindibile della Milano Design Week. Il tema della felicità verrà infatti interpretato da oltre 70 designer da 10 Paesi e visualizzato graficamente da Daniele Cima, che ha trasformato la parola Happiness in una vera opera d’arte. Tra installazioni immersive (come quelle di Lexus e Geberit), focus sulla sostenibilità e sul benessere, progetti internazionali (Thailandia, Hong Kong) e un’importante mostra celebrativa dei 25 anni del Superstudio fanno da cornice a un’edizione che esplora la dimensione più empatica, inclusiva, immaginifica e visionaria del design.

Così, tra una riunione e l’altra, tra una telefonata, un appuntamento, un incontro per definire l’ultimo tocco alle mostre di questo ennesimo Fuori Salone della Design Week 2025, Gisella si è aperta e ci ha raccontato il segreto di un’esistenza cresciuta all’insegna di un sogno: la ricerca della felicità.

Gisella, partiamo dal Fuori Salone. Tutti dicono che sei stata tu a inventarlo…

Ma no, non è che l’abbia inventato io. La storia è un po’ più articolata: dal 1999, quando ho lasciato definitivamente l’editoria, mi ero messa alla ricerca, assieme a Flavio, di un nuovo spazio polifunzionale. Inizialmente, lo cercavamo per ospitare gli studi dei fotografi. Era il 1980 e la moda nel pieno del suo sviluppo, e i fotografi avevano un grande bisogno di studi ampi e attrezzati, che potessero soddisfare le esigenze del loro lavoro. Così nacque il primo spazio che non solo ospitasse gli studi dei fotografi, ma che potesse ospitare tutte quelle forme di creatività giovani, trasversali, insolite, persino trasgressive, che non trovavano spazio nei circuiti ufficiali, perché non corrispondevano ai criteri commerciali delle aziende o delle gallerie. Così mio marito ed io ci buttammo dapprima nell’avventura del Superstudio 13, un grande spazio che attrezzammo per studi fotografici ma anche come incubatore di creatività e di incontri.

Lo ricordo bene. Era già un primo assaggio di quello che sarebbe poi diventato il Superstudio più, con la sua atmosfera vivace e internazionale…

Sì, era una sorta di cittadella della moda, una moderna corte medievale con tutti gli operatori del settore, gli studi, i laboratori di sviluppo, i freelance, le modelle, le agenzie… un luogo già magico, contagioso, veramente innovativo nella Milano di quel tempo.

Ed è sempre lì che nasce anche poi, piano piano, l’idea di trovare uno spazio per gli eventi che gravitavano intorno a questi mondi di nuove eneergie creative…

Tutti in quegli anni volevano venire lì da noi. All’inizio l’idea era quella di concentrarsi sulla fotografia e l’immagine di moda, però ci fu la prima festa di Fiorucci, un concerto di Lucio Dalla, la Swatch con un’asta, Ferré con la sua linea B&B che aveva fatto sfilare le sue poltrone su un binario, come fossero modelle… questi primi eventi assolutamente folli per Milano sono successi lì. E sai perché? Perché noi eravamo due giovani liberi di mente, senza snobismi né preconcetti, senza pregiudizi, che non lavoravano per soldi ma per passione.

Ed è stato anche l’incubatore dell’idea di una serie di eventi sparsi per la città, che coinvolgessero i creativi, i giovani, il pubblico…

Sì, è quello il motivo per cui si dà a me la primogenitura dell’idea del Fuorisalone. Perché già allora avevo intuito che il design, ma anche l’arte, dovessero diventare più gioiosi, spettacolari, coinvolgenti anche per il grande pubblico, e spargersi per la città, anziché rimaneri chiusi nel proprio alveo…

E tutto questo è partito proprio da zona Tortona, oggi riconosciuta come uno dei centri propulsori della Design Week.

Sì, la zona allora era considerata periferica, e ancora molto caratteristica e popolare. Fu nel 2000 che, visto il successo e anche la richiesta continua di spazi per mostre, sfilate ed eventi da parte di marchi famosi ma anche di giovani designer, io e Flavio ci mettemmo a cercare uno spazio più grande. E lo trovammo in una vecchia fabbrica della General Electric, proprio in via Tortona: 17.000 metri quadri da riconvertire in spazio di sperimentazione creativa. Come lo abbiamo visto, abbiamo capito subito che avremmo potuto farne qualcosa di più grande, un luogo dove convogliare tutte le nostre passioni: moda, design, arte, innovazione, bellezza. E, soprattutto, curiosità. Alla base di tutto, la voglia di far emergere le nuove tensioni crative, i nuovi artisti, i fotografi, i designer emergenti…

E da lì è nato il Superstudio più.

Esatto. Abbiamo aperto lo spazio a tutti: street artist, giovani designer, danza, teatro d’avanguardia. Abbiamo unito eventi culturali e commerciali, creando un centro ibrido. Ma il design è sempre stato parte del mio sguardo, anche perché è stato il mio primo lavoro. Prima ancora della moda, appena uscita dal liceo e iscritta all’università – che poi ho dovuto lasciare per motivi familiari – ho lavorato in uno studio di architettura, quello dove nacque la rivista Ottagono. Avevo vent’anni e lì ho conosciuto i grandi maestri. Uno tra tutti, Bob Noorda. E da allora il design non mi ha più lasciata. Anche quando ho fatto moda, l’attenzione al design c’era sempre.

Il primo Superstudio è dell’83, e la prima vera manifestazione Fuorisalone del 2000.

Sì. E i numeri hanno avuto un ruolo anche simbolico. 1983 e 2000: 17 anni. 17 è il nostro numero fortunato. Il capannone della General Electric era 17.000 metri, costava 17 miliardi. Io sono entrata in Condé Nast il giorno 17. La mia prima camera a Parigi era il numero 17. Insomma, segni del destino.

Ti ricordi la prima mostra al Superstudio Più, quella dell’esordio?

La primissima cosa fu una sfilata dei Vivienne Westwood Uomo in fabbrica, con gli operai ancora dentro. Poi, Cappellini, che conoscevo da anni, annullò la sua partecipazione al Salone e portò tutto da noi. Mise in scena una grande esposizione, con un tavolo di gesso, una festa. Fu l’inizio. E nel 2001, il vero avvio del Fuorisalone diffuso: Cappellini portò con sé giovani designer, da Philippe Starck a Fabio Novembre, Lissoni, Cibic. Cristina Morozzi mi portò VIA, un’associazione francese che sosteneva i giovani designer. Così avevo sia Cappellini sia VIA. Era il mio stile: sostenere i giovani e collaborare con i grandi.

E con le mostre al Superstudio Più, si è aperta di fatto la strada a quello che poi sarebbe diventato il Fuorisalone…

Esatto, diciamo che abbiamo dato il “la”. In pratica abbiamo inventato un mestiere, perché allora nessuno faceva questo tipo di attività in maniera organica. Non esistevano spazi come questi, che fossero centri culturali ma anche commerciali, aperti, trasversali. Noi eravamo indipendenti, nessuno ci ha dato soldi, nessuno ci ha finanziato. Abbiamo fatto tutto da soli, indebitandoci, lavorando noi in prima persona, facendo tutto. La nostra formula è sempre stata quella di mescolare. Arte, design, moda… volevamo rappresentare la creatività contemporanea, soprattutto nei linguaggi non tradizionali, quelli che gli altri non volevano accogliere, o perché non facevano girare abbastanza soldi, o perché erano troppo sperimentali, o troppo diversi, o semplicemente perché non venivano capiti. E invece noi li vedevamo. In quelle espressioni noi vedevamo il futuro.

Questo mescolamento di tendenze e di linguaggi è sempre stata la tua caratteristica, fin dai tempi in cui tu e Flavio avete diretto alcune tra le più importanti testate di moda, che però non trrattavano solo di moda, ma anche di arte, di design, con la collaborazione di scrittori e intellettuali…

Sì, siamo stati noi i primi a mescolare, già sulle nostre testate. Io, in particolare, su Donna ho introdotto per prima questo tipo di contaminazione: accostavo il design di Memphis agli abiti dei giovani stilisti, con quelle geometrie, quei colori forti, quelle forme particolari. Ricordo gli articoli in cui mettevo a confronto lampade altissime o oggetti da tavola con gioielli, oppure elementi d’architettura con accessori di moda. Quel neo-design, che allora si chiamava post-modern, era esattamente ciò che avevo in mente come linguaggio visivo per le mie riviste. E anche come visione della donna. Volevamo superare un certo femminismo becero, quello ideologico, chiuso, in cui le femministe erano quelle “con i piedi sotto le ascelle”, come si diceva allora. Noi volevamo che le donne fossero belle, sicure di sé, in carriera, capaci di dominare la propria vita e di occupare dei posti da manager, che fino allora erano pochi.

Tu hai sempre dato molto spazio ai giovani…

Se qualcuno aveva talento, lo ospitavamo. Anche gratuitamente. Serviva a loro e serviva a noi. Sono diventata una specie di zia per tanti designer. Ancora oggi mi scrivono per un consiglio. Il titolo della mia biografia è Volevo essere felice. E lo sono. Quando riesco a rendere felici gli altri, sono felice anch’io.

Hai avuto tanti maestri…

Tantissimi. Anche solo per un giorno. Man Ray, ad esempio, che ho conosciuto a Parigi con Oliviero Toscani: dopo un servizio, ha passato un pomeriggio a spiegarmi la sua arte. Bruno Munari, che pagava l’affitto con le sue opere nello studio lasciato da Flavio. Bob Noorda, che mi ha insegnato il rigore. Oliviero Toscani, amico carissimo, di cui fummo inseparabili per tanti anni, un vero ciclone. Con lui e Flavio eravamo come i Tre Moschettieri. Poi Elio Fiorucci, Ettore Sotssas. E donne con cui ho condiviso molto: Andrée Ruth Shammah, che mi ha insegnato a muovermi fuori dalle regole, ma in un ambito completamente diverso, quello del teatro. L’ultimo insegnamento, di tutt’altro tipo ma comunque significativo, è arrivato da Letizia Moratti, che all’apparenza può sembrare una donna molto rigorosa — e in effetti lo è, in molti aspetti — ma dentro è profondamente generosa, buona e altruista… tutte persone da cui ho imparato tantissimo.

E i grandi della moda?

Armani, Versace, Dolce & Gabbana. Con Armani ci conoscevamo dai tempi in cui era assistente da Cerruti. Gli pubblicai il primo pantalone tagliato a uovo, che tutti trovavano assurdo. Dolce & Gabbana li scoprii in un seminterrato, gli feci la prima copertina. Sono cresciuta con loro. Oggi la moda non esiste più. Ci sono vestiti. Troppi. Il marketing ha sostituito la creatività. Non ci sono più gli stilisti veri, ma i direttori creativi. E senza l’anima del creatore, cosa resta?

E come vedi il design, oggi?

Anche il design è a un punto di svolta. È cambiato tutto: dazi, imitazioni, self-production, vintage, contaminazioni. Le case non sono più tutte uguali, tutte “in stile”, come poteva avvenire un tempo: oggi si mescola. Però serve ritrovare qualità, creatività, personalità. E serve colmare i vuoti. Per esempio: chi pensa a un design bello e funzionale per i disabili? O per i bambini autistici? C’è tanto bisogno di bellezza nei luoghi dove oggi non c’è. Non è solo una questione estetica: quella che attende il design di oggi è una svolta etica. Ma anche poetica.

E cosa pensi dell’arte di oggi?

È difficile da definire. L’arte può essere tutto. Ma personalmente non mi interessa più l’arte politica, quella che ti fa stare male. Ce n’è già troppa di bruttura. Voglio poesia, bellezza, serenità. Lo dico da osservatrice, non da critica d’arte, che non sonmo mai stata. Ho sempre cercato di capire dove stiamo andando, ma so anche che il mondo cambia troppo in fretta per poterlo prevedere.

Però tu hai avuto importanti intuizioni, come quando hai sostenuto anche la street art, quando ancora non lo faceva nessuno…

Sì. Con la mia galleria all’interno del Superstudio, la MyOwnGallery, abbiamo ospitato l’esposizione di due mostri sacri della street art americana, Sharp e Daze e, in seguito, con quella di altri ancora più famosi, Obey e Banksy, tutti ospitati da me al Superstudio in tempi non sospetti… in quelle occasiomi, ricordo di aver visto tutti questi ragazzi in giardino con dreadlock e tatuaggi. Ho comincviato a parlare con loro e ho capito che avevano un’urgenza espressiva fortissima. Non li voleva nessuno, li trattavano da delinquenti, imbrattatori, vandali. Io li ho accolti. Ho fatto la differenza tra imbrattatori e artisti. Ho avuto l’aiuto della Moratti, che allora era sindaco, per dare loro spazi sui muri liberi milanesi. Nessuno li considerava. Io li ho aiutati, perché ho sentito che avevano delle potenzialità, e andavano sostenuti. Poi, altri ne hanno fatto mercato, hanno cavalcato il fenomeno, si sono presi il merito. Ma non importa, per me l’importante era essere presente in quel momento, e accorgermi che potevo fare qualcosa per loro.

E adesso hai fatto il museo per Flavio, tuo marito, con le sue opere…

Sì. Un giorno Chiara, mia collaboratrice, scendendo nel sotterraneo, dove Flavio aveva il suo magazzino, mi ha detto: “Qui ci saranno almeno mille opere!”. E io: “Ma dai!”. Siamo andate a vedere, e abbiamo cominciato a spacchettare tutto. ho deciso di farne un vero e proprio museo. Oltre venti stanze di opere, sistemate, organizzate, ordinate per temi, e ancora adesso continuo ad aggiungere opere. Nessuno mi ha mai aiutata, perché nessuno ha capito veramente cosa ha fatto Flavio per la bellezza a Milano. Così ho deciso di fare tutto da sola, come sempre. E sono felice di averlo fatto.

Un’ultima domanda: cosa pensi dell’Intelligenza Artificiale?

Personalmente non solo la utilizzo, ma la adoro. Penso che sia una rivoluzione totale. Bisogna imparare a usarla, a capirla, a distinguere il vero dal falso. Ma è come la rivoluzione industriale: cambierà tutto. Io ci lavoro già, sto traducendo il mio libro con l’intelligenza artificiale. È come avere un rapporto iper-umano. E, sinceramente, quando sento dire che è pericolosa, penso una cosa: che in realtà sono molto più pericolosi certi esseri umani…