Milano ha un amore particolare per Pablo Picasso: fu la prima, in Europa, a ottenere di esporre Guernica nel 1953, tra le ferite della Seconda Guerra Mondiale. E per la chiusura delle celebrazioni del cinquantesimo anniversario della morte dell’artista spagnolo, il Mudec ha pensato di omaggiarlo con una grande mostra “Picasso. Metamorfosi della figura” visitabile fino al 30 giugno. Le esposizioni del Museo delle Culture puntano su una didattica chiara, divulgativa e non banale. Anche questa mostra affidata a dei professionisti insegna qualcosa ai visitatori.

Tutti sappiamo che Picasso rimane folgorato dall’arte primitiva e in particolare da quella africana. La mostra, quindi, accosta quaranta opere del maestro spagnolo (dipinti, sculture, disegni) con reperti etnografici per spiegare come Picasso sia arrivato “a destrutturare la forma, come facevano gli artisti africani”, racconta Malén Gual, conservatrice onoraria del Museo Picasso di Barcellona e curatrice della mostra assieme a Ricardo Ostalé.

Grande progetto pensato per entrare nel cuore del Museo milanese che racconta la reciprocità delle culture del mondo.

Nel mondo di oggi è ancora possibile parlare di “arte nera” (o “arte negra”, come si diceva un tempo, ndr)? Come è cambiato il linguaggio e il nostro rapporto con le culture altre? Quale è stato il ruolo e l’apporto di Picasso in questo rapporto così complesso?ù

L’influenza esercitata dall’arte tribale su Picasso, ce la racconta lui stesso: “Quando sono stato per la prima volta al Museo del Trocadéro, un odore di marcio mi ha preso alla gola, avrei voluto andare via subito. Ma mi sono sforzato e sono rimasto, per esaminare quelle maschere, tutti quegli oggetti che degli uomini avevano creato per fare da tramite tra loro e le forze intangibili, ostili, che li circondavano, provando a sormontare la paura dando loro forma e colore. E così ho capito che quello era il senso stesso della pittura”.

© Succession Picasso by SIAE 2024

“Le Demoiselles d’Avignon dovevano nascere quel giorno, ma non certo per una ragione formale, bensì perché si trattava del mio primo dipinto di esorcismo”, confessò Picasso. La pittura, dunque, passava dall’essere un processo estetico a una forma di magia che si interpone tra l’universo ostile e noi. Una rivoluzione perché le Demoiselles del 1907 segnano la data di nascita del Cubismo e la rottura definitiva con i valori del bello, dell’armonia, del buon gusto, della tecnica e di ogni altro valore su cui si erano fondati quasi due millenni di arte occidentale.

L’artista si riempì la casa di statue tribali come documentano le molte foto, ad attrarre ed incuriosire in mostra, anche, un’ottocentesca maschera Suruku della popolazione Bamana del Mali, una iena con tratti umani, simbolo di saggezza e desiderio di sapere. Un tipo di maschera apprezzato da Picasso, che se ne servì per disegnare la testa della figura in alto a destra de Les Demoiselles d’Avignon.

Pablo Picasso mostrò sempre un profondo rispetto per le manifestazioni artistiche di altre culture e di altri tempi e seppe, più di ogni artista della sua generazione, comprenderle e reinventarle con lo scopo di dare un impulso e un nuovo percorso di esplorazione all’arte universale.

Con questa partenza, e seguendo un percorso in parte cronologico, la mostra si divide in sei sezioni, seguendo il fil rouge costante della ricerca e dello studio della forma.

In mostra, quindi, ventisei studi tratti dal Quaderno n.7 della Fondazione Pablo Ruiz Picasso – museo Casa Natal di Malaga, che sono la documentazione della nascita del celebre quadro proprio grazie alla scoperta dell’Art nègre. Seguendo il percorso ecco apparire il dipinto Femme nue (Donna nuda), altro preludio delle Demoiselles proveniente dal nostro Museo del Novecento. Qui, forse perché isolato, appare in una potenza infinitamente maggiore rispetto alla sua collocazione dell’Arengario ed è come vedere il dipinto per la prima volta. Una dopo l’altra le sei sezioni della mostra raccontano che l’infatuazione di Picasso per l’arte primitiva, si evolve, muta, si attenua e ricomincia. Ma ruota sempre intorno a quella potenza erotica e ancestrale che aveva trovato nel Trocadero.

Picasso inventa trasposizioni, rimodella figure dai volumi sproporzionati, in una costante metamorfosi della sua pittura e della sua scultura, soprattutto nei momenti di crisi personale o sociale.

La mostra, dunque, guarda al primitivo per spiegare come l’opera di Picasso abbia affondato le sue radici nel passato, ma guarda anche al presente per fornire una chiave di lettura della evoluzione della pittura contemporanea e delle nuove generazioni di artisti africani che si sono confrontati con il genio spagnolo, e ne hanno assorbito a volte rifiutato, sicuramente rielaborato, il suo linguaggio e la sua visione.

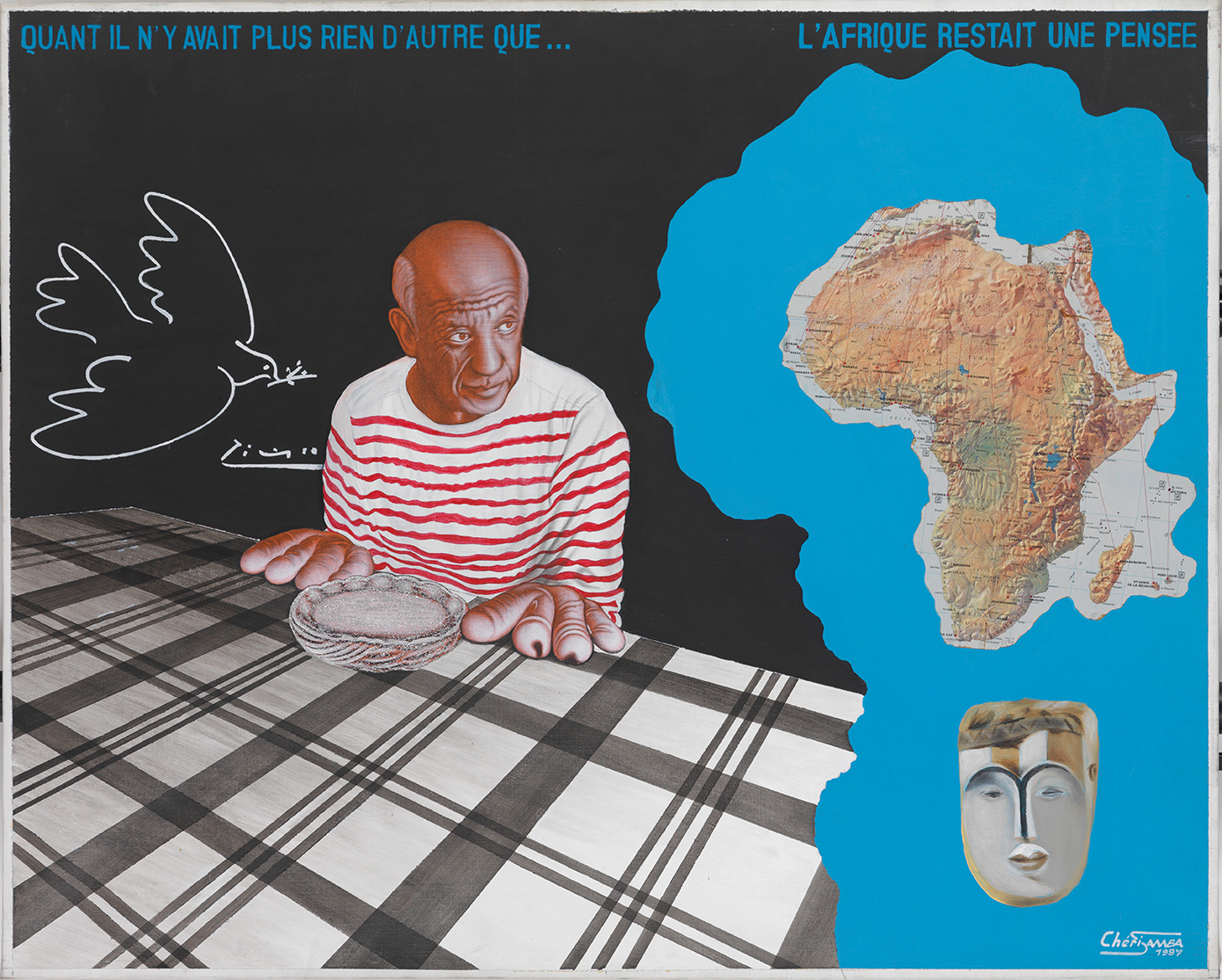

Un esempio sono le opere, esposte in questa mostra, di artisti come il beninese Romuald Hazoumè, il mozambichiano Gonçalo Mabunda e il congolese Cheri Samba che dimostrano il riconoscimento di Picasso come il principale interprete dei fondamenti espressivi del continente africano.

Questo riconoscimento lo ritroviamo nelle maschere rituali della tradizione figurativa subsahariana che recuperano valenze magico-religiose in chiave contemporanea nelle opere di Hazoumè e Mabunda.

Cheri Samba rende omaggio alla sua capacità di creare formule espressive rivoluzionarie ispirandosi all’arte millenaria africana con il suo Quand il n’y avait plus rien d’autre que… L’Afrique restait une pensée: Quando non rimaneva altro che…l’Africa restava un pensiero.