Inafferrabile, sfuggente, impossibile a etichettarsi, Francesca Woodman resta una delle figure più enigmatiche dell’arte del Novecento, non solo per quella sua fine tragica e terribilmente precoce, ma proprio per la sua arte unica in cui la fotografia si intesse di narrazioni misteriose e indecifrabili.

Bertrand Scherfer la racconta oggi per Johan & Levi, usando con sopraffina maestria le sue doti di regista e fissandocela alternativamente in campi lunghi e in primissimi piani di fulminante poesia (“una mano afferra la forchetta e traccia dei solchi sul tessuto”, scrive, per mostrarci un silenzioso pranzo domenicale), srotolandone la vicenda in piani americani dove l’infanzia in Colorado in una famiglia di artisti – papà George è un pittore, mamma Betty una ceramista – si alterna a scorci dei primi scatti nella casa delle vacanze ad Antella, in Toscana, studiati scegliendo appositamente stanze spoglie, illuminate da una luce radente e intrise di malinconia.

Scorci di autobiografia dell’autore – il primo incontro con la Woodman sotto forma di un catalogo passatogli al colloquio per un posto come assistente editoriale; una figura di donna nella vita di lui che per il suo carattere gli ricorda la giovane fotografa – rendono quanto mai vivo e singolarmente commovente un racconto costretto per forza di cose a snodarsi nell’economia delle notizie che si hanno su di lei e procedendo dunque in una disamina delle emozioni che lei, la sua vicenda e le sue fotografie gli scatenano.

E così eccola, curiosamente golosa di vita e di emozioni, amante del sole e della buona cucina italiana, anarchica, solare e lunare, convinta di essere nata nell’epoca sbagliata al punto di scegliere abiti fuori dal tempo, scovati nei mercatini e abbinati con eccentrica grazia: gonne e sottogonne sovrapposte, come una principessa delle fiabe, e poi quei capelli lunghi, raccolti a malapena in un nodo sciolto; lei, diversissima dalle sue coetanee come Frida Kahlo, con le sue sopracciglia cespugliose e il suo corpo da martire dolente, poteva esserlo dalle svenevoli bellezze degli anni Venti e Trenta.

Quando papà, a tredici anni, le regala la prima Yashica 635, lei comincia a scattare e a tenere un diario, e sembra un po’ come Mozart quando, bambino, gli hanno posato le mani sui tasti di un pianoforte. Non c’è altra scelta possibile che mandare quel piccolo fenomeno alla Philips Abbot Academy, dove lei si innamorerà del lavoro delle artiste vittoriane. Quelle della sua epoca, l’epoca a cui è stata strappata da uno strano incantesimo. Le sue preferite sono Lady Clementina Awarden, con i suoi scatti di donne sdoppiate davanti allo specchio o seminascoste da panneggi di tende, e Julia Margaret Cameron, i cui ritratti sono intrisi di gotica malinconia. Sono quelli gli anni in cui Woodman si fotografa nel vecchio cimitero di Boulder, nuda come una strega sorpresa in un sabba, appoggiata a una lapide inclinata che affonda nell’erba alta o a cavalcioni di una pietra come se quella fosse la sua scopa volante.

Ma il sogno di una poesia tutta sua, creata di pancia con l’autoscatto, si scontra con una realtà del tutto incapace di comprenderne la grandezza. Accade quando arriva a Providence, alla Rhode Island School of Design. In un’America completamente schiacciata sotto la rutilante smania creativa di Andy Warhol, assuefatta al gigantismo della Pop Art e al gesto muscolare di Rosenquist o di Basquiat, i piccoli rettangoli in bianco e nero che lei appende disordinatamente in classe per poi chiudersi nel silenzio, letteralmente non si vedono: spariscono. Mentre i lavori dei compagni di corso scatenando dibattiti, le sue fotografie sono accolte regolarmente da un mutismo quasi imbarazzato. Forse la consapevolezza di trovarsi davanti a qualcosa per la quale non ci sono parole.

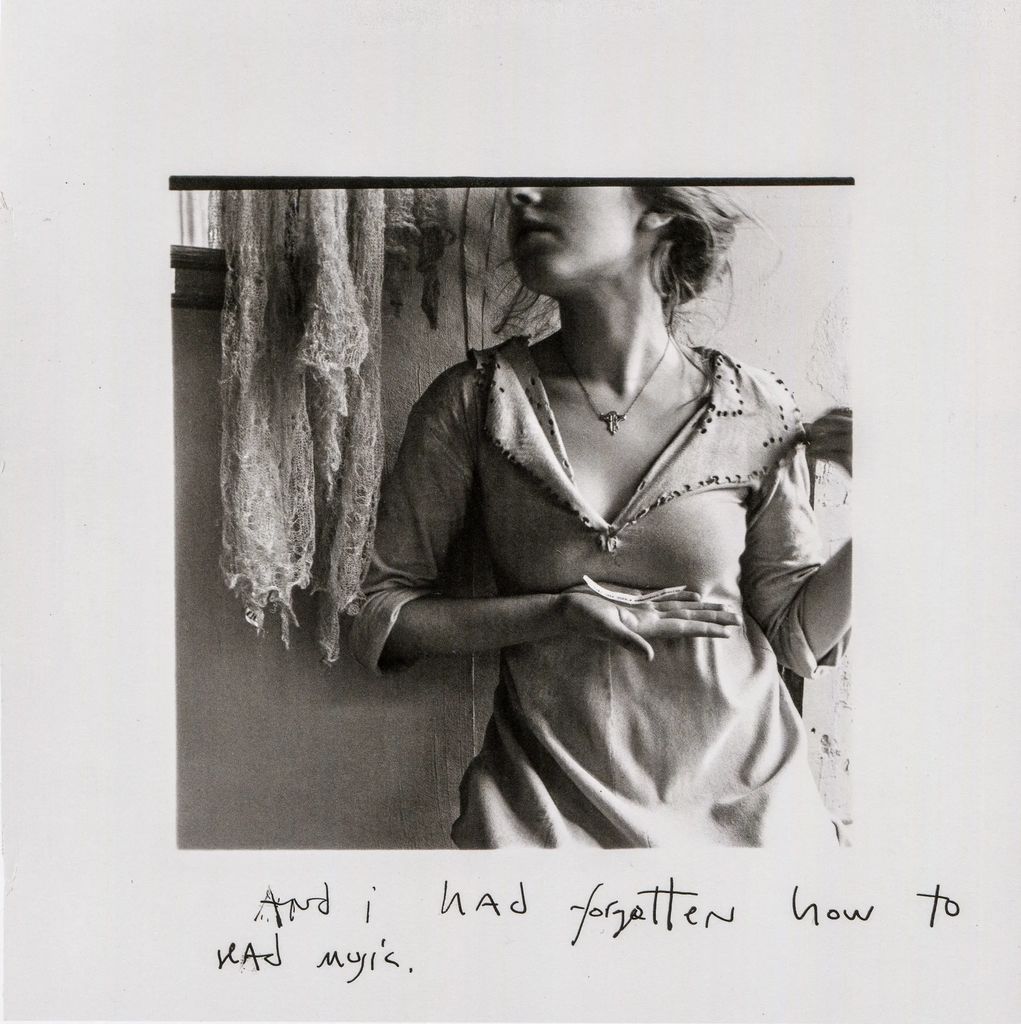

Però lei continua a fare quello, esattamente quello. Perché quello deve fare. Qualcosa come 800 stampe e 10.000 negativi si raccoglieranno poi. Dopo. E dentro c’è lei, sempre lei (o quasi: di rado vi compare l’amica Sloan Rankin-Keck che lei sceglie come modella perché le somiglia e le permette di enfatizzare il senso straniante di sdoppiamento). Lei appesa all’architrave di una porta con addosso una camicia troppo grande e con le gambe nude che penzolano nel vuoto come in una crocifissione; lei che appare e scompare, a pezzi, a frammenti, dietro i brandelli di una tappezzeria strappata; lei celata da una porta divelta dai cardini che la schiaccia; lei seminascosta da uno specchio. Il viso sfugge, si sfoca, si sdoppia in un costante gioco illusionistico. E soprattutto il viso ci è negato quando lei decide di lasciare respiro al corpo, alla carne piena, alle natiche, al triangolo del pube, quasi a dire che la nostra convinzione di averla vista, ancora, nonostante tutto, è completamente sbagliata. Ma anche quando è nuda, Woodman possiede la nudità ascetica e pura dell’angelo. La sensualità è bandita. Il corpo è – sempre – metafora dell’anima.

Nella sua narrazione Schefer pone giustamente l’attenzione su un autoscatto del 1972: Self portrait at thirteen, certamente uno dei suoi primi in assoluto. Ed è incredibile quanto dentro ci sia già tutto: tutta la Woodman matura. In un bianco e nero vellutato, la ragazza siede su un vecchio sofà. Dietro: un tendaggio, un vecchio mobile, lo scorcio di una scala. La macchina fotografica è appoggiata a terra, come piace a lei, e noi la vediamo dal basso, incendiata da una sfocatura che prende quasi metà dell’inquadratura. Ma nel momento dello scatto, lei ha girato la testa e a noi resta solo la massa soffice dei capelli.

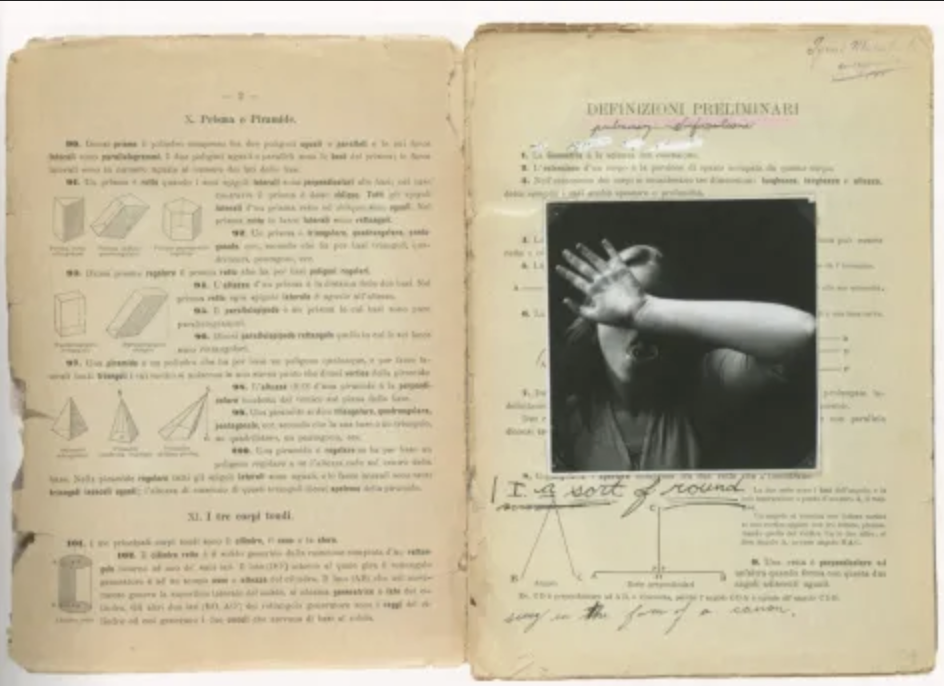

La borsa di studio per Roma è l’occasione per innamorarsi della città, per setacciare i mercatini alla ricerca degli oggetti di scena da porre in quelli che sempre di più diventano dei set: una conchiglia gigante, un servizio di posate scompagnate, una bacinella sbeccata in cui adagiare un’anguilla, un grande piatto di terracotta, uno specchio antico. La libreria Maldoror è poco lontano da casa sua e lì lei scopre Balthus, Odilon Redon, Max Klinger, suggestioni che vanno a stratificarsi ancora e ancora sopra la conoscenza che già possiede, e che con grazia lascia scivolare nei suoi scatti, della grande storia dell’arte. Maldoror è anche il luogo in cui è ospitata la sua prima mostra, nel 1978, ed è proprio tra i suoi scaffali che Woodman trova il vecchio quaderno di geometria su cui baserà la sua prima pubblicazione.

Alcune disordinate geometrie interiori nasce così, dal connubio tra quelle pagine ingiallite, vergate in una calligrafia minuta e regolare e completate con disegni geometrici fatti a mano libera, e gli scatti in cui lei, per tutta la sua breve vita, ha cercato di comprendere sé stessa e il senso dell’esistenza. Poco dopo la sua pubblicazione, però, il 19 gennaio 1981, a ventidue anni, Francesca Woodman si getta dal tetto del palazzo in cui abita, a New York.

Schefer si dispera alla ricerca di una spiegazione dove probabilmente una spiegazione non c’è. Nel cuore di un inverno gelido, con temperature che scendono fino a meno 15, la ragazza forse ha di nuovo, per l’ennesima volta, la sensazione di non riuscire a farsi ascoltare: il National Endowment for the arts non le ha concesso la borsa di studio in cui sperava e forse lei è stanca di appartamenti fatiscenti e di dover andare dagli amici per fare una doccia calda. C’è anche una recente rottura amorosa. E il giorno prima le hanno rubato la bicicletta: la sua bici speciale che aveva dipinto di rosa e con cui sfrecciava per le strade di New York. Ma può essere così semplice?

Resta un vuoto spaventoso, davanti a quella produzione così intima e sincera. La sensazione del lascito di una fata che poi, a un certo punto, se ne è voluta volare via.