Nonostante l’assenza – da cui discende un assordante silenzio – di un padiglione palestinese alla 60. Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia, inaugurata tre mesi fa, tra le opere esposte e gli eventi collaterali non mancano di certo i riferimenti alla drammatica situazione medio-orientale e i rappresentanti di un Paese caratterizzato da un certo fervore artistico si impongono con opere cariche di significato. Tra questi si trova l’artista palestinese-saudita Dana Awartani (Jeddah, 1987) la cui opera è esposta quest’anno, per la prima volta, nel Padiglione Centrale all’Arsenale.

Awartani lavora da anni con pittura, scultura, performance e installazioni per indagare i punti di contatto tra le conoscenze delle comunità indigene nel mondo arabo, islamico e medio-orientale, al fine di ricostruire legami tra queste culture; nel fare ciò, l’artista instaura rapporti di collaborazione con gli artigiani locali per apprendere come lavorare con perizia tecnica materiali e motivi associati all’artigianato e all’arte decorativa. Awartani, che si muove abilmente tra continuità e innovazione, intende riattualizzare tali pratiche e tradizioni, rivestendole di un nuovo significato sociale e politico.

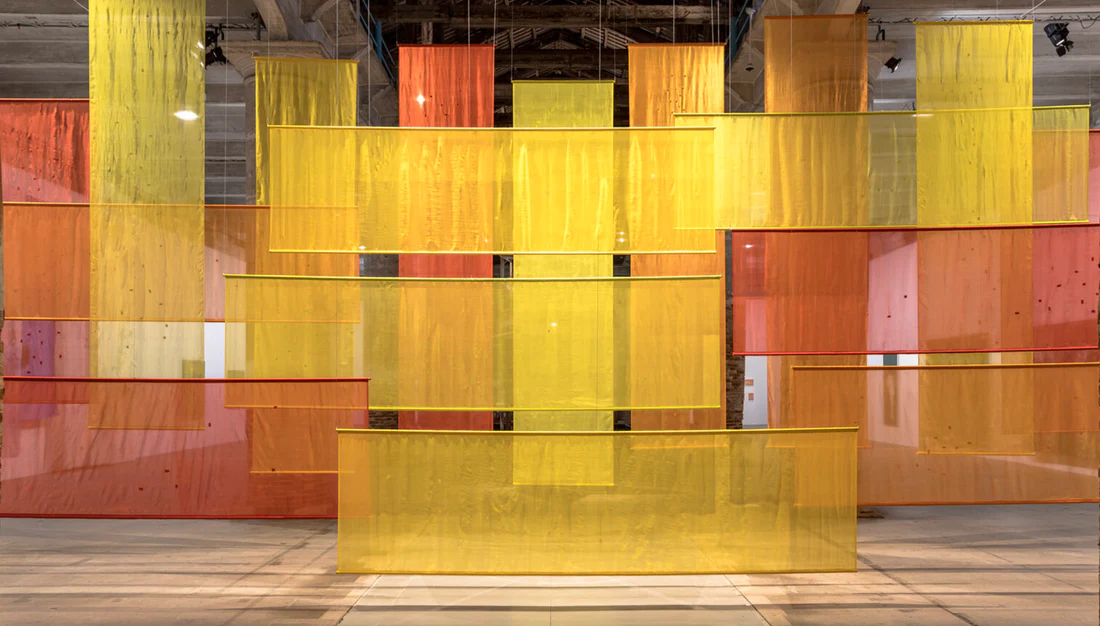

In occasione del suo esordio alla manifestazione veneziana, l’artista ha presentato l’installazione Come, let me heal your wounds. Let me mend your broken bones (2024), un requiem dedicato ai siti storici e culturali distrutti nei Paesi arabi a causa di guerre, colonialismo o atti di terrore; la presente installazione costituisce l’estensione di un lavoro avviato nel 2019 come riflessione ex post alla Primavera Araba e volto, nella recente versione, a fare luce sulla devastazione di Gaza e dei siti indiscriminatamente rasi al suolo dalle operazioni dell’esercito israeliano. L’opera Come, Let Me Heal Your Wounds, unitamente al film Listen To My Words, è stata esposta anche nella seconda edizione della Biennale d’arte contemporanea di Diriyah After Rain (20 febbraio-24 maggio 2024), curata da Ute Meta Bauer e incentrata sul rapporto tra ambiente ed esistenza umana.

L’artista ha lavorato alcuni lembi di seta, aprendo su di essi dei buchi, ognuno dei quali simboleggia un sito colpito durante le guerre, restituendo, in tal modo, una mappa senza confini di luoghi ed edifici soggetti a distruzione; ogni squarcio è stato poi rammendato con cura e dolcezza, un gesto di guarigione per far risultare delle cicatrici lenite, simbolo di quelle impresse sul mondo reale. Il tessuto è stato precedentemente immerso in tinture naturali a base di cinquanta erbe e spezie medicinali e dalle proprietà curative, recuperando le modalità tradizionali di tintura tessile del Kerala, nell’India del Sud, studiate dall’artista come atto di resistenza alla colonizzazione e alla industrializzazione.

Di fronte alla devastazione in corso, che appare galoppante e inarrestabile ma alla quale non bisogna arrendersi, l’opera si staglia sia come un appello a salvaguardare le civiltà e le culture del mondo arabo sia come un tentativo di non far cadere nell’oblio le tradizioni dell’artigianato e delle piante curative. Il lavoro di Awartani metaforizza, dunque, le possibilità di resistenza e guarigione collettiva richiamando una tradizione di riparazione e recupero degli oggetti, attraverso cui mettere in dialogo il passato, il presente e la ricostruzione futura.