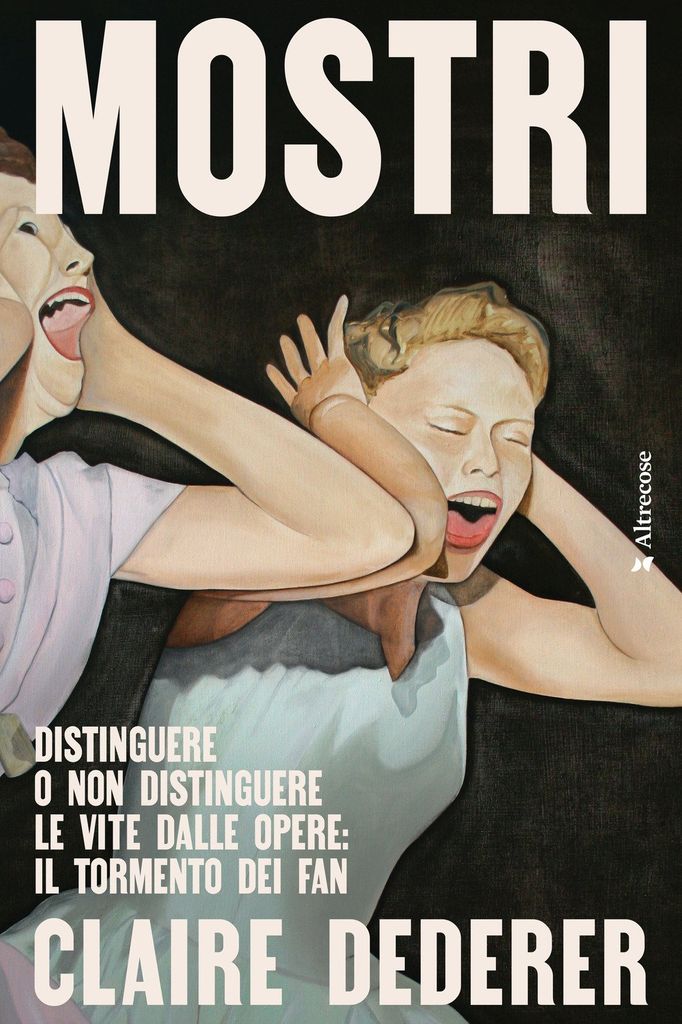

La domanda ce la siamo posta tutti: posso ancora andare al cinema a vedere un film di Polanski ora che so che nel marzo del 1977 lui ha stuprato una tredicenne? Oppure – a scelta – riesco a guardare con gli stessi occhi Woody Allen dopo la sua storia con Soon-Yi (la figlia adottiva)? Un tema spinoso, tutt’altro che banale, sviscerato da Claire Dederer – giornalista e scrittrice americana – nel libro Mostri, uscito poche settimane fa per Altrecose, marchio editoriale figlio di Post e Iperborea.

La narrazione è divertente, intessuta di autobiografia, e l’autrice ne esce con quella simpatia a tratti un po’ goffa (quasi un cliché alla Bridget Jones) che arriva al cuore; una giovane critica di cinema circondata da maschi convinti di sapere tutto che la trattano con un certa condiscendenza; un’analista più che mai intenzionata a captare la temperatura emozionale della fruizione, certa che proprio lì – nel sentimento e non solo nel giudizio estetico – si annidi il nocciolo della questione sul nostro giudizio, soprattutto quando si tratta di giudicare l’opera di un “mostro”. In un’epoca di biografismo portato all’eccesso, in cui la prima cosa che si fa quando si vede qualcuno su uno schermo è andare a cercarne la data di nascita – lo so che lo fate – il problema della sovrapposizione tra l’autore e la sua storia è più che mai attuale (a me per prima piace molto guardare dal buco della serratura le vite degli artisti). Il problema, però, si pone quando l’autore è un mostro, qualcuno che nella vita si è permesso azioni imperdonabili. O, in alcuni casi, che viste con gli occhi di oggi sono considerate tali.

Dederer comincia l’analisi con una sua passione personale: Roman Polanski, che lei, dal punto di vista professionale, considera poco meno che un dio. E si dispera perché davanti a capolavori come Il coltello nell’acqua proprio non ce la fa a trovarli brutti, e tantomeno a pensare che con un atto di volontà non li guarderà mai più. Cerca freneticamente un metodo scientifico, una “bilancia” che la possa aiutare a misurare fino a che punto il genio si possa commisurare al misfatto (quello di Roman è piuttosto grave, in effetti) per vedere se il risultato sarà in positivo o in negativo. Ma non ne esce.

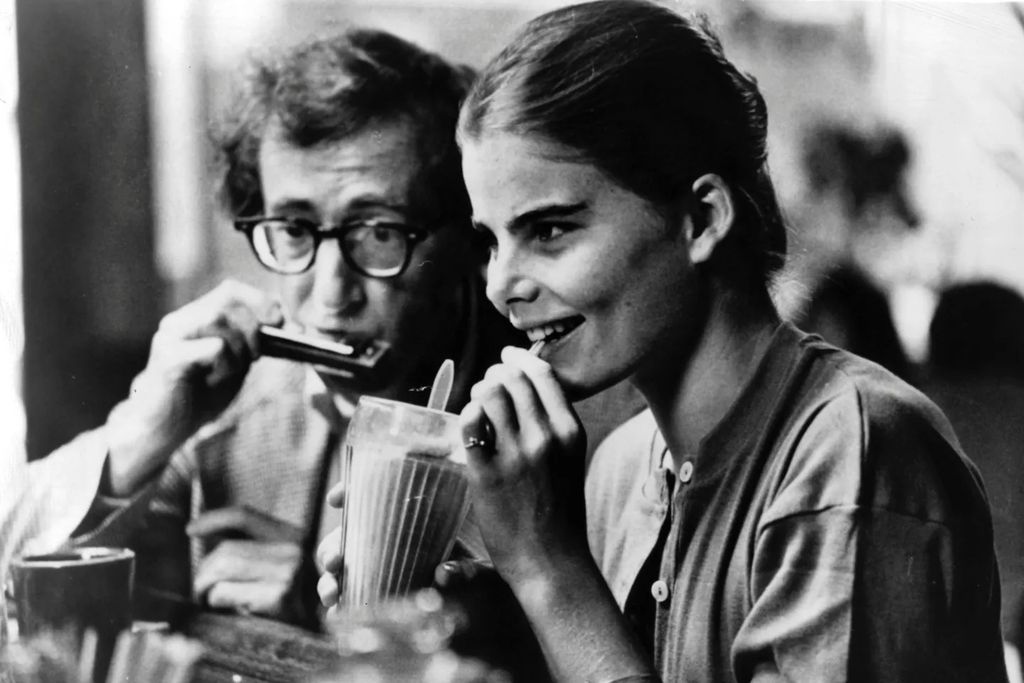

Con Woody Allen la situazione non si semplifica. Anzi, peggiora, volendo. Perché quando si determina a riguardare dopo anni di nuovo Manhattan – pellicola che secondo i suoi colleghi maschi fa del regista un assoluto nonché intoccabile genio – si trova a dover gestire la relazione del protagonista ultraquarantenne (Allen stesso) con la diciassettenne Tracy (Mariel Hemingway), relazione di cui lui parla con nonchalance e che getta un’ombra sinistra sulle future peripezie sessuali del regista.

Senza mai entrare troppo in dettagli tecnici che risulterebbero noiosi, l’autrice si muove con grazia tra la sua esperienza personale (lei ha un patrigno e lo adora: come perdonare un patrigno che si è insinuato nel letto della figliastra?), i commenti dei colleghi (rendendosi conto che alla fine si tratta di un mondo di maschi che giudica un mondo di maschi) e l’arte dei cosiddetti mostri, senza trovare mai una vera e propria soluzione al dilemma – non c’è – ma avvicinandosi lentamente a una sorta di presa di coscienza e arrivando alla conclusione che qualsiasi esperienza estetica non può essere che legata al ricordo e al vissuto.

Il libro procede alternando figure del passato a idoli del presente, analizzando la delusione scatenata nei fan dalle affermazioni transfobiche di J.K. Rowling così come l’antisemitismo di Richard Wagner e di Virginia Woolf. Evidenziando – anche – come la sensibilità nel passato fosse molto diversa dalla nostra. Ve la ricordate La casa nella prateria? Figurarsi: già state canticchiando la sigla. Beh, sappiate che chi scrisse il romanzo – Laura Ingalls Wilder, la quale doveva identificarsi non poco, nella storia, visto che proprio della famiglia Ingalls parla il libro – per descrivere il luogo selvaggio dove l’allegra diligenza arriva, scrive: “Non c’erano persone: c’erano solo gli indiani”. (Un’altra frase di papino Ingalls la dice lunga: “L’unico indiano buono è quello morto”). E anche se personalmente non ricordo di aver sentito questi dialoghi quando guardavo beata il telefilm – e sognavo di correre sui prati in abiti floreali e cappelloni di paglia – ora non posso non domandarmi che cosa diavolo abbiano cercato di instillarmi nella testa.

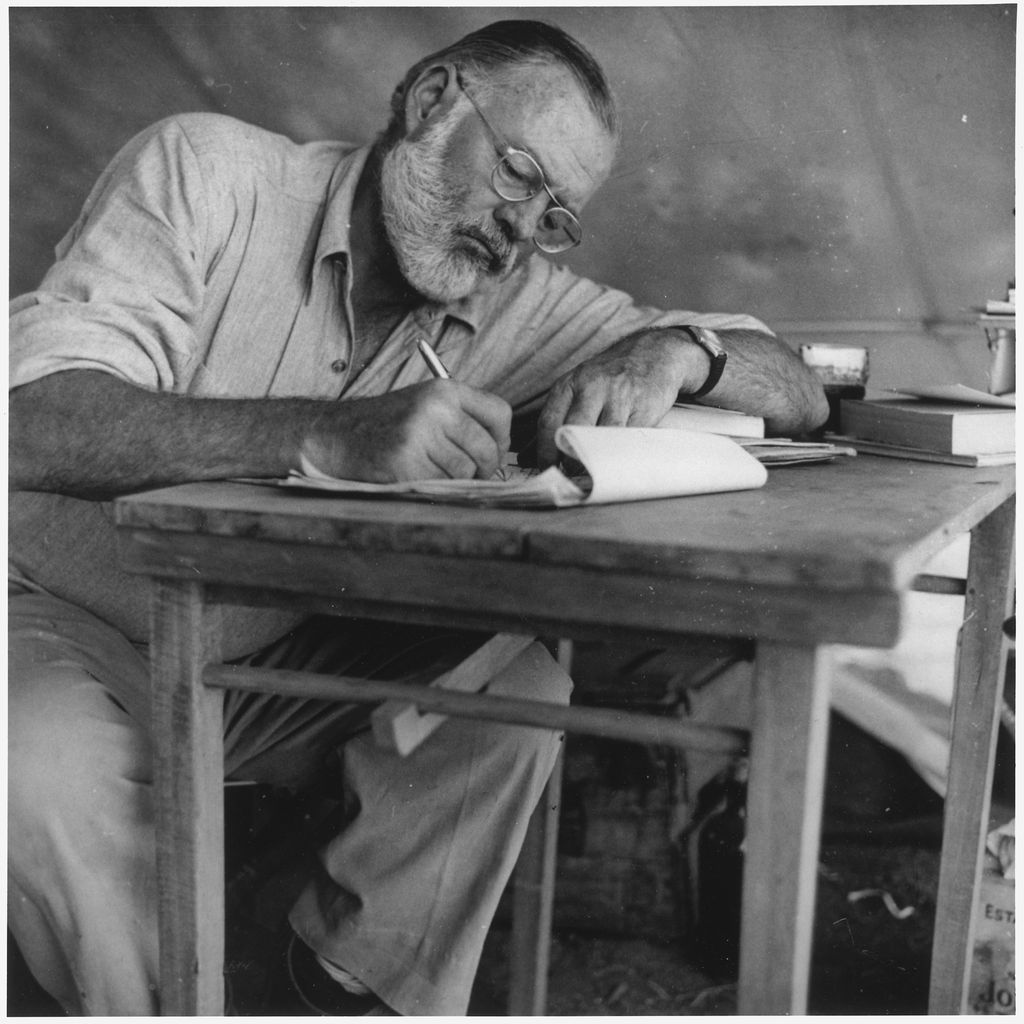

Non mancano naturalmente i due titani della genialità mostruosa: Pablo Picasso ed Ernest Hemingway, i quali secondo l’autrice incarnano un dionisiaco che seduce, anziché indignare come dovrebbe. E quello della seduzione non è un dettaglio da poco, perché tra Miles Davis, Elvis Presley e Jim Morrison, Dederer finisce per toccare un tasto dolente: quello del fascino perverso che i cattivi ragazzi esercitano sulle donne (tema magistralmente sviscerato da Robin Morgan nel suo saggio Il demone amante, di recente rieditato da Vanda).

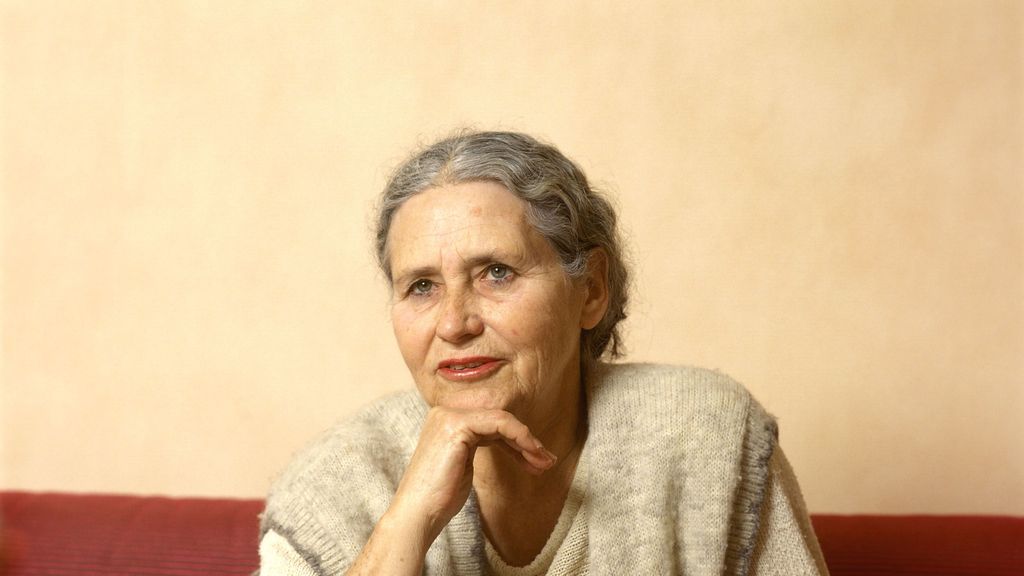

Particolarmente interessante lo spazio che l’autrice dedica alle donne. Le figure di Doris Lessing, Sylvia Plath e Joni Mitchell le servono per mettere a fuoco una verità che non può non fare riflettere: se l’uomo è mostro quando uccide, stupra, abusa, il mostruoso femminile si configura principalmente nell’abbandono della prole; cosa che gli uomini, soprattutto i geni, storicamente hanno sempre fatto senza problemi. Un abbandono che può avere tante sfumature (Lessing se ne va a Londra, lasciando in Africa i due figli più grandi e portandosi solo il piccolo, Plath mette la testa nel forno mentre i suoi bambini dormono – però lascia loro latte e biscotti) e che si traduce in un’altra riflessione dell’autrice su se stessa, sul suo essere scrittrice e madre e sul punto esatto in cui l’abbandono comincia. Forse, si dice, anche chiudersi in studio per scrivere e lasciare i figli ad altri può essere considerato da qualcuno una forma di abbandono. Dunque forse anche lei è un mostro.