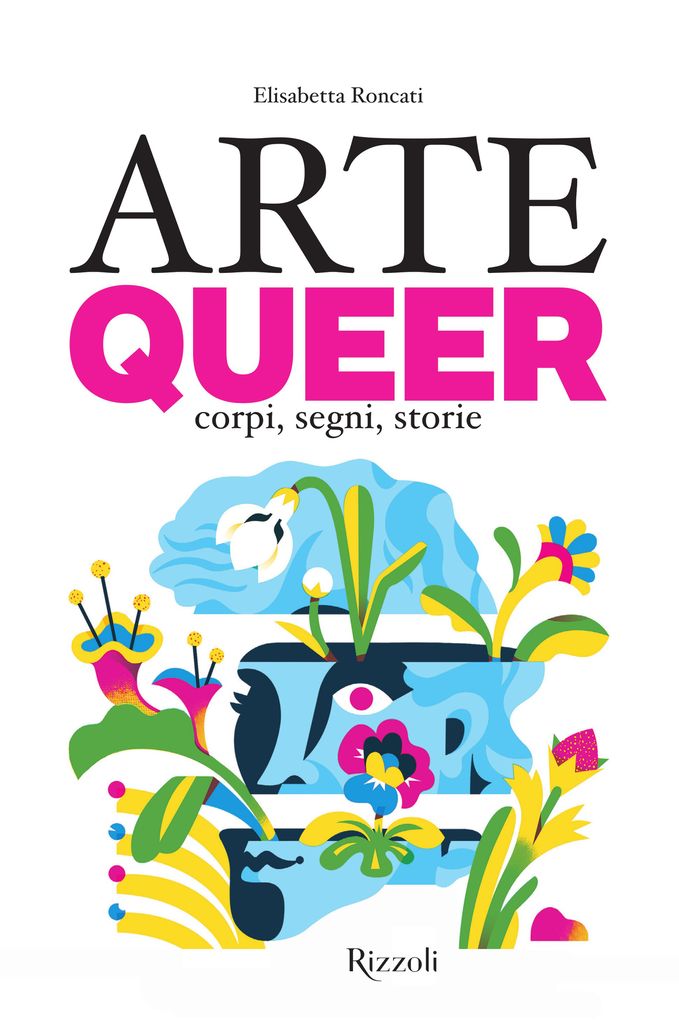

Se vi è capitato di andare alla Biennale di Venezia, nella libreria dell’Arsenale e dei Giardini vi sarete forse imbattuti nel libro di Elisabetta Roncati Arte Queer. Corpi, segni, storie (edito da Rizzoli): un libro sentito, appassionante e molto documentato, che racconta l’arte in relazione alle tematiche di genere. Ma che cosa significa il termine “queer” che ormai si sente pronunciare un pò ovunque, in TV, sui giornali, sui social media, e in che modo le battaglie per l’ottenimento dei diritti della comunità LGBTQIA+ entrano in connessione con l’immaginario artistico contemporaneo, creando un’estetica che rifugge da ogni semplificazione?

Con questo particolarissimo manuale, Elisabetta Roncati ci cala fin nei minimi dettagli nelle svariate terminologie e nei significati che appartengono al mondo LGBTQIA+, partendo dalle origini, da quando gli inglesi adottarono nel loro linguaggio la definizione queer per riferirsi a qualcuno che appariva “insolito”. Nella prima parte del libro, potremo trovare un’amplia e approfondita ricerca, i cui protagonisti sono gli artisti/e, alcuni più noti come Francis Bacon, Keith Haring o Andy Warhol, e altri/e quasi dimenticati/e o semi sconosciuti/e, ma con dei percorsi di vita, sia dal punto di vista biografico, sia da quello artistico, altrettanto avvincenti e interessanti, al punto da aver lasciato un segno nel moderno immaginario gay (e non solo) con il proprio talento e la propria espressione.

Il volume procede poi con 50 schede dedicate ad artisti/e contemporanei/e di varie provenienze, che hanno sviluppato la propria arte con l’esigenza di affermare la propria identità sessuale e i propri diritti, come Mohamad Abdouni, noto/a fotografo/a di moda che ha fondato la rivista “Cold Cuts” per dare voce alla transessualità in Medio Oriente, recuperando scatti fotografici d’archivio di trans dagli anni Ottanta fino ai giorni nostri come segno di rottura nei confronti della repressione territoriale. Elisabetta Roncati è la fondatrice di Art Nomade Milan, è una divulgatrice d’arte, giornalista e critica (oltre che nostra collaboratrice). Le abbiamo posto qualche domanda sul suo libro, per approfondire meglio la sua visione del panorama LGBTQIA+, l’arte queer e gli artisti più interessanti di questa scena.

Perché hai scelto di scrivere un libro dedicato all’arte queer?

In realtà la motivazione parte da lontano e da un trascorso personale che ho spiegato nella postfazione del volume. Non volevo che vicende private potessero in alcun modo oscurare l’importanza del tema, trattandosi del primo prodotto editoriale specificamente pensato per i lettori italiani, come si può dedurre dalla parte iniziale della pubblicazione in cui vengono spiegati e soprattutto tradotti molti dei termini afferenti alla comunità LGBTQIA+.

Quando hai iniziato la tua ricerca sul tema LGBTQ+?

Frequento la comunità LGBTQIA+ da anni e faccio parte del CIG Arcigay Milano. Direi che le letture inerenti al tema non sono mai mancate e il mio percorso di aggiornamento e formazione è costante. Dal punto di vista specifico della redazione di Arte Queer, la ricerca sottesa ha richiesto circa due anni ed è stata effettuata soprattutto con l’ausilio pubblicazioni straniere sul tema e grazie alla costante frequentazione e confronto con la comunità.

Come hai intrapreso la selezione degli artisti che hai trattato nel tuo libro Arte Queer?

Vista l’assenza di pubblicazioni di tal tipo in lingua italiana, assieme all’editore abbiamo dovuto definire ex novo una modalità che avesse un rigore scientifico sotteso alla scelta degli/delle artistə. I tre parametri che abbiamo adottato sono dunque i seguenti: provenienza da più nazioni possibili per allontanarsi da una visione esclusivamente eurocentrica; la considerazione di molti mezzi espressivi oltre alla pittura e alla scultura e la presenza di almeno un’opera all’interno di una collezione pubblica o di un luogo visitabile. Quest’ultimo criterio è stato da me fortemente voluto in quanto il messaggio che voglio trasmettere con Arte Queer è la necessità di formarsi una propria opinione sul sull’argomento autonoma da condizionamenti esterni. Ovvero auspico che la maggior parte della popolazione abbia tutti gli strumenti necessari per intraprendere con consapevolezza una discussione sulla tematica.

Cosa caratterizza l’Arte Queer?

Non si può generalizzare: come si evince già dal sottotitolo della pubblicazione libro (“corpi, segni, storie”) la riflessione sul corpo e sulle sue trasformazioni è molto sentita, così come l’utilizzo di un’iconografia costituita da simboli, spesso ben precisi, per esprimere determinati concetti. In ultimo ho incluso il termine “storie” in quanto, nonostante le differenze anagrafiche e di provenienza, mi sono accorta di come moltə artistə siano accomunatə da trascorsi di emigrazione dal proprio paese d’origine e assenza di libera espressione.

Diversi artisti di cui scrivi da Andy Warhol, Francis Bacon, David Hockney hanno segnato indelebilmente la storia dell’arte moderna e contemporanea, qual é la tua opinione riguardo la loro omosessualità? Pensi che sia stato un motivo di slancio per la loro creatività?

Nella prima parte della pubblicazione ribadisco fortemente come sia mia assoluta premura attenermi ad un’analisi artistica e evitare illazioni sulle vite private degli/delle artistə. A mio giudizio troppo spesso e soprattutto per personaggi noti ci si è fatti prendere la mano da una sorta di voyeurismo, dimenticando di parlare di arte e poetica sottesa alle opere.

Un esempio su tutti? Proprio la figura di Andy Warhol. Ciascuno dei cinquanta approfondimenti dedicati agli/alle artistə nella seconda parte di Arte Queer è stato revisionato dai/dalle creativitə stessə, dallo studio o dalla galleria di riferimento. A volte, nonostante il reperimento delle informazioni da fonti autorevoli, determinatə artistə hanno preferito che eliminassi aneddoti di pubblico dominio inerenti la sfera privata perché rileggerli per l’ennesima volta gli causava dolore. Questo mi ha fatto riflettere su come, molto spesso, il “personaggio” travalichi la persona per motivazioni attinenti al mercato, al marketing o per puro gossip.

Specifico inoltre che in Arte queer gli/le artistə di cui parlo non sono per forza appartenenti alla comunità per orientamento sessuale, ma la loro poetica si focalizza in prevalenza su discorsi attinenti l’identità di genere.

In alcuni paesi del mondo l’omosessualità è un tabù e la libertà d’espressione sessuale viene ostacolata, hai degli esempi di artisti contemporanei che si muovono per rompere gli schemi sociali che nel proprio paese sviliscono i propri diritti?

Tutto il libro è costellato da “storie” (non a caso una delle parole che compone il sottotitolo della pubblicazione) in cui espressione artistica e vita si intrecciano costantemente. Come per Kubra Khademi, arrivata dall’Afghanistan grazie ad un corridoio umanitario dopo una performance realizzata in un mercato a Kabul, o Alireza Shojaian, nato a Teheran e trasferitosi ben presto a Beirut e poi a Parigi a seguito delle difficoltà riscontrate nel completamento del master post-laurea per la scelta di focalizzarsi sulla queerness. Ai suoi lavori Middlesex e Season Salad 2 è stata negata l’esposizione per la raffigurazione di corpi nudi e mutilazioni genitali ben visibili per protestare contro il regime.

Quest’anno la Biennale di Venezia con la curatela di Adriano Pedrosa ha dato spazio anche all’arte di genere, qual é la tua opinione in merito?

In realtà già nella precedente Biennale, intitolata “Il latte dei sogni” e curata da Cecilia Alemani, la presenza di artistə che trattano in prevalenza tal tipo di tematiche era molto sentita. Pedrosa ha dunque seguito questa linea ampliandola e aggiungendovi altre sfumature concettuali. Personalmente sono molto contenta che tantə creativə menzionatə nel libro siano attualmente espostə a Venezia come, ad esempio, Agnes Questionmark. Inoltre, visitandola e redigendo la guida ufficiale American Express della 60esima Esposizione Internazionale d’Arte, ho potuto conoscere ulteriori artistə che convoglieranno in successive ricerche sulla queerness. Arte Queer. Corpi, segni, storie è disponibile nel bookshop della Biennale: per essere una scrittrice alla sua prima pubblicazione, cosa potrei volere di più?

A chi è rivolto il tuo saggio?

Il target di riferimento pensato in fase di redazione è stato il più ampio possibile: non solo esperti, collezionisti o appassionati d’arte. Seguendo il filone della mia attività di divulgazione sui social media, sotto il nickname di @artnomademilan, ho cercato di dare più strumenti possibile al pubblico italiano per la comprensione di determinate tematiche di cui si parla sempre più spesso in televisione e sui social media, utilizzando terminologie non nella forma corretta e generando confusione. Sono fermamente convinta che sia necessario mettere a disposizione delle persone tutti i mezzi per intavolare un dialogo che porti ad una riflessione su questioni afferenti la quotidianità di tuttə noi. Per questo il volume è strutturato con una prefazione dell’Assessore alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi, seguita da un accenno alla storia dell’arte, alla storia e ai termini legati alla comunità LGBTQIA+, per poi passare alla contemporaneità e alla descrizione delle pratiche di 50 artistə contemporaneə.

Potete acquistare il libro a questo link.

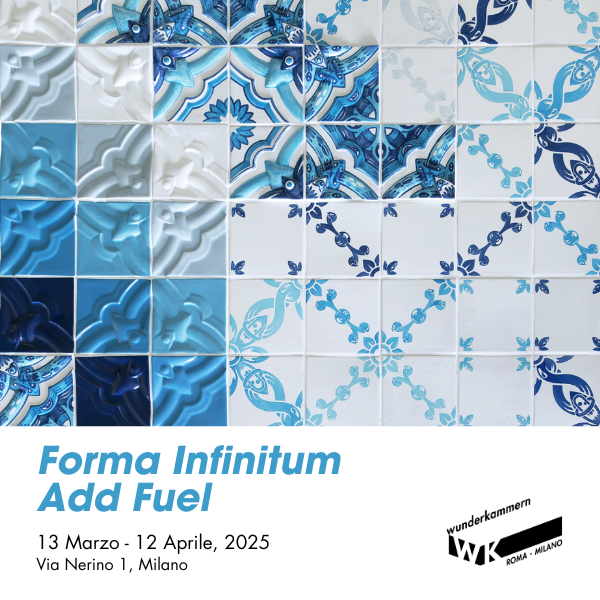

(In copertina: un dipinto di Xu Yang)