L’edizione numero 63 del Salone del Mobile di Milano si svolgerà nel capoluogo lombardo dall’8 al 13 aprile 2025, su oltre 169.000 mq di superficie espositiva, con oltre 2.000 espositori, provenienti da oltre 37 Paesi. La manifestazione, autentica vetrina internazionale del Design italiano, si caratterizzerà anche per un programma artistico-culturale di sicuro rilievo, con tre interessanti installazioni site-specific.

Il regista Premio Oscar Paolo Sorrentino, in collaborazione con la scenografa Margherita Palli, firma l’installazione “La dolce attesa”, nei padiglioni 22 e 24, un’opera che evoca un viaggio emozionale negli spazi dell’attesa, arredati pensando alle persone che vi stazionano, tra narrazione estetica e suggestioni cinematografiche.

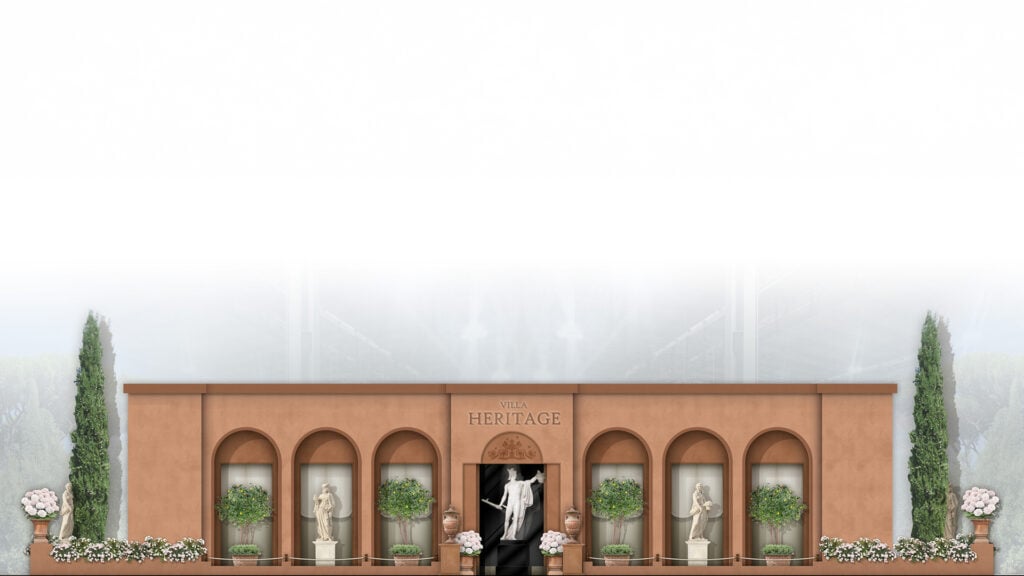

“Villa Héritage”, opera realizzata dal designer francese Pierre-Yves Rochon, si troverà ai padiglioni 13 e 15 e celebra l’importanza del dialogo tra sensibilità contemporanea e rispetto della tradizione; l’autore propone un articolato percorso, nel quale è possibile vivere un’esperienza in cui luce, texture e suono si uniscono per creare emozione.

La terza installazione, del regista statunitense Robert Wilson, sarà collocata nel Museo Pietà Rondanini, all’interno del Castello Sforzesco; l’opera, intitolata “Mother”, intavolerà un ideale dialogo con la Pietà, attraverso una peculiare combinazione di luci e suoni e con l’accompagnamento dello Stabat Mater realizzato dal compositore estone Arvo Pärt.

Le prime due opere, realizzate direttamente in fiera, attestano l’attualità e la vitalità del trend che prevede installazioni artistiche trapiantate in quelli che Marc Augè avrebbe definito “non luoghi”: spazi fisici del Contemporaneo a-storici e a-relazionali, caratterizzati dal transito di una umanità tutta presa da fini terzi, di natura personale o commerciale.

Si tratta di una forma di esposizione che non rappresenta una novità in assoluto, ma che oggi appare in particolare evidenza e che risulta oggetto di un diffuso, sebbene non unanime, apprezzamento da parte di studiosi e operatori.

Angelo Argento ha di recente scritto: “Nei non-luoghi, dove il tempo è sospeso e le identità si dissolvono, l’arte può diventare un punto di riferimento, una bussola per ritrovare un senso di appartenenza e connessione. L’arte, dunque, ha il potere di trasformare un aeroporto, una stazione o un centro commerciale in qualcosa di più di un semplice spazio di transito: può renderli luoghi di esperienza e crescita personale. Il suo valore non risiede solo nell’oggetto esposto, ma nella capacità di generare domande, evocare emozioni e offrire prospettive nuove” (L’arte che trasforma i non luoghi in luoghi di vita, Artribune, 13 marzo 2025).

Federica Schneck, sulla stessa linea d’onda, ha affermato: “In un mondo che sembra voler sigillare ogni spazio e ogni esperienza in un formato definitivo, l’arte dei non-luoghi ci ricorda che, forse, ciò che è effimero ha un valore proprio per la sua transitorietà. Non si tratta solo di esistere, ma di riscoprire la bellezza del momento, di un istante che non ritornerà, ma che, grazie all’arte, diventa eterno nel cuore di chi lo ha vissuto. E, alla fine, è proprio questo il paradosso che l’arte nei non-luoghi ci invita a riflettere: come dare senso a uno spazio che non ce l’ha, e come trovare un’ancora di significato nel flusso continuo della vita contemporanea (L’arte dei non luoghi: come dare senso a uno spazio che non ce l’ha, Finestre sull’Arte, 8 marzo 2025).

L’arte dei non luoghi, tornando a fare focus nello specifico sul Salone del Mobile di Milano, sembra trovare un prezioso e stimolante riflesso nella campagna di comunicazione denominata “Thought for Humans”, progettata da Dentsu Creative Italy per l’edizione 2025 della fiera. L’intera manifestazione, infatti, vuole evocare il concetto dell’intelligenza emotiva come principio guida nella progettazione del futuro, con il Design chiamato a rispondere non solo a criteri estetici e funzionali, ma anche a un imperativo morale: costruire un mondo che rispetti e soddisfi i bisogni più profondi dell’essere umano.

Evidente appare la relazione tra l’idea di “Thought for Humans” e l’arte dei non luoghi, vale a dire una forma di espressione culturale basata sull’Effimero e sul Transitorio, che proprio per questo trascende i confini dei luoghi fisici e degli spazi temporali, per incidere esclusivamente nell’anima, nella mente e nei sensi delle persone.

Questo non significa che il contesto nel quale le opere d’arte vengono installate nei non luoghi sia irrilevante: l’ambiente sociale, il quadro architettonico, le dinamiche organizzative che caratterizzano il loro ambito di collocazione condizionano inevitabilmente le emozioni e le reazioni suscitate nei visitatori. Si tratta di un profilo che segna un nuovo e largamente inesplorato rapporto tra questa peculiare forma di fruizione dell’arte e l’intervento a monte del designer, protagonista della progettazione tecnica e culturale inerente al quadro dell’intervento nel non luogo.

Il Design, d’altronde, come ho avuto modo di scrivere, è “anche uno strumento per costruire significati, un linguaggio per trasmettere contenuti, un medium per conferire senso e valore alla persona che siamo e alla società nella quale viviamo” (Il Design Crisalide, 2019, 162).

Grazie al Design, infatti, come ha più autorevolmente scritto Alberto Bassi, si possono realizzare “strategie e pratiche di nuova significazione attorno agli artefatti, ai sistemi e ai servizi” (Design Contemporaneo, 2017, 102).

Complimenti ad Alberto Improda per il bellissimo articolo che condivido in pieno. A continuarti a leggere.

Bravissimo Alberto e grazie per la citazione