Le opere degli artisti indigeni alla Biennale 2024 sono state ritenute dalla critica troppo “tradizionali” e “narrative”. Ecco spiegato perché si tratta di pregiudizi.

“Vecchie”, “poco magiche”, “ieratiche”, “aniconiche”, “anti-tecnologiche”, “piatte”: questi sono solo alcuni degli aggettivi che critici e giornalisti italiani hanno affibbiato alle opere presentate alla Biennale di Venezia 2024.

La mostra internazionale Stranieri Ovunque: Foreigners Everywhere curata da Adriano Pedrosa, così come le scelte artistiche di alcuni padiglioni nazionali sono state oggetto di giudizi davvero poco clementi da parte delle principali riviste d’arte nazionali. Tra le varie critiche mosse, quelle che si leggono più frequentemente sono relative, da un lato, alla tradizionalità di opere, tecniche e medium impiegati e, dall’altro, all’intento curatoriale eccessivamente didattico e narrativo.

Lavorando nel mondo dell’arte tra Nuova Zelanda, isole del Pacifico e Australia, ho avuto modo di riscontrare in prima persona l’opinione pubblica sulla Biennale in quest’angolo del pianeta. Come ha affermato Juliana Sá, vice presidente del Museo d’Arte di São Paulo Assis Chateaubriand – di cui Pedrosa è direttore, la diversa ricezione della Biennale Arte 2024 da parte dei critici occidentali rispetto all’opinione del cosiddetto “Global South” fa davvero riflettere. Se i primi hanno giudicato aspramente la kermesse veneziana e, in particolare, la mostra principale Stranieri Ovunque: Foreigners Everywhere, i secondi hanno invece ampiamente apprezzato la tanto attesa partecipazione di categorie di artisti spesso escluse dal palcoscenico internazionale.

Sulla base di queste riflessioni, vorrei in questo articolo fare delle considerazioni sui due elementi critici che hanno scatenato i giudizi più feroci, ossia le due caratteristiche principali dell’arte indigena presentata a Venezia: tradizionalità e scopo didattico. Non mi soffermerò, invece, sulle opere d’arte in Biennale legate alla comunità LGBTQIA+, perché non di mia competenza né pertinenti all’argomento trattato.

Opere eccessivamente tradizionali

La prevalenza di opere bi-dimensionali e di medium come la pittura e il tessuto ha suscitato numerose critiche. Secondo il parere di molti giornalisti italiani, i lavori presentati in Biennale sono troppo “tradizionali” e la mancanza di interventi installativi sembra “suggerire un legame tra la condizione di straniero e il generico rifiuto della tecnologia”. Una critica del genere denota, ahimé, una chiara mancanza di ricerca e un giudizio dato sulla base della nostra esperienza come individui (caucasici) nati e cresciuti in Occidente.

A prescindere dalla difficoltà di accesso alle nuove tecnologie nei luoghi più remoti del Global South, quindi da dove provengono la maggior parte degli artisti indigeni selezionati da Pedrosa, l’utilizzo di tecniche e medium tradizionali è fortemente connesso al recupero delle tradizioni stesse. Per decenni, se non secoli, i popoli indigeni di mezzo mondo sono stati oggetto di soprusi coloniali di vario genere, il cui intento principale era sempre e solo uno: la sottomissione.

Come? Con la forza certo, ma soprattutto tramite una sistematica cancellazione della cultura e delle usanze indigene. La cultura è la base per la definizione e, di conseguenza, per l’esistenza di un popolo, e l’arte ne è il veicolo principale. A partire dagli Anni Settanta – Ottanta, grazie a movimenti attivisti sorti un po’ in tutto il Global South che hanno portato a politiche più egualitarie, i popoli indigeni di varie nazioni, tra cui Australia e Nuova Zelanda, hanno iniziato pian piano a recuperare quelle tradizioni che era stato loro impedito di perpetuare fino a quel momento.

Un esempio lampante sono le lingue natie, che era assolutamente vietato parlare, e ancora gli abiti, i copricapi, i tessuti, l’architettura, la scultura, i gioielli, i colori e le forme più o meno geometriche. Tutta questa immensa eredità sta lentamente tornando alla luce e gli artisti indigeni sono i veri protagonisti di questo recupero. Lo dimostra l’opera vincitrice del Leone d’Oro, Takapau, del collettivo di artiste Māori Mataaho Collective. La monumentale opera posta all’ingresso dell’Arsenale si ispira ai whariki takapau, delle stuoie finemente tessute che, secondo la cultura Māori, aggiungono prestigio a eventi speciali come matrimoni, nascite e funerali.

Ritornando alla Biennale, dunque, non mi stupisce affatto che la selezione di Pedrosa sia ricaduta su opere che sono sì “tradizionali”, ma nel senso positivo del termine. Esse, infatti, presentano caratteristiche, simboli, colori e forme che i popoli nativi del Global South sono finalmente liberi non solo di utilizzare, ma di proporre ad un pubblico internazionale.

Una curatela troppo narrativa

Per quanto riguarda, invece, le critiche incentrate sull’intento curatoriale eccessivamente narrativo e didattico, il discorso è abbastanza simile a quanto è stato detto in merito al recupero della tradizione, ma con un focus diverso. Riportare alla luce gli usi e costumi indigeni è utile ai popoli nativi stessi per riappropriarsi della loro cultura. La narrativa, intesa come il voler raccontare o spiegare, ha invece un duplice destinatario: di nuovo, chiunque si identifichi come indigeno, ma anche (e soprattutto) i discendenti di chi ha colonizzato determinate terre.

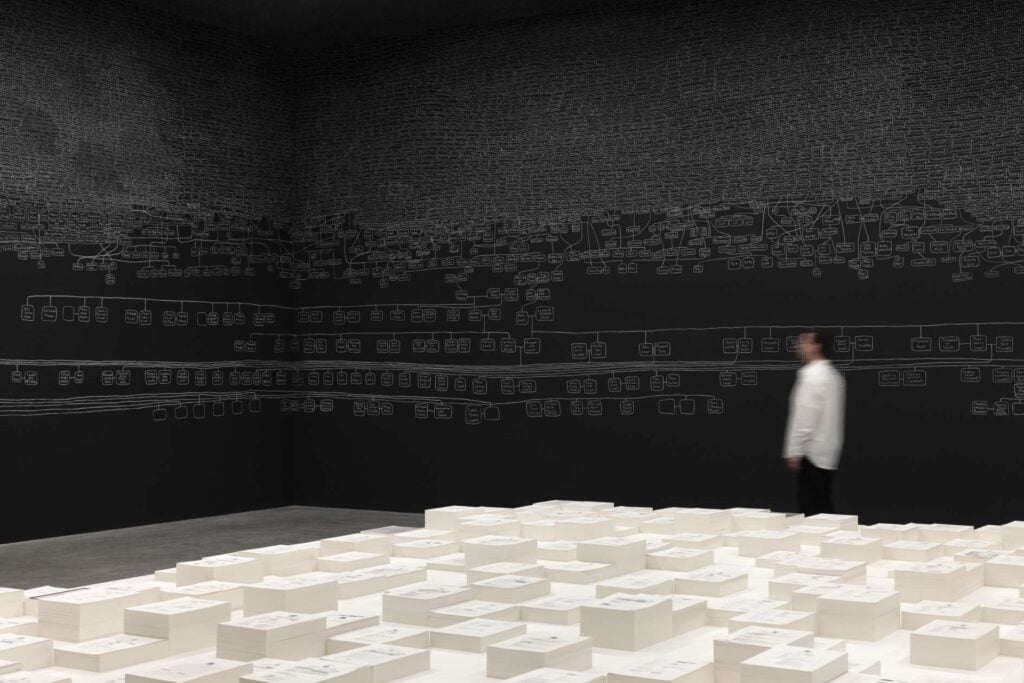

La colonizzazione, infatti, viene definita come un “processo continuo”, ancora in atto in moltissimi luoghi del pianeta. Nonostante i metodi brutali di sottomissione siano stati abbandonati, il colonialismo ha un impatto indiretto sul presente a cui la maggior parte di noi occidentali non fa caso o, ancora peggio, non crede. Testimone di ciò è l’opera Kith and Kin dell’artista aborigeno Archie Moore, che è valsa all’Australia l’altro Leone d’Oro per la miglior presentazione nazionale. Moore ha trasformato i muri del padiglione dell’Australia in un enorme albero genealogico disegnato a mano, che ha poi contrapposto a centinaia di documenti ufficiali attestanti la morte di persone aborigene, impilati su un tavolo al centro dello spazio espositivo. Kith and Kin affronta le conseguenze della storia coloniale australiana, ponendo particolare attenzione all’incarcerazione sproporzionata dei popoli First Nations.

Un’altra opera presente alla Biennale di Venezia, all’interno della sezione curata, e degna di nota in questo contesto è Wastelands, dell’artista Māori Brett Graham. Si tratta di una scultura monumentale in legno che raffigura un carro di anguille. Il titolo Wastelands (lett. terre desolate) è un riferimento provocatorio alle “wetlands”, cioè le zone umide o “paludi” che, nonostante rappresentassero una risorsa preziosissima per i Māori, furono ampiamente prosciugate dai coloni europei al fine di creare pascoli.

Queste paludi erano appunto ricche di anguille, che costituivano un elemento fondamentale nella dieta dei Māori. Graham ne ricopre simbolicamente il carro, dando loro la forma di una pātaka, ossia l’edificio in legno in cui i Māori erano soliti conservare le provviste. La pātaka era sinonimo di ricchezza all’interno del villaggio, e la sua collocazione su ruote da parte dell’artista allude alle migrazioni forzate dei Māori a causa del processo coloniale.

Mi sono volutamente addentrata nella storia e nella simbologia di queste due opere, Kith and Kin e Wastelands, proprio per sottolinearne l’intento didattico. In Occidente e perfino nei Paesi del Global South, la maggior parte delle vicende pertinenti all’epoca coloniale non viene insegnata a scuola, ma anzi viene nascosta, insabbiata, “dimenticata”, nonostante ce ne si trascini le conseguenze tutt’oggi. Ed ecco che entra in azione l’arte, col suo fine primario: raccontare, esprimere, narrare. Gli artisti indigeni contemporanei si servono dell’arte come veicolo didattico per portare a galla anni e anni di soprusi coloniali e le loro conseguenze sul presente. Chi ha criticato la curatela della Biennale di Venezia per il suo intento eccessivamente didattico non ha avuto la pazienza (o forse il rispetto?) di leggere e immedesimarsi nei racconti di quei popoli di cui abbiamo cercato di cancellare la storia.

La mia speranza è, con questo articolo, di aver fornito una prospettiva diversa sulla Biennale di quest’anno e di aver almeno un po’ stimolato la curiosità di approfondire tutte quelle culture e storie che sono così distanti dalla nostra.