Annalisa Carmi (Genova, 15 febbraio 1924 – Cisternino, 5 luglio 2022), meglio conosciuta con l’appellativo di Lisetta, è stata una figura fondamentale per la cultura italiana del secondo Novecento. Fotografia, musica e impegno politico hanno fatto di lei un’icona capace di risvegliare la coscienza sociale e puntare i riflettori sui più deboli, i discriminati e gli oppressi. La comunità queer deve tanto a questa donna che ha saputo evidenziare le ferite interne ad una società chiusa e retrograda come quella italiana, che tuttora manifesta una certa resistenza ad accettare la costruzione di una comunità ricca di diversità e aperta all’altro.

Genovese di origini ebraiche, Lisetta vive un’adolescenza colma di ostacoli e difficoltà soprattutto quando, a causa delle leggi razziali promulgate dal governo fascista, deve rinunciare a completare il liceo. Costretta ad allontanarsi dagli studi liceali, la giovane si dedica alla musica, al pianoforte, strumento che padroneggia egregiamente ottenendo fin da subito ottimi risultati.

La famiglia Carmi è obbligata a trascorrere un breve periodo a Zurigo, a seguito del quale tornerà in Italia, dove nel 1946 l’artista si laurea in pianoforte presso il Conservatorio di Milano. Negli anni seguenti tiene una serie di concerti in Germania, Svizzera, Italia e Israele. Tuttavia, il suo crescente interesse verso le tematiche sociali e politiche apre nuovi orizzonti a Lisetta che abbandona la florida carriera da concertista per dedicarsi ad un linguaggio artistico diverso: quello della fotografia. L’artista sceglie di lottare con audacia e coraggio, sentimenti riassunti da una celebre frase detta al suo maestro di pianoforte, il quale si preoccupava che durante qualche manifestazione la donna potesse ferirsi le mani: “Se le mie mani sono più importanti dell’umanità, allora lascio il pianoforte“.

Quello con la fotografia fu un battesimo di fuoco. All’età di 36 anni, nel 1960, Lisetta inizia a realizzare fotografie di persone, di strada, di mare, di teatro, di ospedali e di cimiteri, la sua è un’arte che parla di umanità, di morte e di sesso. Genova fu la musa ispiratrice della sue fotografie, che rappresentavano le lotte sociali, l’antifascismo e l’impegno politico a fianco dei lavoratori portuali. Le storie cantate da Fabrizio De André prendono forma nella narrazione visiva di Carmi, caratterizzata da un registro fortemente sociale e legato alla fotografia di reportage.

Genova è nel pieno di una trasformazione radicale: viene effettuata la ricostruzione dopo i bombardamenti della Seconda guerra mondiale e sembra diffondersi l’euforia dovuta al boom economico, destinato a portare con sé il vento del cambiamento. Carmi ritrae un centro urbano rapito dagli eventi, dove il respiro del porto, dei vicoli del centro, le ferite e le tracce della guerra si perdono nel tran tran generale, nell’ossessione per il progresso, lasciando in ombra questioni urgenti. I suoi primi scatti non potevano che essere ambientati nella città natia, luogo ricco di movimento e vicende da documentare. Siamo nell’Italia degli anni ‘60 agitata dagli scontri politici, pronta ad esplodere a causa delle tensioni di classe e alle proteste per i diritti civili. Lisetta prende parte alle manifestazioni a favore dei diritti dei lavoratori portuali genovesi, i cosiddetti “camalli”. Partecipazione da cui scaturiscono degli scatti fondamentali per la fotografia di reportage italiana ed europea, le foto dell’artista ligure mostrano per la prima volta una realtà proletaria ignorata, invisibile agli occhi del resto della popolazione.

L’artista scrive con la fotografia ciò che non viene raccontato dalla politica e dal potere, prendendo posizione anche sul fronte del lavoro femminile: fotografa le giovani operaie nel sugherificio di Calangianus in Sardegna, protagoniste di una serie di scatti crudi e disturbanti.

Lisetta Carmi sarà riconosciuta dalla grande fotografia europea con un progetto progressista per l’epoca, ambientato sempre a Genova e incentrato su un mondo sotterraneo, sconosciuto e spesso osteggiato. Parliamo di un reportage intitolato “Travestiti”, divenuto celebre nel 1972, quando è stato pubblicato da Essedi Editrice di Roma, nel quale vengono indagate le esistenze e la quotidianità di donne e uomini appartenenti alla comunità queer del capoluogo ligure.

Il lavoro, preceduto da sei anni di ricerca e frequentazione della comunità transgender nel centro di Genova, dal 1965 al 1971, prende posizione in difesa del diritto individuale a determinare la proprio identità di genere come apprendiamo dalle dichiarazioni di Lisetta stessa: “Rifiutavo il ruolo che veniva chiesto di occupare alle donne, i travestiti mi hanno fatto capire che tutti abbiamo il diritto di decidere chi siamo”.

All’epoca poche voci si alzavano in difesa degli outsider e dei fragili, la serie suscitò quindi scandalo palesando attraverso una sguardo mai banale o convenzionale dettagli e retroscena legati ad un’esistenza coraggiosamente vera, ma costretta ai margini. In queste immagini sensuali, provocanti, tristi, ma anche piene di vita, scopriamo luoghi nascosti alla vista e alla conoscenza collettiva. Nella produzione fotografica di Lisetta, volta a sfidare i perbenismi e distruggere i preconcetti, operai e persone queer si incontrano tragicamente uniti sotto la stessa bandiera dalle difficoltà economiche e sociali. La retorica di Carmi è pregna di rispetto e pudore, mostra la realtà senza esagerazioni o elementi grotteschi, perché la fotografia è per lei un mezzo e non un fine.

Non dobbiamo immaginare le operazioni documentaristiche di Lisetta Carmi come pure restituzioni, esse sono in bilico tra arte e documentario, in quanto narrano il reale tramite lo sguardo sensibile e profondo dell’artista, che con estrema sincerità ed empatia coglie il dolore e l’anima dei soggetti fotografati, comunicando con dignità le loro identità. Attraverso l’obiettivo della macchina fotografica, Lisetta trova la dimensione morale che esplora la condizione umana in tutte le sue forme scoprendone la bellezza. La magistrale abilità nel comprendere nel profondo le persone è stata la firma della sua fotografia, che non a caso è ricca di ritratti.

“Come nella musica, nelle mie foto c’è ritmo, il ritmo della musica che ho studiato per 35 anni. Non ho mai cercato dei soggetti […] mi sono venuti incontro, perché nel momento in cui la mia anima vibra insieme con il soggetto, con la persona che io vedo, allora io scatto”.

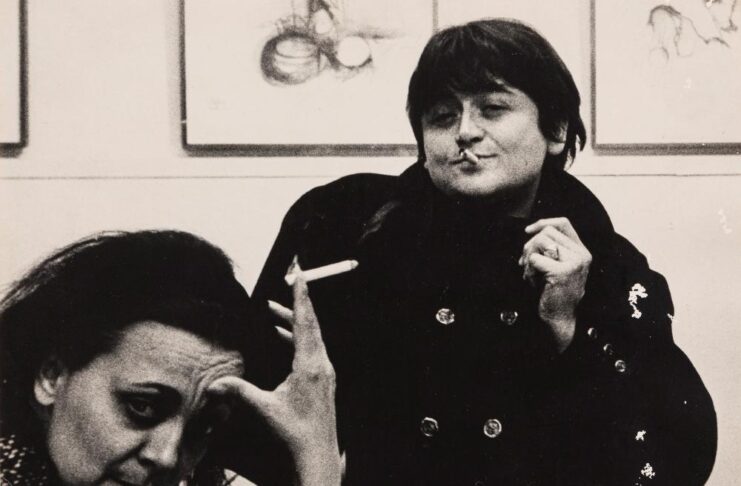

Nei suoi molti ritratti troviamo anche volti noti della cultura, sono diventati famosi i suoi scatti dello psicologo e filosofo Jacques Lacan, conosciuto a Roma durante un convegno, dell’amico Leonardo Sciascia, immortalato durante i soggiorni siciliani, o ancora di Lucio Fontana, colto nel momento della creazione. Tra i suoi ritratti i più noti annoveriamo quelli di Ezra Pound, il cosiddetto “poeta del male”, grande intellettuale e purtroppo indomito sostenitore delle teorie più agghiaccianti dell’estrema destra. Al tempo Pound viveva a Sant’Ambrogio di Zoagli, in Liguria, dove a seguito di un processo era stato dichiarato infermo di mente e isolato dalla società. Poche e veloci fotografie catturano lo scrittore, ormai ridotto ad un eremita, descrivendo perfettamente il suo distacco dalla società del dopoguerra. I due non si parlarono, bastarono le immagini, che come dichiarò Umberto Eco: “descrivono Pound più di ogni articolo dedicatogli”.

Fece scalpore la volontà della fotografa di ricercare e conoscere un avversario politico lontano dalla sua morale, simbolo dell’estrema destra, di tutto quello che non le apparteneva; probabilmente Lisetta Carmi fece questa scelta in onore della ricerca della verità e della curiosità che da sempre l’hanno contraddistinta.