Nell’articolo precedente abbiamo passato in rassegna alcune artiste che hanno rotto le regole dell’amore binario e anticipato molti temi della cultura queer. Non tutte le artiste, però, riescono a stare bene, fuori dal coro. C’è chi si nasconderà per tutta la vita, ingolfandosi di rimosso e soffrendone profondamente nel corpo e nell’anima.

Agnes Martin nasce nel 1912, a tutti gli effetti la generazione successiva rispetto a Brooks e a Barnes. Eppure con la propria omosessualità non verrà a patti mai. Questa ragazzona canadese, nuotatrice provetta che per un pelo non finisce alle Olimpiadi, sceglie l’arte in un momento in cui tutto è chiasso e colore. Quando va a New York e conosce Robert Rauschenberg, Jasper Johns e Barnett Newman, lei decide di fare il contrario e comincia a sparire nell’ombra e a parlare attraverso una tessitura di righe silenziose, ossessive, poetiche che diventeranno la sua cifra, per tutta la vita. Chilometri di tratti leggeri condotti a mano, a volte a colori lievi, altre volte solo segni scarni di grafite; tentativi disperati di dare un ordine al mondo, creati, distrutti e rifatti fino a quando non è soddisfatta, nella speranza di tacitare le ansie e i demoni che montano fino a spingere gli amici a farla ricoverare al Bellevue Hospital di New York. Dimessa, Martin si chiuderà in isolamento assoluto per sette anni, dal 1967 al 1974, per poi riprendere a dipingere le sue righe. Ci sono anche artiste che hanno combattuto per la libertà di essere ciò che si vuole pur non essendo omosessuali, ma nella consapevolezza che chi si metteva in prima linea per i diritti delle donne non poteva restare indifferente davanti alle necessità di tutti quelli che non si riconoscevano negli schemi rigidi del patriarcato.

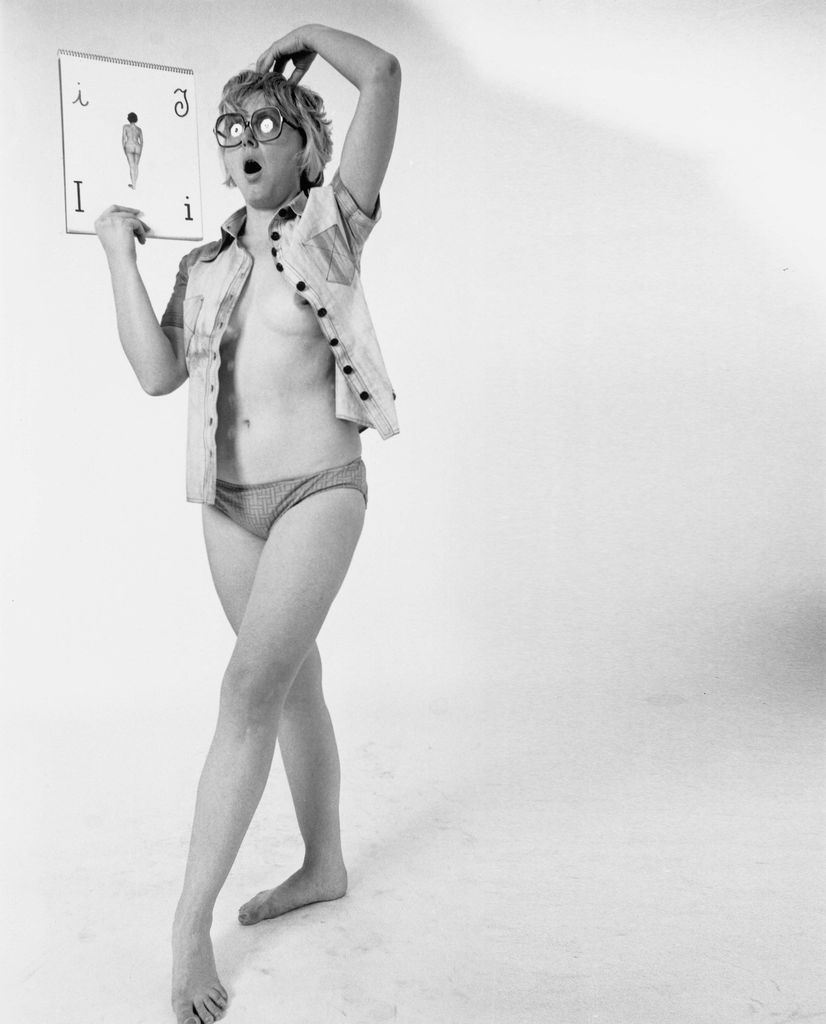

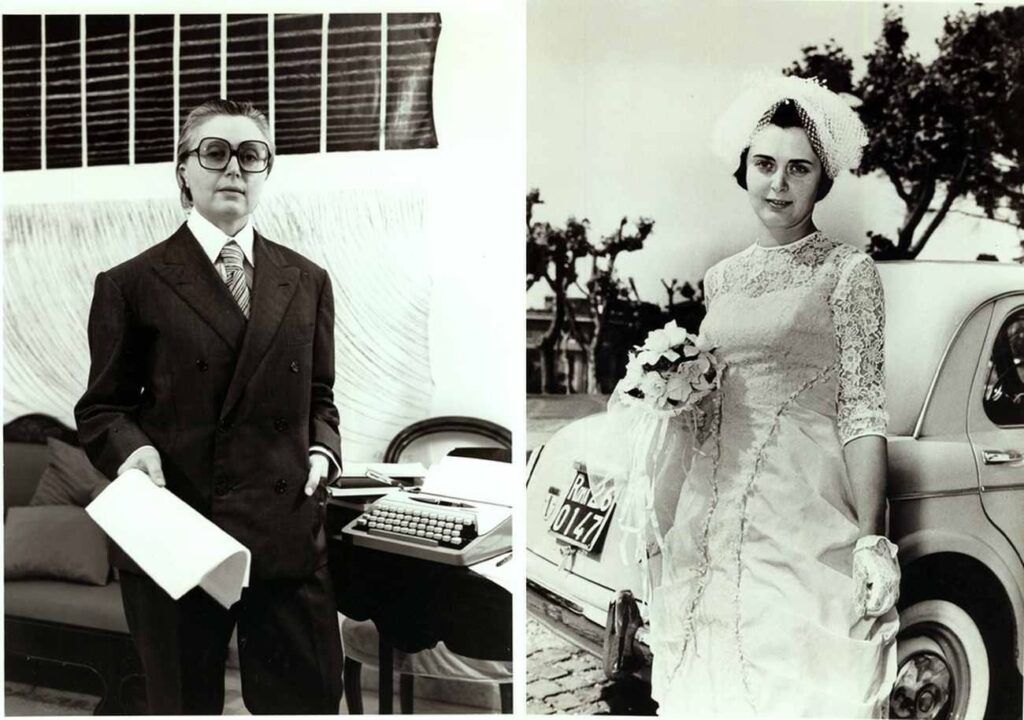

Tra queste, Tomaso Binga è una figura piuttosto interessante. Nasce Bianca Pucciarelli, fa l’insegnante e si sposa – felicemente – con un medico: Filiberto Menna. Ma l’arte ce l’ha nel sangue, un’arte che scaturisce dalle parole, dal loro senso, dall’attribuzione di significati che nei secoli – nei millenni – è stata decretata dagli uomini e nel modo in cui quei significati sono percepiti dalle donne. Con le parole gioca anche come poetessa (”Zitta tu! Non parlare!”, ripetono ossessivamente i versi di una sua composizione), ma le parole le piace soprattutto rigirarle, decontestualizzare, svuotarle di senso oppure farsi essa stessa lettera con il suo corpo nudo (Alfabetiere, 1976). Quello che ci interessa qui, però, è il senso del suo cambiare nome, farsi chiamare Tomaso (in omaggio a Marinetti con una “m” in meno) e mantenere questa provocazione per tutta la vita. Una scelta di libertà che nel 1977 culmina nella performance fotografica Oggi spose, dove Bianca convola a nozze con Tomaso.

Un matrimonio con se stessa/o che chiude un cerchio di autonomia e sancisce una presa di posizione netta contro tutte le imposizioni binarie.

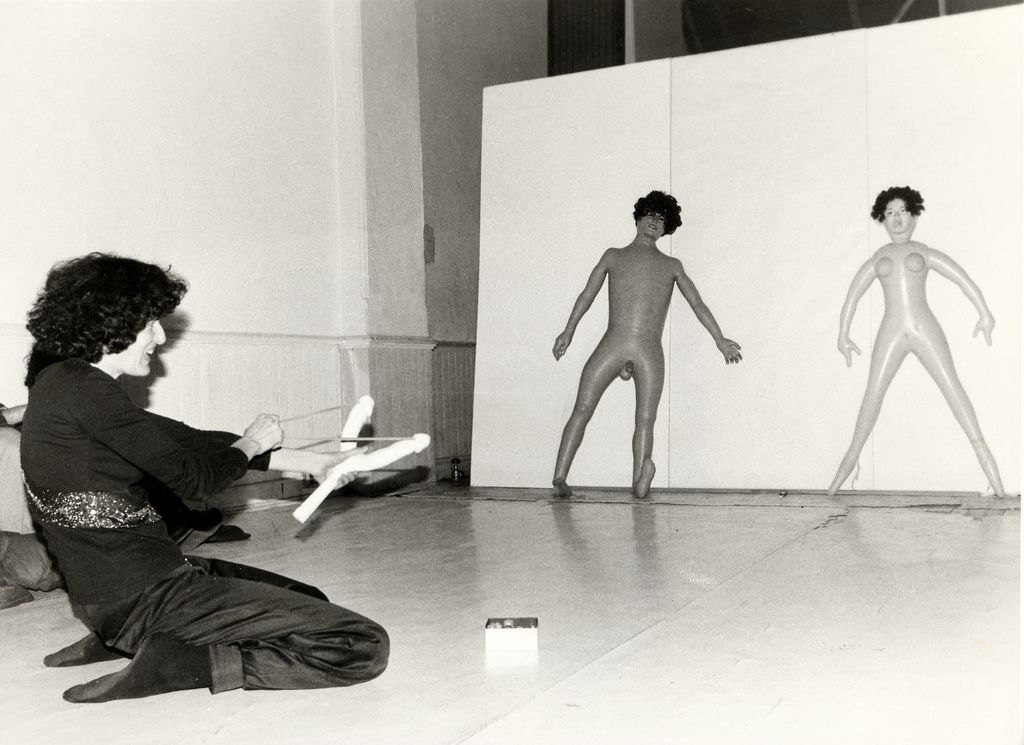

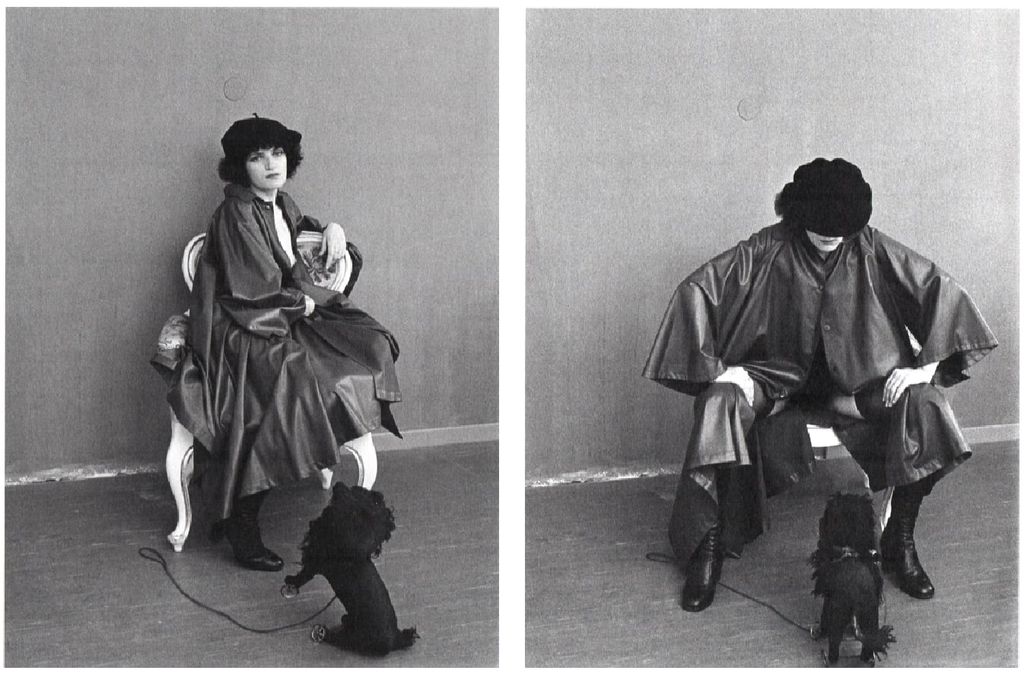

Anche l’austriaca Renate Bertlmann tocca il nervo scoperto dei ruoli, degli stereotipi di genere e delle aspettative sociali. Nel suo lavoro intessuto di rivendicazioni femministe (dalla Defloration in 14 stations, del 1977, sorta di Via Crucis dove la perdita della verginità assume le forme della lacerazione e dello strappo, alla cruda performance del 1980 Sling shot action, durante la quale lei abbatte con una fionda due bambole gonfiabili, una maschile e una femminile) spicca la serie fotografica René ou Renée, del 1977, dove l’artista si mette in posa sia come uomo che come donna, affidando la lettura di genere non all’abbigliamento, che resta identico, ma alla postura, come a dire che la nostra interpretazione della realtà è intossicata da schemi mentali rigidi e miopi.

La vera apripista tra le donne che hanno detto di no, però, non va cercata nei fulgidi anni Venti del XX secolo e nemmeno nella rabbia barricadera delle seconde avanguardie. Nasce infatti nel 1822, in Francia, e si porta addosso un nome che più che a una guerriera sembra adatto a un brand di profumeria: Rosa Bonheur.

Eppure Bonheur una guerriera lo sarà per tutta la vita, in barba ai benpensanti, al patriarcato e anche alla legge. Lo sapevate voi che in Francia indossare i pantaloni per una donna è stato un reato fino al febbraio del 2013? Già, la legge del 17 novembre 1800 (anzi, del 16 brumaio dell’anno IX, alla faccia della Rivoluzione) non era più applicata da anni, ma se non fosse arrivata la ministra Najat Vallaud-Belkacem, un poliziotto un po’ troppo zelante avrebbe potuto anche arrestare, che so, la Von der Leyen in visita ufficiale. Provate a immaginare che cosa significasse indossare i pantaloni nella prima metà dell’Ottocento. Ma Bonheur lo fa, anche se per farlo è costretta a chiedere ogni sei mesi l’autorizzazione alla Prefettura di Parigi. Non può certo usare le crinoline in uso all’epoca per andare nelle stalle a osservare i buoi e i cavalli che deve dipingere. Papà Raymond non avrebbe voluto che facesse l’artista, ma a un certo punto si deve rassegnare: non solo è troppo brava, ma ha una volontà di ferro. Lui cerca di spedirla al Louvre, a copiare i grandi maestri – come fanno le brave ragazze alla Morisot, per intenderci – ma lei si annoia presto e preferisce la campagna, la puzza di letame e i muscoli frementi dei cavalli da tiro. Li dipinge così bene che a 19 anni è al Salon e a 26 vince, del Salon, la medaglia d’oro. È riconosciuta, comincia ad essere autonoma economicamente (anzi: molto benestante). E si sente in diritto di fare esattamente ciò che vuole: non solo si veste da uomo per motivi professionali, ma parla di sé al maschile, si taglia i capelli corti e fuma sigari Avana. Del resto è una star. E a pieno merito.

I suoi buoi che sudano sotto la frusta in Aratura a Nevers, del 1849, mescolano la verità assoluta di Courbet a una luce limpidissima, fotografica, e in più rivelano uno sguardo empatico verso la natura e gli animali (gli occhi strabuzzati dalla fatica) di cui pochi altri sono capaci.

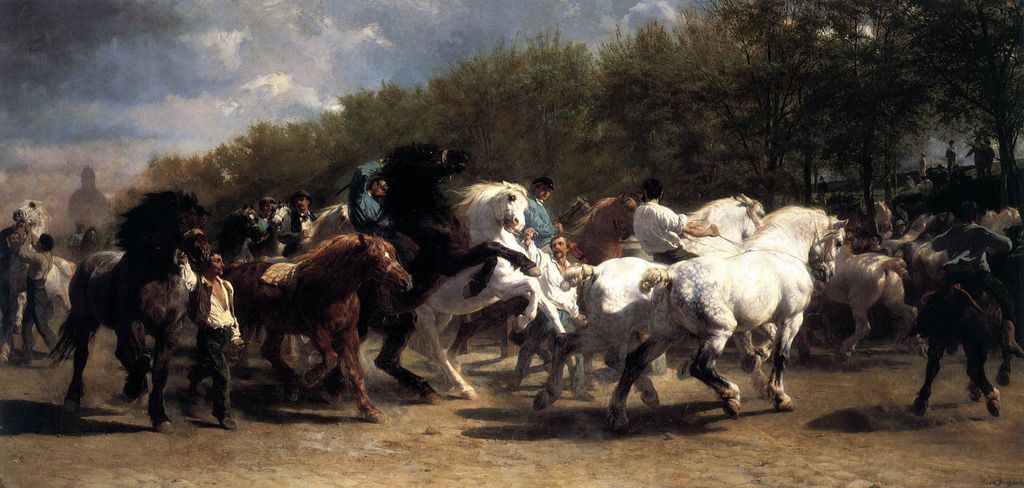

E il suo Mercato dei cavalli del 1852 piace così tanto (una sua fan è la regina Vittoria) da spingere Bonheur a riprendere il soggetto più volte. Sono dipinti immensi, imponenti, dove i corpi degli animali dominano lo spazio potenti e dinamici.

Nel 1860, a trentotto anni, Bonheur è talmente ricca da potersi permettere di acquistare il castello di By, a Thomery, poco lontano dalla foresta di Fontainebleau, e lì costruire il suo nido d’amore con la compagna Nathalie Micas e il suo zoo personale: cervi, cavalli, ma anche animali feroci come orsi e leoni che lei non si stanca mai di osservare e di ritrarre. E se è anche una cacciatrice (la sensibilità allora era diversa), Bonheur lo farà sempre con rispetto e anche con lo scopo di sezionare gli animali e di studiarli per la sua pittura.

Circondata da un salotto sopraffino di intellettuali (a By si incontrano regolarmente ospiti del calibro di Gustave Flaubert, Victor Hugo e Georges Bizet), Bonheur diventa amica del colonnello William Cody (più conosciuto come Buffalo Bill) non appena questi mette piede in Francia, e i suoi dipinti di nativi americani a cavallo scandagliano con sensibilità unica il rapporto speciale tra uomo e animale. Travolta dall’oblio perché donna e perché pittrice accademica in un momento in cui cominciava e esplodere l’impressionismo, Bonheur è una riscoperta relativamente recente e oggi i suoi dipinti si rivelano in tutta la loro capacità di emozionare, come le più audaci fotografie wildlife.