Negli ultimi anni l’ecosistema artistico ha visto emergere sempre più una nuova figura antropomorfa dotata di smartphone, una specie di personaggio che, più che essere critico o storico dell’arte, somiglia a un influencer che trasforma la comunicazione artistica in una vetrina di lusso, privilegi e piccole sponsorizzazioni. Questo personaggio ci tiene a mostrarsi compulsivamente alle prese con cene eleganti, inviti esclusivi a vernissage, pubblicità per sponsor di vario genere, utilizzando l’arte come uno strumento di mero presenzialismo, piuttosto che come valore culturale.

Ma l’arte non meriterebbe di essere esplorata e comunicata con un minimo di profondità e conoscenza? È una richiesta troppo pretenziosa quella di sfogliare un buon libro di storia e critica dell’arte, per scoprirne e comprenderne il significato, prima di prendere il telefono in mano e pubblicare una story?

Un aspetto particolarmente preoccupante di questo fenomeno è il moltiplicarsi di individui che si spacciano per divulgatori nel campo dell’arte, ma che in realtà dimostrano una scarsa preparazione e una conoscenza superficiale del tema. Queste figure, spesso prive di titoli di studio (fosse quello il problema…) o di esperienze significative nel settore, si lasciano andare ad affermazioni audaci e superficiali, trasformando concetti complessi in slogan che creano sì engagement, ma che ai fatti sono privi di sostanza.

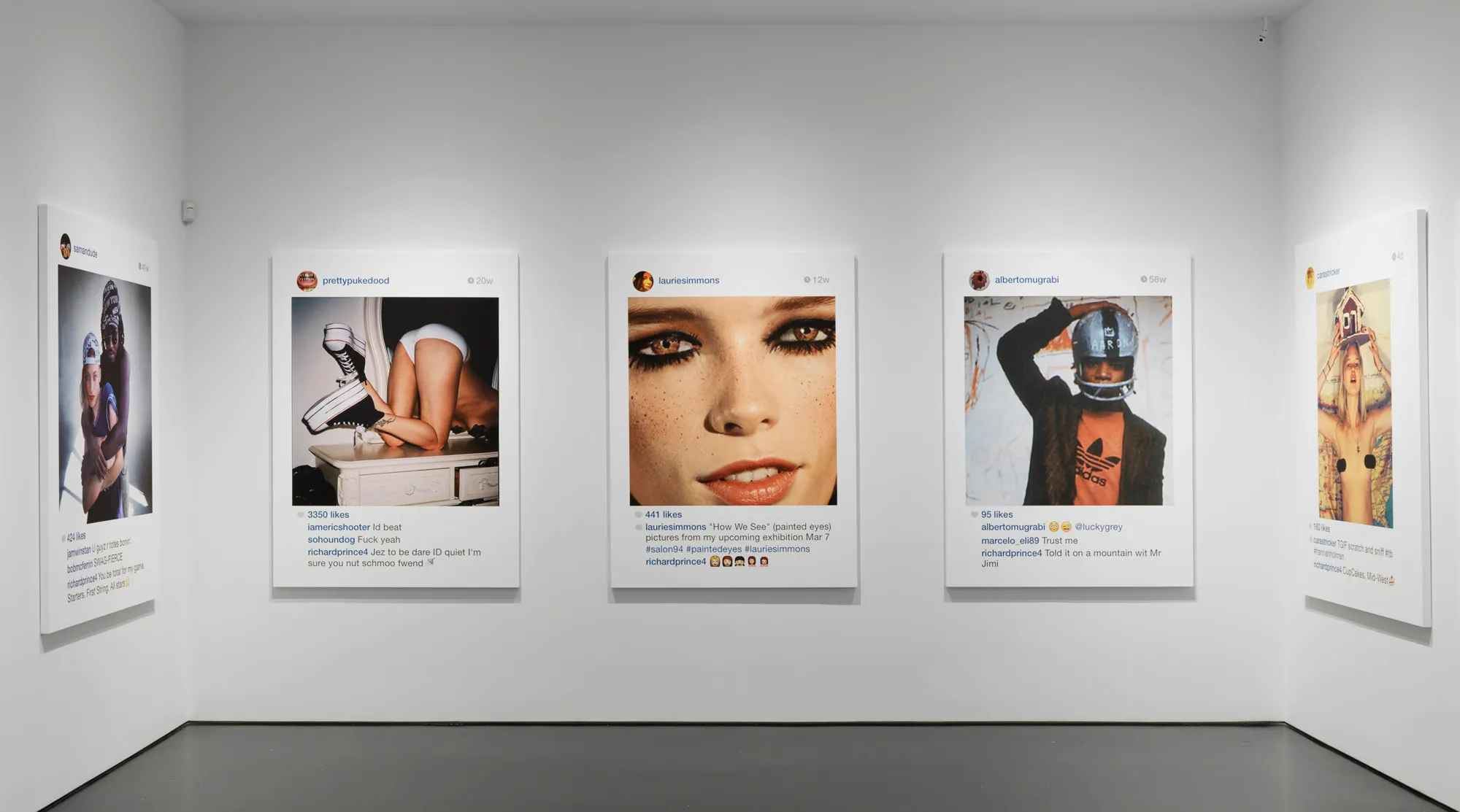

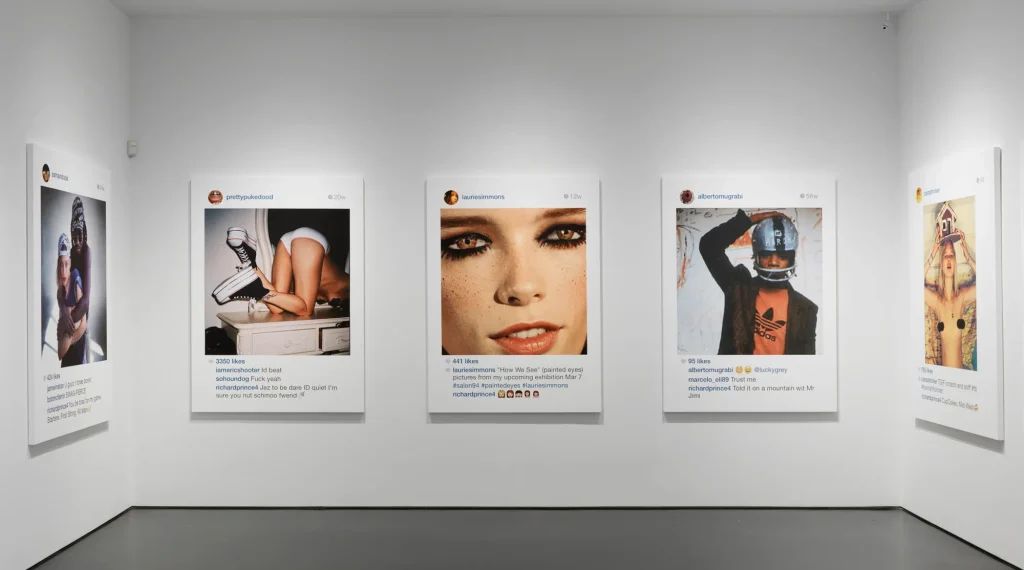

La loro apparente sicurezza nel comunicare l’arte può tratte in inganno il pubblico – specialmente quello un po’ più in là con gli anni che non è nativo digitale – che li percepisce come esotica novità o esperti, semplicemente perché sono abili comunicatori e sanno bene come si fa a catturare l’attenzione dello spettatore. Questo approccio, oltre a minare la già traballante credibilità della divulgazione artistica, finisce per impoverire ulteriormente il dibattito culturale, riducendo il genere artistico a prodotto di consumo, da condividere e commentare con l’emoticon del cuoricino, piuttosto che a un’esperienza da leggere e comprendere.

È fondamentale, quindi, distinguere tra chi comunica con passione e competenza e chi sfrutta la superficie per ottenere visibilità, perché la qualità della nostra esperienza artistica dipende anche dalla solidità delle voci che decidiamo di ascoltare. Detto questo, è davvero giusto dare la tutta la colpa agli influencer per la loro superficialità? In fondo, a pensarci bene, hanno anche ragione loro: vivono in un contesto che premia proprio quella rapidità e immediatezza che la contemporaneità richiede, quindi nel loro habitat naturale ci sguazzano con piacere. Non è realistico aspettarsi che le principali piattaforme social, con i loro video brevi, i caratteri limitati e le storie che spariscono dopo 24 ore, possano ospitare approfondimenti particolarmente complessi.

È la natura stessa del medium che richiede contenuti leggeri, immediati e visivamente accattivanti. Chi esce da questo schema non va da nessuna parte e viene risucchiato nel nulla cosmico. Il gioco funziona così, piaccia o meno. Il problema allora non è tanto quello degli influencer che dominano la scena social, quanto quello delle istituzioni che li chiamano; dominiamo a loro perché scelgono di affidarsi a questi intrattenitori per comunicare l’arte.

Un esempio emblematico è stato il caso della collaborazione tra Chiara Ferragni e gli Uffizi, nel 2020, che scatenò un acceso dibattito: da una parte c’era chi lodava l’iniziativa per aver portato l’attenzione del pubblico più giovane e generalista su un’istituzione culturale, con conseguente impennata di visite al museo fiorentino. Dall’altra c’era chi gridava allo scandalo, ritenendo che la presenza di una influencer della moda non avesse alcun posto in un museo e che finisse per trasformare l’arte in un prodotto da consumare e buttare via. Non è compito di questo articolo sentenziare chi avesse ragione o torto, ma certamente quel precedente generò una discussione che oggi è più attuale che mai.

È chiaro che i musei, come molte altre realtà culturali, hanno la necessità di rimanere rilevanti in un mondo in cui la visibilità passa obbligatoriamente per i social. Gli influencer in questo contesto sono i mercanti che battono cassa: vuoi che qualcuno ti veda? Devi passare da me. Non vi è dubbio che con le loro abilità comunicative possano effettivamente contribuire a far entrare nei musei persone che, diversamente, non ci metterebbero mai piede. Questo non dovrebbe essere visto come un problema: del resto sarebbe anche l’ora di abbandonare quell’idea snobista che vede il luogo d’arte come un tempio sacro, accessibile solo a pochi eletti.

Davvero basta con questa storia perché è diventata insopportabile. Il vero problema si materializza quando a questi influencer viene chiesto di fare ciò che non compete loro: agire come critici d’arte. Se è positivo che la cultura sia comunicata anche attraverso canali più popolari, non possiamo permettere che il ruolo del critico venga delegato a chi non ha né le competenze né l’interesse a trattare l’arte come si deve. Cerchiamo di trovare un equilibrio: d’accordo accogliere questi nuovi comunicatori per ampliare il pubblico, ma non confondiamo l’intrattenimento con l’analisi critica. Lasciamo che gli influencer facciano ciò che sanno fare meglio: attirare l’attenzione, vendere i loro prodotti, apparire, fare le sponsorizzate per il brand di turno, ma permettiamo ai veri esperti di continuare a fornire il contesto e la profondità di cui l’arte ha bisogno.

Ecco ora viene il turno dei veri esperti: perché in Italia sono così pochi i critici d’arte capaci di incuriosire e intrattenere? La figura del critico tradizionale tende a portarsi dietro un’aura di pesantezza, elitarismo e noia. Troppo spesso appare distante, avvolto da un linguaggio troppo complesso e da una rigidità che finisce per escludere, piuttosto che coinvolgere. Uno che va a sentire un dibattito culturale o la presentazione di una mostra vuole sentirsi intrattenuto e incuriosito, non essere trattato come uno scemo che non capisce niente.

Se oggi il settore dell’arte si è trasformato in un terreno fertile per personaggi discutibili e superficiali, la colpa è anche della vecchia guardia della critica d’arte, che è rimasta immobile nella propria autoreferenzialità classista, incapace di evolversi. Eppure, un buon critico dovrebbe avere come compito principale quello di saper leggere e interpretare i temi complessi e profondi del contemporaneo e, perché no?, potrebbe considerare di farlo in maniera più semplice, lineare, meno pesante. È proprio qui che si manifesta il bisogno di un aggiornamento, di un serio rinnovamento della critica d’arte che non significhi per forza ridursi a fenomeno da baraccone interessato solo ad apparire sui social, ma che permetta di raccontare l’arte con passione, accessibilità e leggerezza.

Quindi, piuttosto che guardare con diffidenza soltanto chi si muove sui social, bisogna anche chiedersi come migliorare il modo in cui l’arte viene comunicata dalle voci più autorevoli. Bisogna sforzarsi di rendere l’arte più accessibile, senza banalizzarla. Il linguaggio complesso e l’approccio infeltrito hanno sicuramente creato una spaccatura tra arte e pubblico, fino al punto che per i musei e per gli organizzatori di eventi culturali a volte diventa più vantaggioso chiamare un influencer al posto di un critico.

Il problema è che l’influencer ti posta le stories con l’aperitivo e il dj set, ma poi di dice che è alla mostra di Bansky invece che di Banksy o ti pronuncia il nome di Uglo Mulas alla francese (è successo davvero, una volta l’ho sentito chiamare Hugo Mulás). Fanno i numeri, fanno engagement, ma restano nella loro superficialità perché in fin dei conti sono quello che sono, mentre il critico tradizionale ha le competenze ma rischia di annoiare o, peggio ancora, di far sentire il pubblico inadeguato e a disagio.

È una sconfitta, da un certo punto di vista, ma anche un segnale chiaro: il mondo dell’arte ha bisogno di comunicatori che sappiano mantenere l’attenzione, senza sacrificare il contenuto. Se l’arte continua a essere raccontata in modo pedante, distante e incomprensibile, non c’è da stupirsi che il pubblico finisca per stufarsi e che preferisca guardare a chi sa usare ironia e leggerezza, anche a costo di perdere il valore culturale. È necessario ripensare il ruolo del critico d’arte, aggiornare le sue modalità di comunicazione e renderlo una figura capace di attrarre, senza per forza scadere nel bieco show dei #supplied e degli #adv. Quindi, in chiusura, un appello a giovani critici d’arte, neolaureati in Storia dell’Arte e Beni Culturali: si presenta un’opportunità, fatevi sotto!