Oggi parliamo di un filosofo meno noto ma estremamente importante nel dibattito tra arte, estetica e autorialità, cosa penserebbe oggi dell’arte generativa?

Il padre dell’estetica

Alexander Gottfried Baumgarten (1714-1762), filosofo tedesco formatosi nell’ambiente dell’illuminismo razionalista, compì un passo rivoluzionario nella storia della filosofia: coniò il termine “estetica” (aesthetica) e ne fece una disciplina filosofica autonoma. Prima di lui, la riflessione sul bello e sull’arte era frammentaria, contenuta sotto altre branche della filosofia o relegata a un ruolo marginale.

Formatosi alla scuola di Christian Wolff, colui a cui dobbiamo il termine “ontologia” per capirci, e immerso nella tradizione leibniziana, Baumgarten riuscì a compiere un’operazione teoretica di grande portata. Nel contesto filosofico del tempo, dominato dal razionalismo che privilegiava la conoscenza intellettuale chiara e distinta, egli rivendicò la dignità e l’autonomia della conoscenza sensibile (cognitio sensitiva). Con la sua opera principale, Aesthetica (1750-1758), Baumgarten definì l’estetica come “scienza della conoscenza sensibile”, parallela ma distinta dalla logica, che si occupava della conoscenza razionale.

L’innovazione di Baumgarten non fu semplicemente terminologica. Egli intuì che la conoscenza sensibile, lungi dall’essere una forma imperfetta o confusa di conoscenza intellettuale (come sostenevano Leibniz e Wolff), possedeva una propria perfezione e completezza. Nella tradizione razionalista, l’esperienza estetica era considerata inferiore alla conoscenza logico-razionale, una scala imperfetta verso l’intelletto. Baumgarten rovesciò questa prospettiva.

Nel suo sistema filosofico, la bellezza viene definita come “perfezione della conoscenza sensibile” (perfectio cognitionis sensitivae). L’esperienza estetica non è quindi un gradino inferiore sulla scala della conoscenza, ma una modalità conoscitiva con una propria specificità e perfezione. Con questa mossa teoretica, Baumgarten legittimò lo studio filosofico dell’arte e dell’esperienza estetica, aprendo la strada a sviluppi fondamentali nella filosofia successiva, particolarmente evidenti in Kant e nell’idealismo tedesco.

Originalità e tradizione: una concezione pre-romantica

Tuttavia, per comprendere adeguatamente il pensiero di Baumgarten, è essenziale collocarlo nel suo contesto storico-filosofico, antecedente alla rivoluzione romantica (il Romanticismo enfatizza l’importanza dell’individuo, della soggettività, delle emozioni). Nel XVIII secolo, l’idea di originalità artistica differiva sostanzialmente dalla concezione che abbiamo oggi, fortemente influenzata dal romanticismo e dalle avanguardie novecentesche.

Baumgarten operava in un ambiente culturale in cui l’eccellenza artistica non consisteva primariamente nella creazione di opere totalmente inedite, ma piuttosto in un dialogo creativo con la tradizione. L’artista era considerato virtuoso non tanto per la sua originalità assoluta, quanto per la sua capacità di reinterpretare e perfezionare modelli esemplari, particolarmente quelli classici.

Nella prospettiva baumgarteniana, la creazione artistica si articola attraverso un equilibrio tra due facoltà: l’ingenium (il talento naturale, l’ispirazione, la creatività individuale) e il iudicium (il giudizio raffinato, la conoscenza delle regole, la padronanza tecnica). L’arte eccellente emerge dalla tensione produttiva tra questi due poli, non dalla semplice espressione spontanea del genio individuale.

Questa concezione si riflette nella sua visione dell’imitazione (imitatio), che non è mera riproduzione passiva, ma rielaborazione creativa. L’artista studia i modelli esemplari, ne assimila i principi formali e li applica in modo personale. L’originalità, in questo contesto, non è rottura radicale con la tradizione, ma innovazione all’interno di un continuum storico-culturale.

Oggi noi siamo molto, molto distanti da tutto ciò, oggi l’artista arriva ad essere radicalmente concettuale, fino ad attaccare un frutto alla parete.

Cosa direbbe Baumgarten sull’arte creata dall’intelligenza artificiale

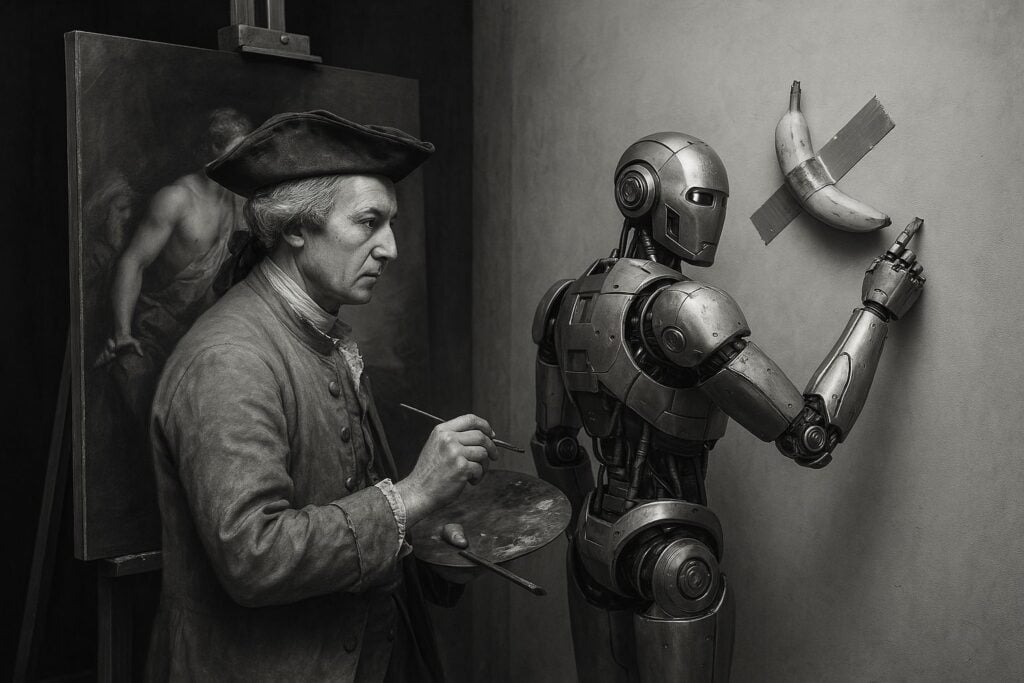

Se trasportiamo il pensiero di Baumgarten nel dibattito contemporaneo sull’arte creata dall’intelligenza artificiale, possiamo intuire una prospettiva filosofica sorprendentemente attuale e illuminante.

Baumgarten probabilmente considererebbe i sistemi di AI generativa come strumenti che incarnano, in forma tecnologica, il principio dell’imitatio creativa che ha sempre caratterizzato l’arte umana. Questi sistemi, addestrati su vasti corpus di opere create dall’uomo, rappresentano una forma estesa e potenziata di quel dialogo con la tradizione che Baumgarten riteneva essenziale per la creazione artistica. L’algoritmo assimila patterns, stili e forme da opere precedenti e li ricombina secondo nuove direzioni, proprio come l’artista umano studia i maestri per sviluppare il proprio linguaggio espressivo.

Nella prospettiva baumgarteniana, l’elemento cruciale non sarebbe l’origine meccanica o umana dell’opera, ma la sua capacità di realizzare quella “perfezione della conoscenza sensibile” che costituisce il bello. Se un’opera generata da AI produce nell’osservatore un’autentica esperienza estetica, illuminando la sensibilità e arricchendo la percezione, essa realizza l’obiettivo fondamentale dell’arte secondo Baumgarten.

Il filosofo tedesco, lontano dall’ossessione contemporanea per l’autenticità e l’originalità assoluta, valuterebbe l’arte generativa in base alla sua efficacia estetica, non in base al suo processo di creazione. La questione centrale non sarebbe “è stata creata da una mente umana?”, ma “perfeziona la nostra conoscenza sensibile?“

Particolarmente interessante sarebbe la sua analisi del rapporto tra aspetti razionali e sensibili nell’arte generativa. Baumgarten, che cercò di stabilire un equilibrio tra ragione e sensibilità, potrebbe vedere nei sistemi di AI un affascinante punto d’incontro: da un lato, essi incarnano la massima razionalità algoritmica; dall’altro, mirano a produrre esperienze sensoriali significative. L’arte generativa potrebbe tendere così ad una sintesi inedita tra i domini della logica e dell’estetica che Baumgarten aveva teorizzato come paralleli ma distinti.

Il filosofo probabilmente riconoscerebbe anche la natura collaborativa dell’arte generativa, dove l’algoritmo opera in tandem con l’intenzionalità umana espressa attraverso prompt e selezioni. Questa collaborazione rispecchia quel dialogo tra ingenium e iudicium che per Baumgarten caratterizzava la creazione artistica eccellente.

Imprevedibile conclusione

Alexander Gottfried Baumgarten, con la sua rivoluzionaria concezione dell’estetica come scienza autonoma della conoscenza sensibile, offre strumenti concettuali sorprendentemente adeguati per interpretare fenomeni artistici contemporanei come l’arte generativa AI.

La sua visione pre-romantica dell’originalità artistica, basata sul dialogo creativo con la tradizione piuttosto che sulla rottura radicale, permette di comprendere l’arte generativa non come un’anomalia storica, ma come un’evoluzione tecnologica di processi artistici fondamentali: l’apprendimento dai modelli precedenti, la ricombinazione creativa di elementi tradizionali, la tensione produttiva tra regole ed espressione.

Più profondamente, l’insistenza di Baumgarten sulla specificità e sul valore della conoscenza sensibile ci invita a valutare l’arte generativa non in base all’origine del suo processo creativo, ma in base alla qualità dell’esperienza estetica che produce. Se un’opera generata algoritmicamente arricchisce e perfeziona la nostra percezione sensibile, essa realizza, nella prospettiva baumgarteniana, l’essenza stessa dell’arte.

In un’epoca in cui la tecnologia sfida continuamente le nostre categorizzazioni tradizionali, il pensiero pioneristico di Baumgarten ci ricorda che l’essenza dell’esperienza estetica risiede nell’incontro tra l’opera e la sensibilità umana, indipendentemente dai mezzi attraverso cui quell’opera è stata generata.

Opere primarie di Baumgarten

- Baumgarten, A.G. (1735/1954). Meditationes philosophicae de nonnullis ad poema pertinentibus. Trad. it. Riflessioni sulla poesia. Palermo: Aesthetica edizioni.

- Baumgarten, A.G. (1750-1758/2000). Aesthetica. Trad. it. L’Estetica. Palermo: Aesthetica edizioni.

- Baumgarten, A.G. (1739/1963). Metaphysica. Hildesheim: Georg Olms.

Studi critici su Baumgarten e l’estetica - Buchenau, S. (2013). The Founding of Aesthetics in the German Enlightenment: The Art of Invention and the Invention of Art. Cambridge: Cambridge University Press.

- Tedesco, S. (2008). L’estetica di Baumgarten. Palermo: Centro Internazionale Studi di Estetica.

- Guyer, P. (2014). A History of Modern Aesthetics. Cambridge: Cambridge University Press.

Estetica e arte digitale/generativa - Zeki, S. (1999). Inner Vision: An Exploration of Art and the Brain. Oxford: Oxford University Press.

- Bourriaud, N. (2002). Relational Aesthetics. Dijon: Les Presses du Réel.

- Boden, M.A. & Edmonds, E.A. (2019). From Fingers to Digits: An Artificial Aesthetic. Cambridge, MA: MIT Press.

- Poltronieri, F.A. & Hérubel, J. (2017). Digital Art, Aesthetic Creation: The Birth of a Medium. London: Routledge.

Intelligenza artificiale ed estetica - Hertzmann, A. (2018). “Can Computers Create Art?” Arts 7(2), 18.

- Miller, A.I. (2019). The Artist in the Machine: The World of AI-Powered Creativity. Cambridge, MA: MIT Press.

- Crawford, K. & Joler, V. (2018). Anatomy of an AI System. AI Now Institute and Share Lab.

- du Sautoy, M. (2019). The Creativity Code: Art and Innovation in the Age of AI. Cambridge, MA: Harvard University Press.

- Manovich, L. (2020). Cultural Analytics. Cambridge, MA: MIT Press.

Podcast

Ferretti, E. (Host). (2025, 16 marzo). Baumgarten e la creazione dell’estetica [Episodio podcast]. Spotify: https://open.spotify.com/episode/7LociyXKTaNC6I401l3Joh?si=e391e57600594042