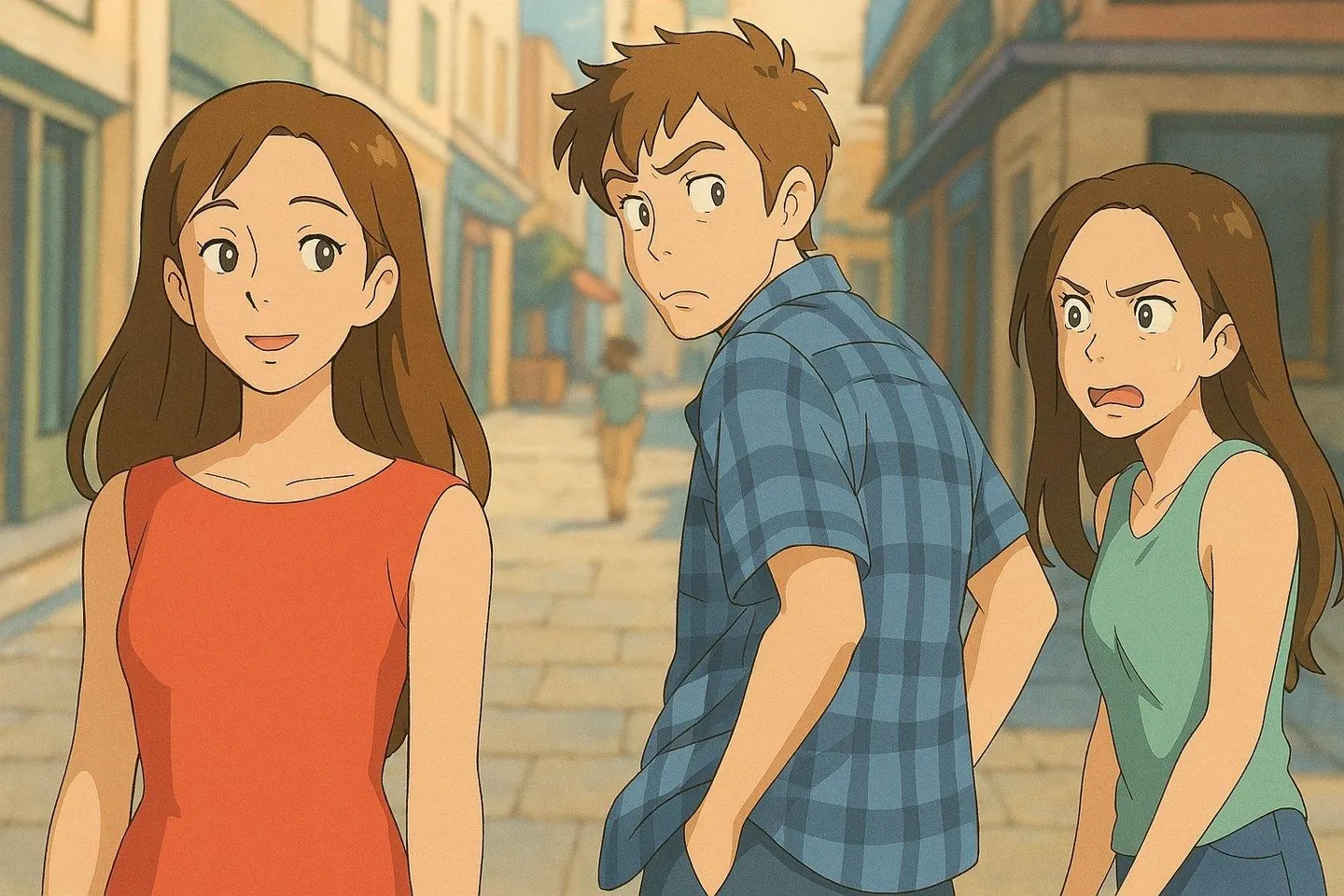

All’inizio è una carezza, poi una valanga. Una scena familiare, il cane sul divano, il tramonto fuori dal finestrino, uno sguardo rivolto all’obiettivo: basta un clic e tutto si trasforma in un piccolo capolavoro, una vignetta poetica sospesa tra l’innocenza e la malinconia. La febbre da filtro Miyazaki-Studio Ghibli è scoppiata come tutte le cose che contano oggi: in silenzio, da un giorno all’altro, e adesso è ovunque.

Su TikTok, Instagram, X: la realtà che conosciamo viene trasfigurata, avvolta in quei toni pastello e quelle linee morbide che ricordano Totoro, Chihiro, i mille mondi sognanti dello Studio Ghibli. Ma la vera notizia è un’altra: non è Ghibli. È un algoritmo, ed è arrivato per ricordarci che la creatività, o quello che ne rimane, è già un affare automatico. Il filtro nasce dentro OpenAI, il laboratorio dei nuovi dei, con il lancio di GPT-4o: un aggiornamento tecnico come tanti, ma che ha il sapore di una breccia emotiva.

Da lì in poi, la valanga: migliaia di utenti si mettono a giocare con il proprio volto, con le immagini dei figli, dei gatti, delle città. E non si tratta solo di un trend visivo: è una forma di nostalgia sintetica, un tentativo disperato di rendere il presente più bello di quanto sia. Il mondo attorno brucia, ma sullo schermo tutto sembra leggero, dolce, vagamente incantato. Come una pausa immaginaria da una realtà che non ci rappresenta più. Funziona così: si carica una foto, si seleziona il filtro Ghibli – lo trovi ovunque, da CapCut a decine di app nate all’improvviso – e il gioco è fatto.

Snoop Dogg drawn in Studio Ghibli style.

— Massimo (@Rainmaker1973) March 21, 2025

[🎞️ Robert Bradshaw / Cursed AI] pic.twitter.com/ej8NKP0tZc

Le facce si arrotondano, gli occhi diventano lucidi, le linee architettoniche si fanno onde. Si perde la tridimensionalità per acquisire qualcosa di più profondo: la sensazione che il mondo, forse, può ancora essere gentile. Eppure, dietro l’incanto, cova la domanda. A chi appartiene tutto questo? È davvero uno stile o solo la sua imitazione algoritmica? Miyazaki, il maestro in carne e ossa, ha sempre detestato l’idea che la macchina potesse sostituire la mano. L’animazione, per lui, è artigianato e sudore. È intuizione, lentezza, fallibilità. Quando anni fa vide un prototipo di AI che simulava un movimento umano, lo definì “un insulto alla vita”. Immaginate cosa direbbe oggi, vedendo la sua estetica – così intimamente legata alla sua storia, al suo Giappone, alle sue rughe – trasformata in un preset gratuito.

Non a caso, tra le voci critiche si è alzata quella di Zelda Williams, figlia di Robin, che ha ricordato come l’arte abbia bisogno di tempo, di ferite, non di generatori precompilati. Ma nel frattempo il filtro gira, come girano tutte le illusioni ben costruite. È democratica, questa nuova estetica? Forse sì. Permette a chiunque di accedere a un linguaggio visivo che prima sembrava irraggiungibile.

Ma a quale prezzo? Le immagini si somigliano tutte, i volti si uniformano, le emozioni vengono preconfezionate. Non si tratta più di esprimere qualcosa, ma di scegliere lo stile in cui quel qualcosa verrà espresso. La personalità si riduce a una palette, la memoria diventa un’animazione. E mentre ci commuoviamo di fronte alla nostra gatta in versione Spirited Away, forse non ci accorgiamo che non stiamo più raccontando la nostra storia, ma quella che l’algoritmo ha deciso per noi.

It's been 24 hours since OpenAI unexpectedly shook the AI image world with 4o image generation.

— Barsee 🐶 (@heyBarsee) March 26, 2025

Here are the 14 most mindblowing examples so far (100% AI-generated):

1. Studio ghibli style memespic.twitter.com/E38mBnPnQh

Eppure, è impossibile non cedere. Anche i più scettici, prima o poi, si lasciano prendere. Il filtro ha quella qualità ipnotica da sogno a occhi aperti, che ti riporta indietro all’infanzia ma con la lucidità dell’adulto. Un’estetica dell’evasione, certo, ma anche del desiderio: di un mondo più semplice, più empatico, più buono. È qui che la AI mostra il suo lato più inquietante: riesce a simulare il sentimento senza provarlo. Ma se per noi, che lo guardiamo, quel sentimento è reale, allora chi siamo diventati? Umani che cercano conferme visive dentro una macchina? E in fondo, cosa è la creatività (anche quella umana) se non la sintesi e la rielaborazione di dati (esperienziali o virtuali)?

My happy place pic.twitter.com/VgBq38Y4ix

— Mike Tyson (@MikeTyson) March 26, 2025

In fondo, il filtro Miyazaki non è che l’ultima tappa di una corsa iniziata da tempo: quella che ci ha portato a usare i social per rifarci una vita estetica, per editare non solo le immagini ma le emozioni stesse. Oggi quella vita ha i contorni di Mononoke e la luce calda di Howl, ma domani potrebbe averne altri. Il punto è che il filtro funziona perché ci restituisce un senso: anche se falso, anche se generato.

Ed è lì che bisogna stare attenti. Il rischio non è che l’AI rubi il lavoro agli artisti, ma che ci rubi il bisogno stesso dell’arte. Se tutto può essere bello in automatico, cosa resta da dire? Eppure, come sempre, la risposta non è nei divieti. Il filtro Miyazaki non va bandito, va guardato con occhi aperti. È un sintomo, non una cura. Ci mostra la nostra fame di bellezza, ma anche la nostra pigrizia nel costruirla. Ci dice che vogliamo sognare, ma che spesso non abbiamo il coraggio di farlo senza una guida. Forse allora, la vera sfida non è tornare indietro, ma andare avanti sapendo distinguere. Sapendo che un filtro non è un film. Che una suggestione non è un’opera. Che Miyazaki, quello vero, ci ha insegnato ad avere paura ma anche ad attraversarla. E nessuna AI, per quanto precisa, potrà mai insegnarci a farlo davvero.