Si intitola Notturno italiano ed è curata da Elena Pontiggia la collettiva in corso alla galleria Giovanni Bonelli di Milano. Il progetto iniziale di questa esposizione si focalizzava su tre artisti, legati da profonda amicizia e reciproca stima: Salvo, pseudonimo di Salvatore Mangione (Leonforte, 1947 – Torino, 2015), Tino Stefanoni (Lecco, 1937 – 2017) e Aldo Damioli (Milano, 1952), che già in passato si erano incontrati per Paesaggio italiano, la versione diurna della loro ricerca.

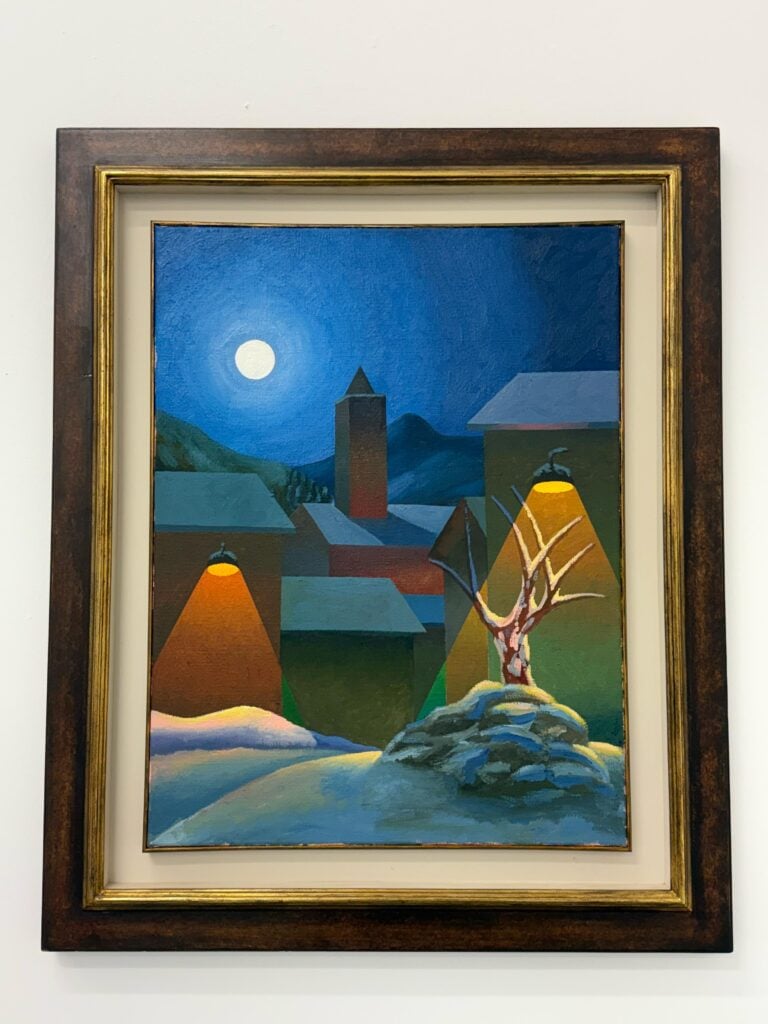

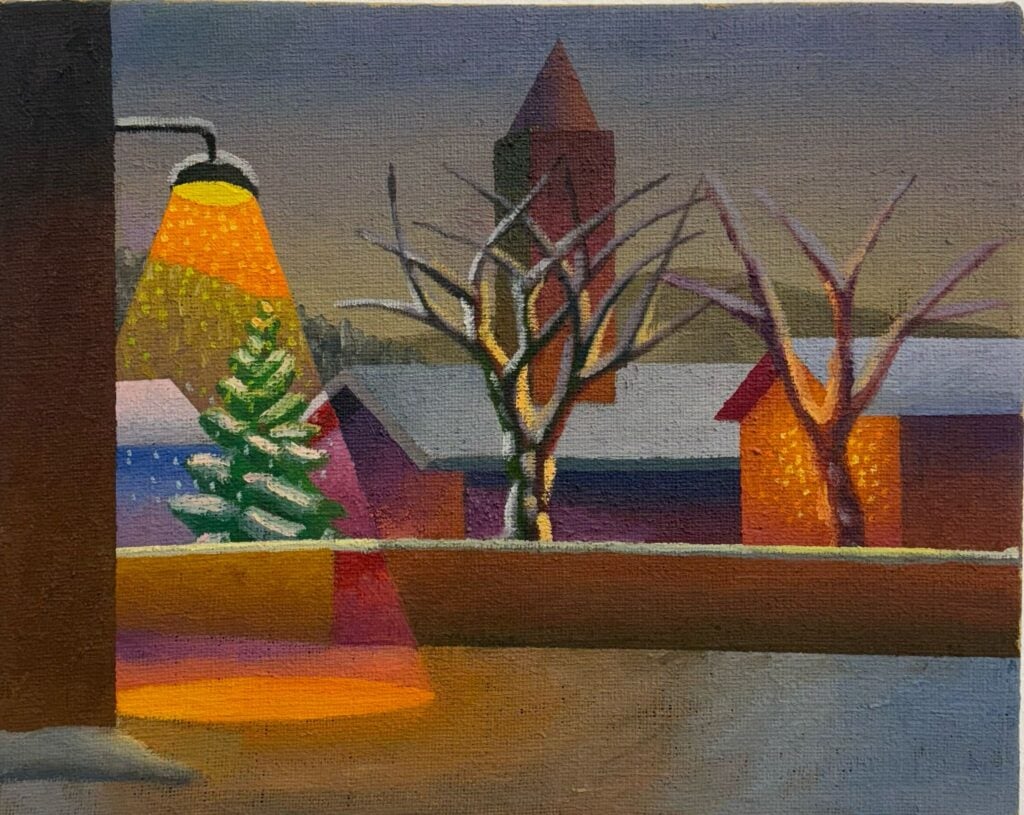

Il primo, oggi uno dei nomi più amati della pittura italiana, che negli ultimi anni ha conosciuto un rilancio impressionante sul mercato, si concentra sui meriggi mediterranei, le rovine antiche, il mare e la vegetazione, con l’assenza dell’essere umano, ma non delle tracce della sua storia e del suo operato (Dicembre, 2014). Il tutto stilizzato, essenziale; è una figurazione semplice, immediata, pulita e coloratissima, dove la geometria la fa da padrone, alla ricerca della luce perfetta con tecniche e tematiche classiche.

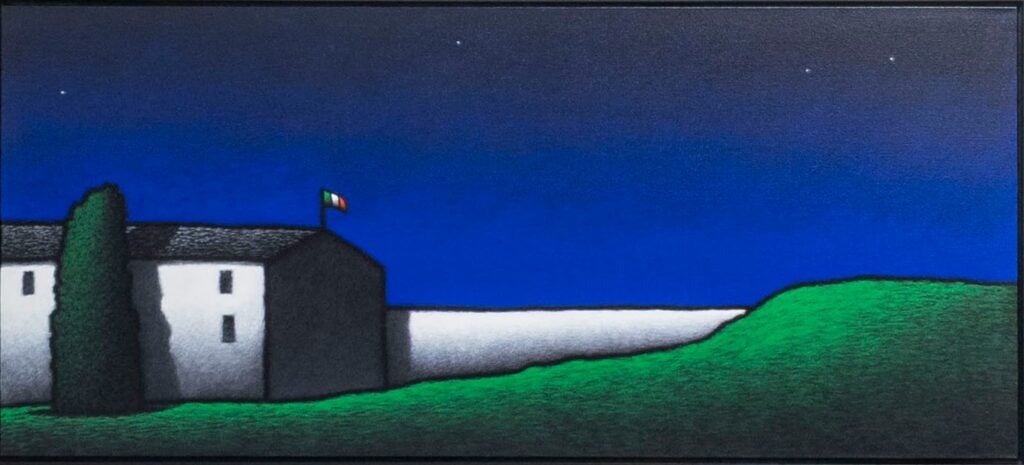

Allo stesso modo, le tenere case di Stefanoni ricordano la purezza dell’infanzia, l’ABC del paesaggio, la sua ossatura e il suo fondamento, per una pittura figurativa con influenze concettuali, dove ancora una volta gli uomini sono scomparsi. Damioli dipinge New York, la città emblema della modernità, partendo dalla maniera dei vedutisti settecenteschi. Abbondano i dettagli architettonici che vanno a impreziosire il profilo articolato dei palazzi e delle case che si stagliano su ampi spazi di cielo. Pochissime persone completano la scena silenziosa, che richiama fortemente i paesaggi metafisici di De Chirico. Spesso compaiono acque placide e tranquille, solcate da vele e motoscafi. Le barche, archetipi, con la loro presenza rendono l’atmosfera ancora più irreale: si tratta di una sorta di “iper irrealismo”, fuso con un vedutismo di matrice concettuale. L’effetto generale nell’osservatore è una sorta di corto circuito rispetto a quanto tradizionalmente ci si potrebbe aspettare, ma questo da sempre è l’intento dell’artista, ovvero la trasformazione del consueto e addirittura del banale in un fatto estetico, allineando lo stile al soggetto.

Nella poetica di questi artisti nessun incidente visivo va a turbare la quiete profonda comunicata al pubblico che osserva i lavori mentre la pittura elegante e disciplinata rispetta sempre l’integrità della forma e i suoi confini. La notte è totalizzante e amica. Paesaggi sospesi, ma accoglienti. In Salvo la luna è protagonista. I fasci luminosi, anche quelli dei lampioni, sembrano essere riflettori teatrali. In Stefanoni i segni sono pura convenzione visiva.

La serie Venezia- New York di Damioli abbraccia idealmente anche altre città del mondo, descritte e reinventate dall’artista con un procedimento simile, conferendo a ciascuna la propria autonomia e identità. Ecco allora anche Milano, Torino, Parigi, Shangai, colte di notte, nel silenzio e nel mistero dell’oscurità. L’effetto è una calma universale, in attesa che qualcosa accada, un richiamo, un passo che corre nel buio, un pianto, una luce che si accende, il sospiro del vento.

La collettiva si apre anche ad altri artisti campioni della galleria Giovanni Bonelli per una lettura della notte che non ha nulla a che fare con il romanticismo, ma appare come volontà di dimostrare le possibilità della pittura.

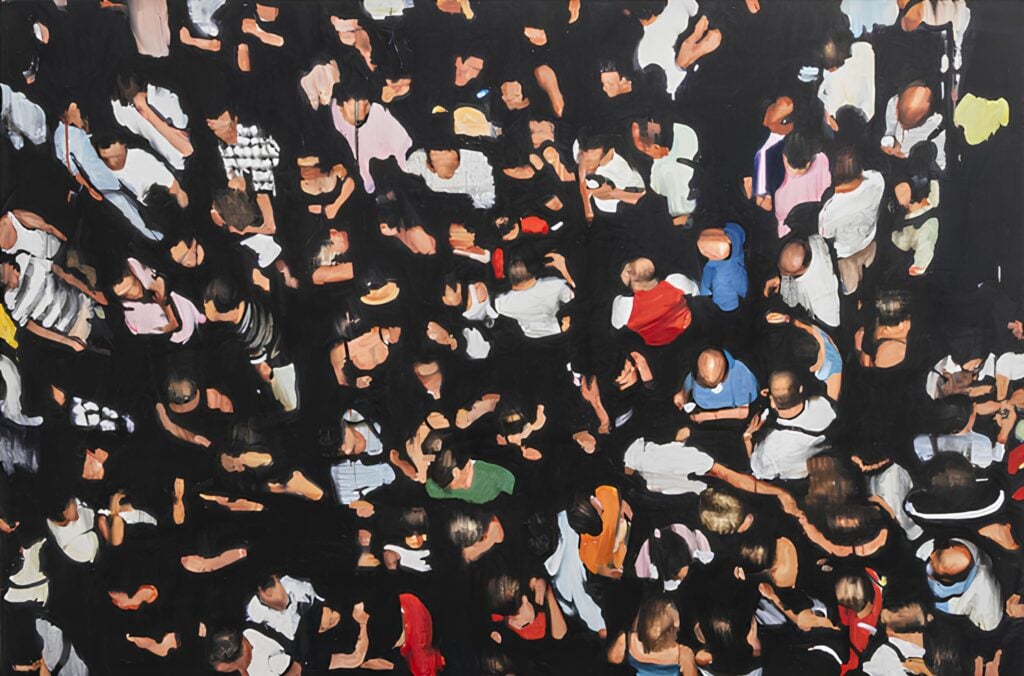

Daniele Galliano (Pinerolo, 1961) esplora la vita notturna: discoteche e concerti, dove la folla è protagonista, ma anche marine con poche solitarie figure. Parte dalla fotografia, ma all’esattezza del dettaglio preferisce la definizione dell’immagine fuori fuoco che si fa perturbante e onirica al contempo.

Fulvio Di Piazza (Siracusa, 1969), pop surrealista, è visionario e cala nelle tenebre mondi immaginari e impossibili di ricca e fantastica vegetazione. All’attenzione per la narrazione sostituisce la ricerca spasmodica del particolare.

Più pessimisti e drammatici Francesco Lauretta (Ispica, 1964) e Nicola Verlato (Verona, 1965). Il primo indaga la condizione esistenziale dell’uomo: il buio è solitudine, incomunicabilità e inquietudine. Il secondo cattura il dramma e la violenza dei nostri giorni, mescolando rimandi all’antico alla contemporaneità con inquadrature cinematografiche, tra surrealismo pop, accademismo e iperrealismo visionario.