Da qualche giorno porto avanti la rilettura di due testi paralleli, da una parte il libro-intervista che nel 1990 Giancarlo Politi ha dedicato a Fabio Sargentini, dall’altra il memoir Arte-Vita a Roma negli anni ‘60 e ’70, appena pubblicato e scritto da quell’Anna Paparatti che di Sargentini fu la compagna negli anni gloriosi della galleria L’Attico. La spinta a riprenderli dagli scaffali di casa è venuta dall’inagurazione di Sugar Free, la collettiva aperta dal 30/01 all’1/03 alla Galleria Giovanni Bonelli di Milano. Un momento: Bonelli oggi come Sargentini allora? È questo che mi è passato per la testa? Ma no. Gli anni Sessanta, L’Attico, Kounellis e i cavalli, Pascali e le code di balena, Festa, Schifano, Angeli, insomma tutto il vibrante sottomondo romano di cui Sargentini era il gallerista principe sono stati un unicum irripetibile, legato all’altrettanta unicità di un’epoca di scardinamento delle consuetudini borghesi prima ancora che dell’asse evolutivo della storia dell’arte. Oggi non c’è più niente da scardinare, e l’asse evolutivo della storia dell’arte è esploso. Però su Giovanni Bonelli come possibile versione 2025 del Sargentini gallerista ci si può fare un pensiero.

All’inaugurazione di Sugar Free, una volta entrato nella galleria-hangar di via Porro Lambertenghi, le opere di grandi dimensioni di Chiara Peruch ed Eric Pasino mi hanno preso per il bavero. Eppure non avevano niente di squillante, la palette era quella delle terre, e da lontano nemmeno non le capivo. Eppure mi attiravano, e dunque bene, il magnetismo in un’opera d’arte è quanto cerco. Quando mi sono avvicinato, prima ho creduto che fossero paesaggi e l’istante dopo mi sono convinto che fossero nature morte. Ma quando le ho studiate un po’ meglio mi sono accorto che nemmeno quello era il senso: Peruch e Pasino ritraggono natura, uomo, cose, con dovizia di dettagli (fango, radici, cespugli, arti, attrezzi, bibelot), ma li trasformano in visione astratta, e dentro questa visione ti trascinano (si diceva del magnetismo), anche con un po’ di vertigini.

Poco più in là, scorrendo lungo la parete di fondo della galleria, c’erano le grandi tele di Andrej Auch. Mi sono ritrovato a commentarle con un’amica incontrata in mezzo alla ressa (era pienissimo, ma ne parlo dopo) e quando ho dovuto cercare una parola che le definisse, mi è uscita questa: psichedeliche. Che cosa sciocca e approssimativa. Ma il collegamento con la grafica psych 66-68 mi è scattato in automatico. Avevo in mente le curve morbide e deformate dei poster del Fillmore East e dell’UFO Club, i colori a contrasto, la minutezza spiraliforme dei dettagli, che ritrovavo nelle tele di Auch. Che in realtà quanto a topologia si ispirano piuttosto a rizomi e frattali, ma che qualcosa di psichedelico però ce l’hanno davvero, perché abitano lo stesso rifugio di quelle di Peruch e Pasino: via dalla realtà-reale e verso una realtà-propria, mentale, deformata, febbrile. In una parola visionaria.

Sugar free, senza zucchero: nel foglio di sala si fa riferimento alla non-compiacenza dei dipinti dei cinque artisti esposti in collettiva. Niente zucchero come niente carezze, niente cortesie, la realtà propria di questi cinque giovani è amara e secca, mica la mettono sulla tela per darci una pacca sulla spalla, una caramellina di sollievo. La mettono perché quelle sono – ci risiamo – le loro visioni, che preferiscono alla descrizione del mondo. Dal quale sono spaventati? Scioccati? O verso il quale sono piuttosto sprezzanti, altezzosi, distaccati, stufi? Avrei dovuto chiedereglielo, ma all’inaugurazione c’era troppo da fare, da bere, da parlare e soprattutto da vedere.

Perché anche per Rachele Frison e Chiara Calore era così, esponevano grandi tele magnetiche, pur se in dipinti indubbiamente più diretti, facilmente leggibili, strettamente figurativi. Anzi, le opere di Calore sono proprio dipinte con una tecnica sapiente da antico maestro, olii finissimi e velature che diresti rinascimentali se non ci fosse il dettaglio che sposta il senso. L’insetto sull’occhio, l’arto deforme, la piuma e il rovo sul volto ti strattonano dentro uno spazio onirico, sensuale e terribile che, rieccoci, è visionario.

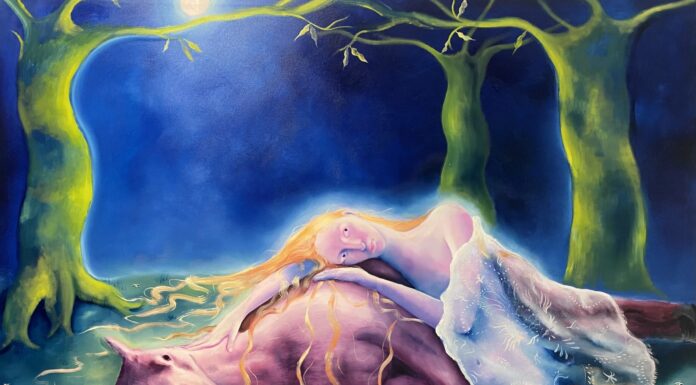

I quadri di Frison, invece, ritraggono un mondo legato con ironia alle leggende del piccolo popolo, alle storie segrete del bosco e dei suoi rituali magici, un mondo notturno ma vivido, con una luce sì lunare, però da luna piena, con verdi e blu e porpora allegramente dominanti, una pittura di nuovo figurativa ma irreale, di un mondo-altro, come se l’artista fosse dentro un trip di visioni (eh già) in risonanza tra il presente adulto e il passato dell’infanzia.

Quanti opening abbiamo visto che erano tragicamente spopolati, con quattro persone in croce che giravano perplesse tra opere che le lasciavano indifferenti? Qui invece era pieno, e si stava bene. C’erano i collezionisti, gli artisti, gli amici dei collezionisti e degli artisti, un pubblico elettrizzato e felice. C’era il piacere di esserci. Una mostra riuscita la senti. La percepisci dall’allegria di chi è venuto a vederla, dalla voglia di stare lì e fare un secondo giro a vedere le opere e poi un terzo, di presentarti agli artisti e farli parlare di sé, di dire al tuo amico o alla tua amica quanto ti sta piacendo quello che vedi, e quali opere ti porteresti subito a casa. La bellezza era nei quadri, negli artisti, e nella serata, cioè nella mossa ben riuscita d’aver creato una collettiva che funziona.

Chiara Peruch ha 28 anni, Chiara Calore 30, Eric Pasino 27, e in comune hanno l’aver fatto l’Accademia di Belle Arti di Venezia, studiando con gli stessi docenti (Carlo di Raco e Martino Scavezzon, e cioè il leggendario Atelier F). Non solo, lavorano attualmente nella stessa città, Venezia, dove sono finiti a vivere da punti d’Italia completamente diversi. Rachele Frison invece ha fatto Brera, vive e lavora in Brianza e ha 29 anni. Andrej Auch, che ha la stessa età di Frison, vive e lavora a Monaco di Baviera. Questi artisti Giovanni Bonelli li è andati a cercare. Li è andati a trovare a casa, in studio, e negli open studio dei loro atelier.

Bonelli è stato uno dei galleristi fondamentali della rinascita della pittura in Italia, negli anni tra il 2000 e il 2010, cioè durante la stagione d’oro della Nuova Figurazione Italiana. Artisti come Federico Guida, Federico Lombardo, Davide Nido, Alessandro Bazan, e tanti altri, sono passati da lui. È una generazione che ora ha 50 o 60 anni, e Bonelli non è stato fermo, è andato a cercare la generazione successiva, questa, quella di Calore, Peruch, Frison e dei tanti 20-30enni che espone nelle collettive e nelle personali.

Le visite in studio e la discussione sulle opere in corso fanno parte della ricerca di un rapporto personale, intellettualmente intimo e fruttuoso tra gallerista e artista, e che oggi è un tipo di relazione pressoché dismessa. È stato questo che mi ha riportato a Fabio Sargentini. Perché mi ha ricordato l’interazione continua, lo scambio di idee, la vita in comune, anche fuori dallo studio e dalla galleria, che vivevano Sargentini e gli artisti della Roma anni Sessanta. Oggi quei gruppi coesi di artisti non esistono più, perché anche la geografia dell’arte italiana è esplosa. E allora, se si vuole arrivare a qualcosa di simile, gli artisti si devono cercare e inseguire con pertinacia, macinando chilometri per intessere relazioni, come fa, rara avis, Giovanni Bonelli.

In copertina: Rachele Frison, Ho grande voglia di rannicchiarmi nella tua ombra, 2024.