La notizia è che la stoffa non fa più paura. Quelli che storcevano il naso di fronte a ricami e tessuti, terrorizzati all’idea di avere a che fare – non sia mai – con qualcosa di troppo femminile o di vagamente artigianale, possono mettersi il cuore in pace: la fiber art ha varcato le porte dell’Arsenale di Venezia e dei Giardini e ci si è messa comoda. Ago, filo e telaio sono definitivamente sdoganati come materiali dell’arte.

Con Stranieri Ovunque, Adriano Pedrosa ha concluso il cammino iniziato timidamente nel 2017 da Christine Macel (ve la ricordate, vero, la cascata multicolore di Sheila Hicks che sgorgava letteralmente dal muro dell’Arsenale?) e proseguito a passo di marcia da Cecilia Alemani, e ha deciso che la stoffa, nelle mani giuste, non ha meno dignità dell’olio su tela. O del marmo. E se perché questo fosse possibile lo sguardo è stato spostato dal centro del mondo dell’arte alla sua periferia, negli angoli troppo spesso dimenticati di un folklore profondo e autentico, non mi pare un problema. Se è vero – e per certi versi lo è – che il messaggio in questa 60° Biennale ha travalicato il mezzo, privilegiando artisti che avessero una storia e un vissuto da “stranieri”, è altrettanto vero che solo così avremmo avuto occasione di addentrarci in questo caldo, caldissimo trionfo di materia e di colore.

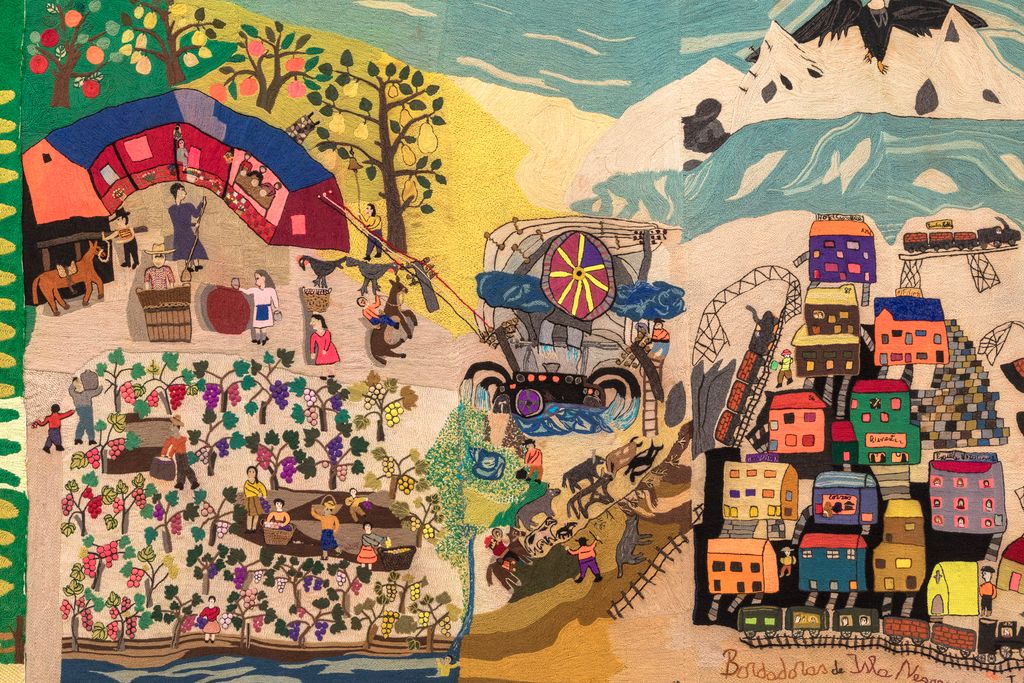

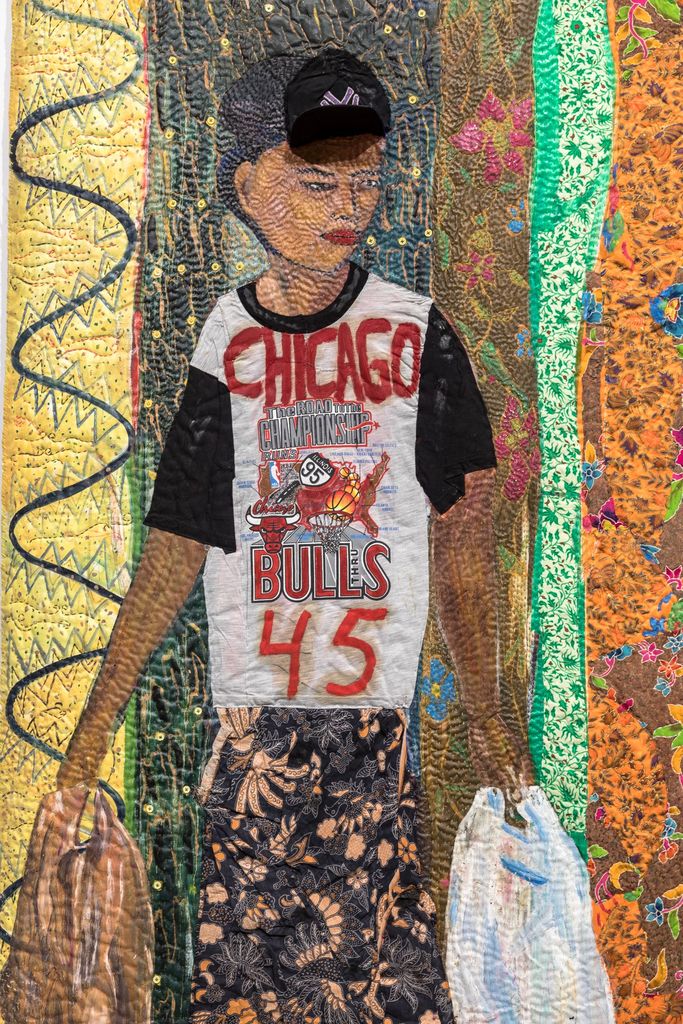

In un mondo dell’arte contemporanea che ha fatto dell’algido distacco la sua raison d’être – e dell’incomprensibilità il suo vezzo più detestabile – la Biennale di Pedrosa scompagina le carte e fa sentire lo spettatore finalmente a casa: non sono necessarie letture trasversali né critici pomposi per comprendere i racconti del collettivo femminile delle Bordadoras de Isla Negra, ricamati in fili di lana a colori vivaci per farci entrare nella quotidianità di un piccolo villaggio cileno, e non servono nemmeno per lasciarsi catturare dai paesaggi in due dimensioni delle Arpilleristas (ancora dal Cile) che ricamano lotte politiche e sociali tra bamboline e prati fioriti. Un discorso che vale anche per i grandi arazzi di Pacita Abad, filippino-americana che fonde con disinvoltura la tradizione del quilt alla pittura di strada, ipnotizzandoci con la giustapposizione delle stoffe.

Rimanendo all’Arsenale, ecco anche gli striscioni dell’artista turca Güneş Terkol, storie di donne realizzate in collaborazione con laboratori artistici femministi.

E poi c’è l’astratto, suggestivo e per certi versi tragico nelle stoffe strappate e lacerate della libica Nour Jaouda, tinte a colori tenui e terrosi in sofferenti corpi martoriati; potente come il gesto dell’espressionismo astratto nei collage informali dell’italiano Gianni Bertini; oppure lieve, fragile come un petalo, così come appare nelle composizioni dell’argentina Claudia Alarcón, realizzate in collaborazione con gli artisti del collettivo Silät, utilizzando le fibre leggerissime della pianta del chaguar. O ancora ruvido, nodoso, ferito e suturato nelle composizioni selvagge e irregolari di Shalom Kufakwatenzi (dallo Zimbawe): teli di juta, lenze da pesca, spago, lana e pelle in grovigli che hanno la monumentalità della grande scultura.

In questa disamina sugli artisti della stoffa ospitati oggi all’Arsenale non possono mancare i batik dei nigeriani Sạ̀ngódáre Gbádégẹsin Àjàlá e Susanne Wenger, densi di racconti di vita quotidiana e di riti legati alla religione Yoruba, così come l’erbario fantastico di Anna Zemánková (dalla Repubblica Ceca): ibridi tra piante immaginarie e piume di uccelli, cesellati tra collage, disegno e ricamo.

La conclusione di questa prima parte del percorso è trionfale. Il Padiglione delle Arti Applicate, infatti, ospita una personale della brasiliana Beatriz Milhazes: una serie di dipinti caldi e vorticanti – vicini al lavoro di artiste come Sonia Delaunay e Benedetta Cappa – dominati da un arazzo monumentale.

Se ai Giardini la stoffa non è più così sfacciatamente la protagonista, quella che si incontra qui è comunque di altissimo livello. Come i pannelli della colombiana Olga De Amaral, sostanziati da cascate di fili verticali avvolti, intrecciati e legati a ricordare la potenza evocativa dei quipu; o come le costruzioni astratto-geometriche del messicano Eduardo Terrazes: fili di lana tesi su tavola a costruire una tessitura fitta e compatta. O come gli arazzi immensi – quasi immersivi – dell’americana Liz Collins: paesaggi montuosi che si stagliano su cieli neri, incombenti, a evocare un pericolo ambientale sempre più prossimo, illuminati dal lampo accecante di giganteschi arcobaleni che avanzano come una luce di speranza.