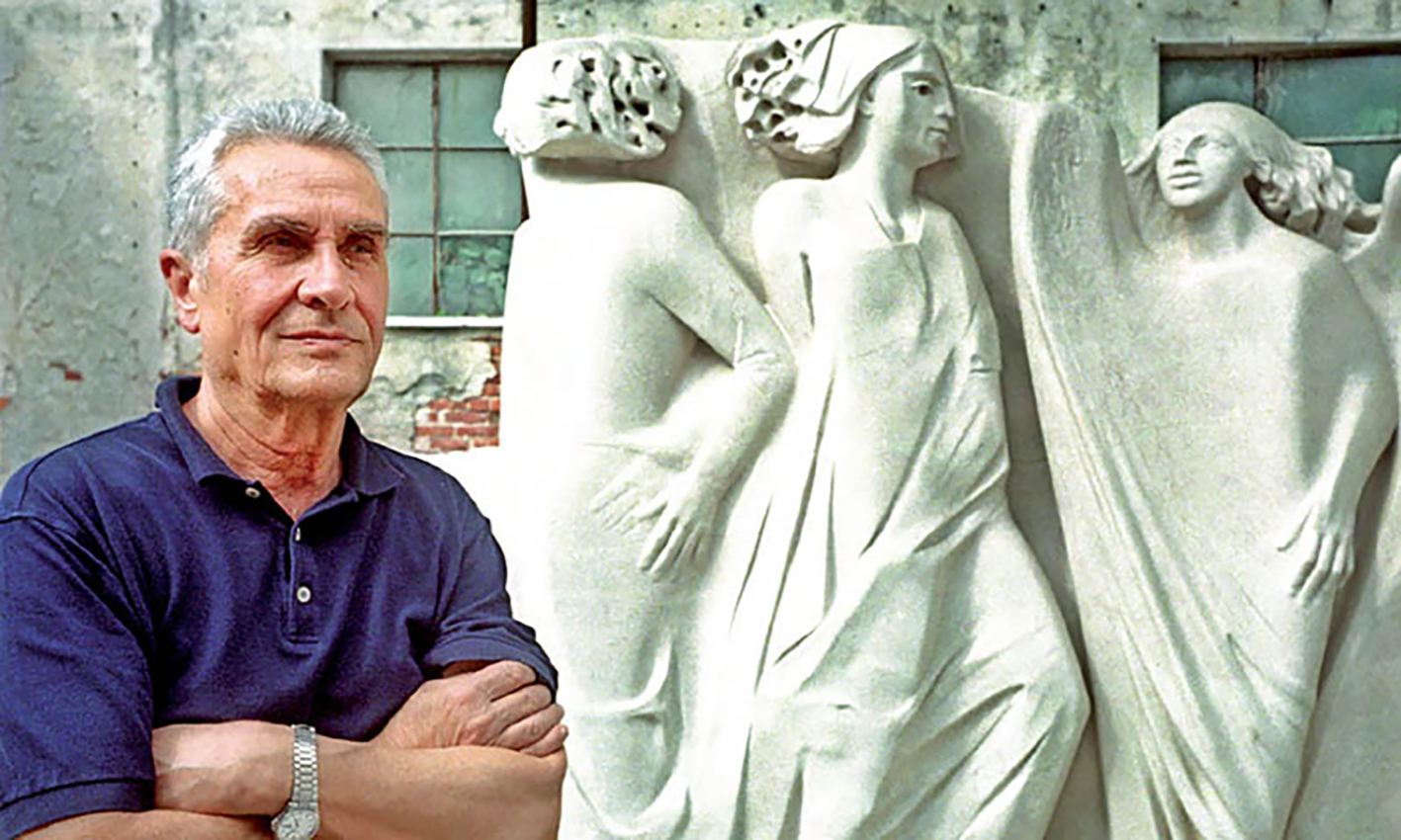

Se n’è andato in punta di piedi, leggero, elegante, areo come le sue sculture. Se n’è andato a 93 anni, nella sua casa di Pesaro, con accanto l’amata moglie e i due figli, negli occhi e nella mente le forme che ha scolpito e modellato per tutta la vita, i volumi che parlavano di una sola cosa, dell’uomo: poiché Giuliano Vangi era tra gli ultimi (non l’ultimo, per fortuna) degli scultori attenti alla figura umana e al senso stesso di essere uomini e donne su questa terra. “L’ispirazione”, diceva, “è sempre la stessa: vi è sempre l’uomo con i suoi sentimenti, aspirazioni e dolori. L’uomo a contatto con la natura, con le sue sofferenze e mi piace rappresentarlo fisicamente e psichicamente”.

Giuliano Vangi è, tra gli scultori che hanno continuato con perizia e determinazione, a rappresentare la figura umana, un maestro riconosciuto e uno dei pochissimi ad avere avuto, e a poter dunque oggi godere, di un riconoscimento vasto, ampiamente riconosciuto, a livello istituzionale oltreché internazionale. In un tempo in cui la riflessione sulla figura umana è stata sistematicamente negata, o perlomeno messa in secondo piano, rispetto a valutazioni e riflessioni strettamente formali o concettuali, al punto che, nei grandi musei internazionali, la plastica italiana del secondo Novecento è rappresentata quasi unicamente o da esemplari di scultura per così dire astratta, o da anticipazioni ed esempi di quella pratica installativa, priva di regole proprie e di specificità linguistiche e stilistiche, che ha poi finito drammaticamente per caratterizzare, in via pressocché esclusiva, la sperimentazione sulla forma universalmente accettata nei grandi circuiti internazionali e museali nell’ultimo scorcio di secolo, il lavoro di Vangi rappresenta dunque una felice eccezione.

La vicenda artistica di Giuliano Vangi è lunga e fortemente articolata. Nato nel 1931 a Barberino di Mugello, si può dire che egli sia, fin dalla nascita, naturalmente scultore. “Fin da bambino”, racconterà in un’intervista, “mi sono appassionato della scultura. Mi ricordo che scalfivo i mattoni in maniera istintiva e poi con l’esperienza iniziai ad osservare la materia con una profonda riflessione. Durante gli studi fiorentini, sotto la guida di Bruno Innocenti, studiai approfonditamente la storia dell’Arte, partendo dall’esperienza degli scultori greci, soffermandomi sul Masaccio e poi sviluppando la conoscenza delle opere scultoree nei secoli successivi”. Fin da queste prime parole dell’artista, si delineano alcuni dei debiti che caratterizzeranno la produzione dell’artista negli anni successivi, e che molti dei critici che da lì in poi seguiranno il suo lavoro ben individueranno in un guazzabuglio originalissimo di ben calibrata attenzione alle radici più profonde della plastica italiana preclassica (oltre che greca ed egizia) con un’attenta riflessione anche su alcune tra le più interessanti esperienze della cultura moderna europea. Così, se già Carlo Ludovico Ragghianti, il suo primo esegeta, già negli anni Sessanta sottolineava come, “a Firenze, le soste più emotive Vangi le abbia fatte nel Museo Archeologico, alla presenza degli Egizi e degli Etruschi”, più avanti Maurizio Calvesi parlerà dell’emergere, nel suo lavoro, della “centralità di una linea italiana, che è quella di Wildt, Martini e Marino, con i suoi nitidi e congeniali precedenti storici dagli Etruschi ad Arnolfo e Donatello” (ma il critico individuerà anche ben altre fonti, sebbene “irriducibili a una logica unitaria: gli Egiziani indubbiamente, ma poi il Seicento spagnolo e Rodin, Barlach e Moore, Giacometti e moltissimi altri”).

Mentre Vittorio Sgarbi, che nel 2022 gli dedicò una bellissima mostra al Mart di Rovereto (“Giuliano Vangi. Colloquio con l’antico. Pisano, Donatello, Michelangelo”), ha sempre sottolineato come il lavoro di Vangi “denunci le sue fonti e le sue radici nei campi etruschi, in Arnolfo di Cambio e in Tino di Camaino”, chiosando: “lo studio della statuaria antica e medievale, soprattutto toscana, sostiene tutte le sue immagini” (e al Mart tutti potemmo vedere, propriamente, lo strettissimo rapporto tra l’opera dello scultore toscano con alcuni esemplari di staturaria antica, come un meraviglioso Busto in terracotta di Niccolò da Uzzano di Donatello, un Crocifisso di Giovanni Pisano d’inizio Trecento, e altri capolavori di Jacopo della Quercia, Tino di Camaino, Agostino di Giovanni, Francesco di Valdambrino).

Roberto Tassi, invece, altro critico che lo seguì a fondo, definirà le sculture di Vangi come “i frutti di un’arte che si chiama scultura, come lo erano i guerrieri e gli dei della plastica ellenica, i profeti di Antelami, la Madonna del portico di Donatello, le Grazie di Canova, le statue di Martini” (ma, aggiungiamo noi, tra gli scultori del Novecento non tralasceremmo Wildt, di cui nel lavoro di Vangi è rintracciabile più di un riferimento, seppure mai dichiarato apertamente). Certo è che, se le radici di Vangi sono senz’altro declinabili, secondo le diverse accezioni e i punti di vista, nei diversi esempi storici sopracitati, è altresì vero che l’artista ha faticato molto per scrollarsi di dosso le influenze troppo manifeste trovando così una strada sua, originalissima, che ne delinea fin dalle origini, e fortissimamente, il lavoro.

Negli anni Cinquanta l’artista è a Pesaro, dove insegna all’Istituto d’Arte: a quel tempo Vangi non espone ancora, giacché tende unicamente a lavorare duramente, per liberarsi dell’influenza dei modelli acquisiti: “Allora non avevo bisogno di fare mostre”, dirà ancora in un’intervista, “perché volevo solo perfezionare la mia personalità per trovare un mio mondo”. È il periodo delle prime sperimentazioni, della ricerca sui volumi e sulle forme. “Poi”, dirà ancora l’artista, “mi sono liberato da questa forma e sono entrato in uno spazio diverso, utilizzando il metallo, il ferro e l’acciaio”. È, questo della ricerca di uno “spazio diverso”, caratterizzato soprattutto dall’uso del metallo, ricordato come “il periodo brasiliano”, quando l’artista, dal 1959 al 1962, decide per l’appunto di mollare gli ormeggi italiani alla ricerca di nuove forme e nuove ispirazioni: “Dopo aver insegnato a Pesaro per 8 anni”, racconterà, “iniziai ad avere la sensazione che la città fosse troppo piccola e senza particolari prospettive per il futuro della mia attività di giovane scultore. Mi trasferii allora prima a Milano, poi a Roma e in altri luoghi, ma la mia attenzione fu attratta dal Brasile, dove esisteva un’architettura molto avanzata grazie alla presenza e ai lavori di architetti all’avanguardia”.

Fu proprio in quel lungo soggiorno brasiliano che l’artista volse, seppure soltanto per un periodo, verso l’astrattismo, “guadagnandosi”, come avrebbe scritto in seguito Franco Russoli, “con un folto gruppo di opere in ferro e in acciaio, un grande successo, coronato con l’invito alla Biennale di San Paolo del 1961”. Di questo periodo brasiliano, resterà, per lo scultore, la capacità e il coraggio di sperimentare, di spaziare da un materiale all’altro, da un linguaggio all’altro con grandissima libertà espressiva e un’originalità che caratterizzeranno fortemente, fin dagli anni immediatamente successivi, la sua ricerca, conducendolo poi ai felicissimi esiti ai quali è giunto oggi, con la grande libertà di mescolare un materiale all’altro, di giustapporre un linguaggio ad un altro senza che vi appaia alcuna cesura netta tra il primo e il secondo, giungendo insomma a quella felice combinazione di classico e moderno, di riferimenti arcaici e di ardita sperimentazione delle forme, secondo una concezione della scultura come un inesausto terreno di sperimentazione e citazione, di libertà espressiva e di reminiscenza, di rimescolamento tra materiali caldi e freddi, ruvidi e levigati, classici e anticlassici, facendo passare il modellato, senza scarti improvvisi né fratture, come ha sottolineato anche Maurizio Calvesi, “nelle sue variazioni dal liscio al gommoso, allo screziato, al turgido e al secco, al morbido e al tagliente, dalle ricolme lucentezze alle scabre superfici puntinate o incise”.

Come scrisse in seguito Erich Steingraber, importante figura della storia dell’arte e della museografia in Germania, fin dalla sua giovinezza artistica Vangi mostra di amare la grande varietà dei materiali: “ne impiega diversi ottenendo interessanti combinazioni: il marmo bianco di Carrara, quello verde di Bergamo, quello giallo di Siena, l’onice e altre pietre dure, senza dimenticare quelle vulcaniche meno resistenti; legni variopinti, avorio, ferro, alluminio, rame, nichel, argento e plastica rinforzata con paste vitree e plexiglass. Egli lavora in base alle specifiche possibilità di ogni materiale. Egli usa una vasta gamma di attrezzi; di fronte a questi materiali diversi può scegliere di comportarsi come uno scultore, come un fabbro o come un orafo”. Ed è proprio dal “periodo brasiliano” che Vangi comincia a sperimentare materiali diversi da quelli tradizionali, passando prima al metallo, e in seguito spaziando un po’ in tutta la gamma delle pietre e dei marmi che abbiamo testé citato.

È questo, infatti, il periodo in cui l’artista decide di lasciarsi alle spalle i modelli studiati e consolidati, per scoprire nuovi orizzonti, dal punto di vista linguistico ma anche poetico; forse, col senno di poi, si può dire ch’egli abbia volutamente cercato di allontanarsi da quelle che sentiva in maniera naturale come le proprie radici, per poterne poi ritrovare, in seguito, e con ritrovata forza, lucidità e consapevolezza formale i motivi fondanti e basilari. In seguito, parlando del suo periodo brasiliano, l’artista sottolineerà come avesse suscitato in lui grande interesse “anche la presenza in quel paese di enormi disparità sociali ed umane, una realtà che poteva dare importanti spunti al mio lavoro. Diversi temi che ho approfondito in occasione del soggiorno in Sudamerica sono rimasti fondamentali e caratterizzanti della mia produzione artistica successiva”.

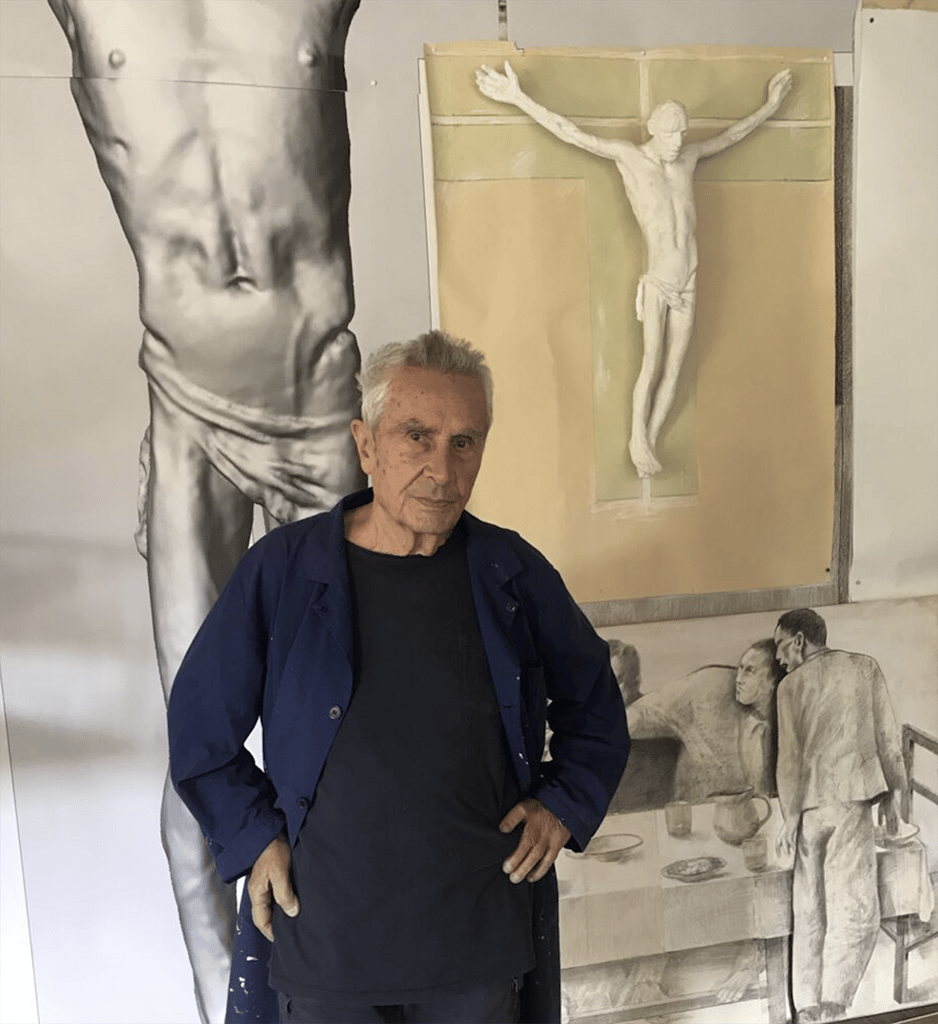

Se dal periodo della prima formazione artistica, con lo studio degli Etruschi, dei Greci e degli scultori toscani due e trecenteschi l’artista troverà poi, nella fase matura, lo spunto naturale per ritrovare il nocciolo delle proprie radici stilistiche, mixate col gusto della sperimentazione e di un forte eclettismo linguistico (cui non sarà estranea anche l’esperienza della scoperta della scultura extraeuropea, se è vero che, come dichiarerà in seguito, “il fatto che io usi materiali diversi per una sola opera e li lavori e li lucidi allo spasimo dipende dal ricordo, in me vivissimo fin da ragazzo, delle sculture egiziane, cinesi e incaiche”), nel suo viaggio sudamericano egli individua, però, anche il fulcro poetico intorno a cui si annoderà quasi in maniera esclusiva la sua produzione artistica successiva: quello della riflessione sull’uomo, sulla sua solitudine, sul dramma dell’esistenza, seppure vissuto più in termini psicologici e filosofici che sociologici.

Riallacciandosi, come scriverà Franco Russoli, “a un’idea della condizione umana moderna, intesa come solitudine, ansia, muta domanda senza risposta esauriente”, o, come ha scritto invece Roberto Tassi, secondo la necessità “di esprimere il dramma e la solitudine dell’esistenza, il senso profondo dell’umano; e anche la ‘sacralità’ della figura, il suo farsi eterna nella materia”.

“Il tema di Vangi è l’uomo, l’uomo della solitudine e del dolore, non l’uomo della forza e delle cretezze”, ha scritto Vittorio Sgarbi. “L’uomo di oggi e la sua lotta contro un mondo ostile”, confermerà lo stesso Vangi, “resta comunque il tema fondamentale della mia opera: tutto il resto m’interessa poco. Voglio raccontare i suoi conflitti interiori e i problemi che affronta a livello sociale, solo così sento di essere a posto con la mia coscienza: aver ‘raccontato’ qualcosa che riguarda tutti gli uomini e non essermi limitato alle mie piccole gioie o dolori personali”.

Di questo, oggi, dopo i grandi riconoscimenti istituzionali, il successo internazionale, siamo grati a Giuliano Vangi, scultore insieme classico e modernissimo, grande sperimentatore di materiali e di sempre nuove soluzioni formali, grande rinnovatore, ma anche custode delle nostre radici linguistiche, solitario e ispirato cantore, nella trasfigurazione poetica della materia, della solitudine e del mistero della condizione umana.