In tempi non sospetti, Jean Baudrillard descriveva un mondo in cui la rappresentazione aveva ormai sostituito la realtà. Era il 1981, e l’epoca della post-verità era ancora lontana, ma il digitale – e di conseguenza la simulazione – erano ormai alle porte. E così, in Simulacres et Simulation, il filosofo francese anticipava in modo quasi visionario la nostra esperienza delle interfacce.

Nell’era digitale in cui viviamo, le interfacce non sono più semplici strumenti, ma veri e propri ambienti che modellano il nostro modo di percepire lo spazio e le relazioni. Una trasformazione intravista già negli anni Sessanta da Marshall McLuhan, che con la sua celebre frase “il medium è il messaggio”, indicava come la tecnologia stessa – e non solo i contenuti che veicola – fosse in grado di cambiare la nostra esperienza del mondo. Arrivando ai giorni nostri, è sempre più lampante – e lo anticipava anche Lev Manovich in The Language of New Media (2001) – come l’interfaccia digitale non sia solo un tramite neutrale, ma un elemento attivo nella costruzione della nostra realtà percettiva. E se le interfacce digitali non alterassero solo la nostra percezione, ma anche il nostro ambiente, creando nuovi habitat visuali e interattivi?

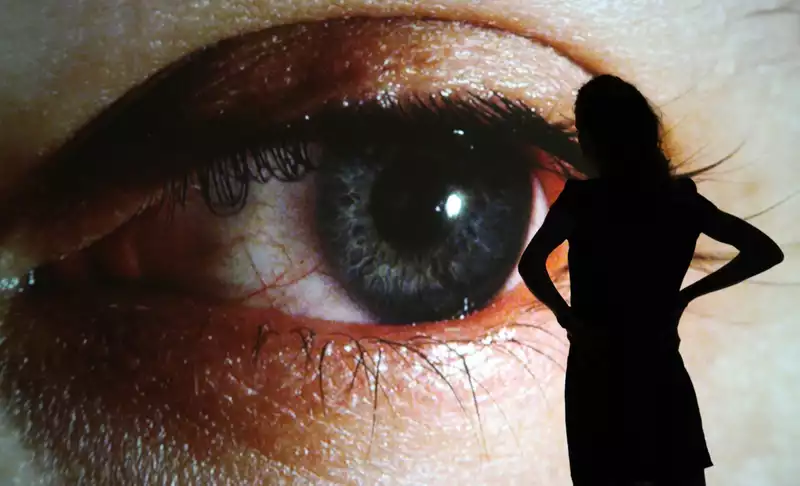

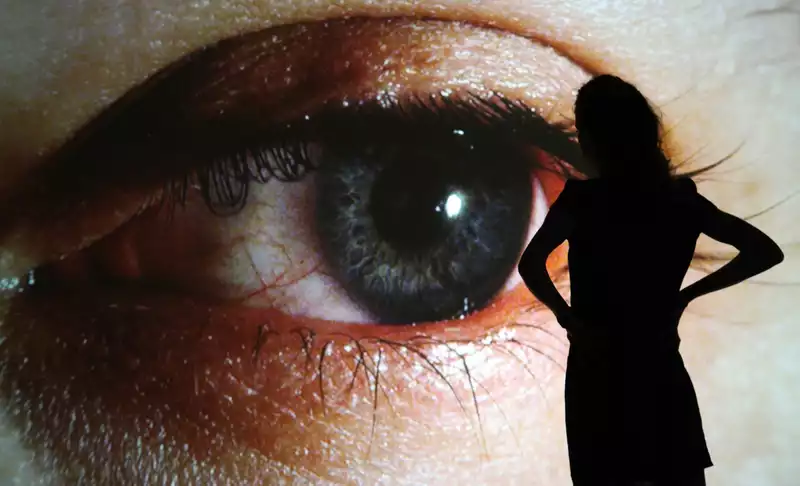

Un tempo l’architettura e l’arte definivano i nostri ambienti fisici; allo stesso modo, oggi, il design delle interfacce digitali plasma il nostro sguardo e il nostro modo di vivere il mondo, trasformando l’immateriale in una nuova forma di spazio. Un esempio affascinante è il lavoro dell’artista visivo canadese-messicano Rafael Lozano-Hemmer. La sua opera Pulse Room (2006) è una stanza piena di lampadine che si accendono e si spengono seguendo il battito cardiaco dei visitatori, trasformando il loro ritmo biologico in un’esperienza visiva collettiva. Un’altra sua opera, Surface Tension (1992), mostra un grande occhio su uno schermo che segue i movimenti degli spettatori, creando un’interazione inquietante tra umano e macchina, in perfetto stile 1984. In entrambi i casi, la tecnologia (o meglio, l’interaction design) dà forma all’ambiente fisico circostante, trasformandolo in modo quasi letterale in uno spazio di dialogo tra artificiale e naturale.

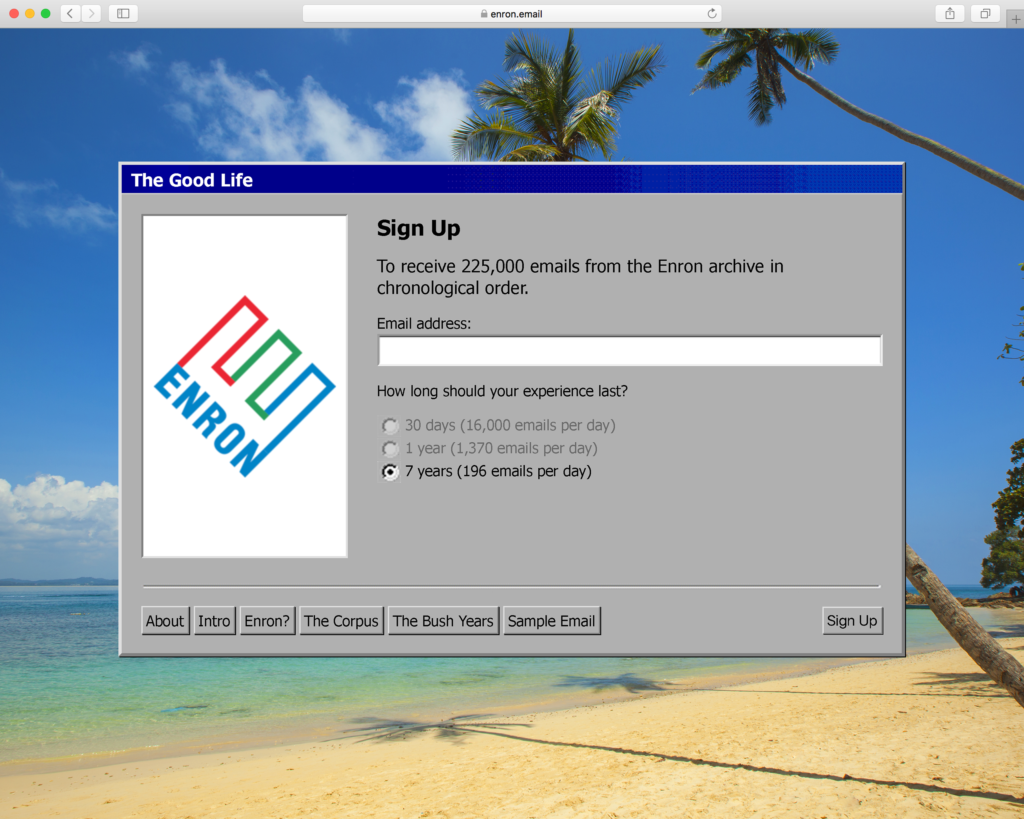

Ma oltre all’azione della tecnologia nello spazio fisico, bisogna considerare lo “spazio” digitale come un luogo (virtuale) al pari di quello “reale”. Uno spazio che si può abitare allo stesso modo, influenzato da logiche politiche e sociali esattamente come quello irl (“in real life”). È in questo senso che il duo Tega Brain & Sam Lavigne esplora le interfacce digitali, interpretandole come spazi politici non neutrali. In The Good Life (2016), per esempio, hanno creato un sito web che simula un’assistenza clienti perfetta, ma automatizzata, per far riflettere su quanto il design digitale influenzi le nostre emozioni e aspettative – e subito risuona il pensiero di Shoshana Zuboff, che in The Age of Surveillance Capitalism (2019) evidenzia come le piattaforme digitali siano progettate per modellare e sfruttare i comportamenti degli utenti.

Un caso ancora più estremo è quello di LaTurbo Avedon, un’artista-avatar che esiste solo nel mondo digitale. La sua opera Club Rothko (2020) è un club virtuale in cui le persone possono incontrarsi e interagire senza bisogno di un corpo fisico, dimostrando come l’interfaccia digitale possa essere un nuovo spazio di socialità. Siamo di fronte a una trasformazione: quella dell’interfaccia digitale che diventa un “ambiente” che va oltre lo spazio (uno spazio “liminale”, non del tutto fuori dal corpo né totalmente “dentro”, come osserva Valentina Tanni in Exit Reality).

Dalle installazioni immersive di Rafael Lozano-Hemmer fino agli avatar di LaTurbo Avedon, l’arte ci mostra che l’interfaccia non è più solo uno schermo, ma un vero e proprio habitat. Il confine tra reale e virtuale si fa sempre più sottile, e con esso cambia anche il nostro modo di abitare il mondo. Come suggerisce Erkki Huhtamo in Media Archaeology (2011), la nostra cultura visiva è ormai il risultato di una stratificazione di tecnologie, immagini e interazioni digitali che ridefiniscono la nostra percezione dello spazio. L’interfaccia, in conclusione, non è più solo una porta d’accesso al digitale, ma un vero e proprio ecosistema in cui viviamo, plasmato dal design, dalle scelte estetiche e dai meccanismi sociali e politici che lo governano.