Ogni volta che una figura rilevante nel mondo dell’arte ci lascia, inevitabilmente ci tocca assistere al grottesco spettacolino del pubblico che si cimenta nella pubblicazione compulsiva di commemorazioni, opinioni e giudizi. Quello che colpisce, spesso in modo disturbante, è come la morte di un artista diventi il palcoscenico per esibire non tanto il ricordo o il valore di chi se n’è andato, quanto l’ego smisurato di chi ne parla.

Questa non vuole in nessun modo essere una polemica contro chi si sente di scrivere il proprio ricordo di una persona scomparsa, ma una riflessione su come anche la morte e il cordoglio siano diventati un’occasione – l’ennesima – per mettersi in vetrina e parlare di sé. Al lutto segue, ormai quasi in un naturale rapporto causa-effetto, un’inondazione di selfie rubati a eventi, accompagnati da didascalie che lasciano intendere relazioni mai esistite: “Mi ricordo di quella volta che i nostri sguardi si sono incrociati casualmente e tu neanche ti sei accorto della mia esistenza, io non lo potrò mai dimenticare”. Una foto mossa, scura e scattata da lontano diventa la base per un trascurabile racconto personale, una presunta connessione che, forse, nella mente dell’autore giustifica l’atto stesso di postare. Il sottotesto è sempre lo stesso: “Ero lì, quindi sono stato anch’io parte di quel mondo, questa foto attesta la mia presenza e la mia partecipazione”. Chi se ne importa se è vero o no, tanto il diretto interessato non può smentire, ora che non c’è più.

Ci sono quelli che, come nel caso recente della scomparsa di Oliviero Toscani, colgono l’occasione per puntare il dito ed espellere la loro frustrazione su chi non ha più facoltà di rispondere. Ho letto accuse di arroganza, presunzione, antipatia, da parte di gente che si è dimenticata o forse ignora totalmente quanto presuntuoso e vigliacco possa essere un giudizio espresso post-mortem, senza la possibilità di un contraddittorio. In queste affermazioni si legge un malcelato tentativo di rivalsa: “Lui era così, brutto e cattivo, ma io sono diverso, sono migliore“.

È un gesto ignobile che tradisce più che mai la supponenza e la modestia intellettuale di chi parla. All’altro estremo dello spettro ci sono gli epitaffi pomposi, che non sono poi tanto meglio di chi si prende la briga di insultare un morto. Chi scrive, statene pur certi, non ha mai realmente conosciuto o approfondito il lavoro dell’artista scomparso, ma sente il bisogno di esprimersi, di aggiungere la propria voce al coro. L’urgenza non è quella di celebrare l’artista, ma di partecipare al momento, di non restare esclusi dalla conversazione. Se non sei presente durante il rito collettivo, hai il terrore di non esistere, di essere tagliato fuori.

In questo scenario polarizzato di ultras e haters, pochi (tra questi pochi ringrazio, in particolare, Francesco Bonami per ciò che ha scritto in maniera molto lucida) sembrano preoccuparsi di un quesito fondamentale sulla questione: che eredità culturale e artistica ci lascia la persona scomparsa? Nell’isteria compulsiva di chi posta per primo il Reel, la story e il TikTok, possiamo soffermarci sull’operato, sul significato delle immagini, sulle idee che hanno plasmato il nostro modo di vedere il mondo, sul valore del contributo creativo, sul cambiamento sociale o estetico che quell’artista ha portato?

Vi svelo un segreto sconvolgente: la morte, l’ultimo tabù, l’evento irreversibile (almeno per quanto ci è dato conoscere dell’esistenza terrena), può essere anche un momento di riflessione, non solo di autoaffermazione e certificazione della propria esistenza.

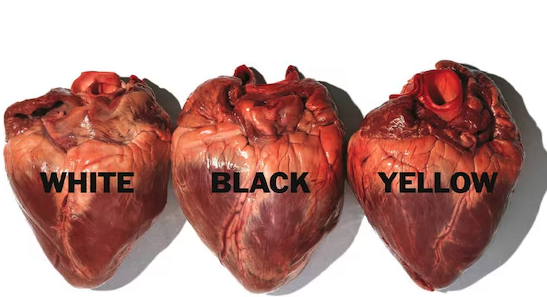

Ogni artista lascia dietro di sé un patrimonio di immagini, parole, idee che è lì per essere osservato, compreso, discusso, accettato o rifiutato. Troppo spesso la conversazione si perde nella nebbia di un narcisismo collettivo, un derby tra due tifoserie in cui in palio c’è il desiderio di apparire, che schiaccia e allontana la volontà di comprendere.

Condivido un piccolo aneddoto, un’esperienza che credo di avere in comune con molte altre persone: una volta sono stato mandato a quel paese da Toscani, che mi ha insultato durante una diretta radio. Non mi è mai passato per la testa di usare questa insignificante storiella per giudicare la persona. E non perché io sia moralmente migliore di altri o perché mi creda un osservatore super partes, bensì perché non mi interessa niente di queste pantomime del tutto dimenticabili. Con buona pace di quei veneti ancora offesi perché chissà quanti anni fa Toscani li ha chiamati alcolizzati, o di chi serba rancore per un motivo o per l’altro. Mentre voi invecchierete con la vostra rabbia, le sue fotografie continueranno a essere lì, giovani, potenti, forti.

Riconoscere il valore di una figura pubblica artisticamente trasversale significa sapersi distaccarsi da questa dinamica. Non serve costruire rapporti fittizi, esprimere giudizi frettolosi o indulgere in retoriche pretenziose. Serve un atto di ascolto e comprensione: lasciamo che a parlare siano le opere e il loro significato, mettiamo da parte il nostro ego ingombrante e diamo a loro il compito di testimoniare la grandezza e i limiti di chi le ha concepite, pensate e realizzate.