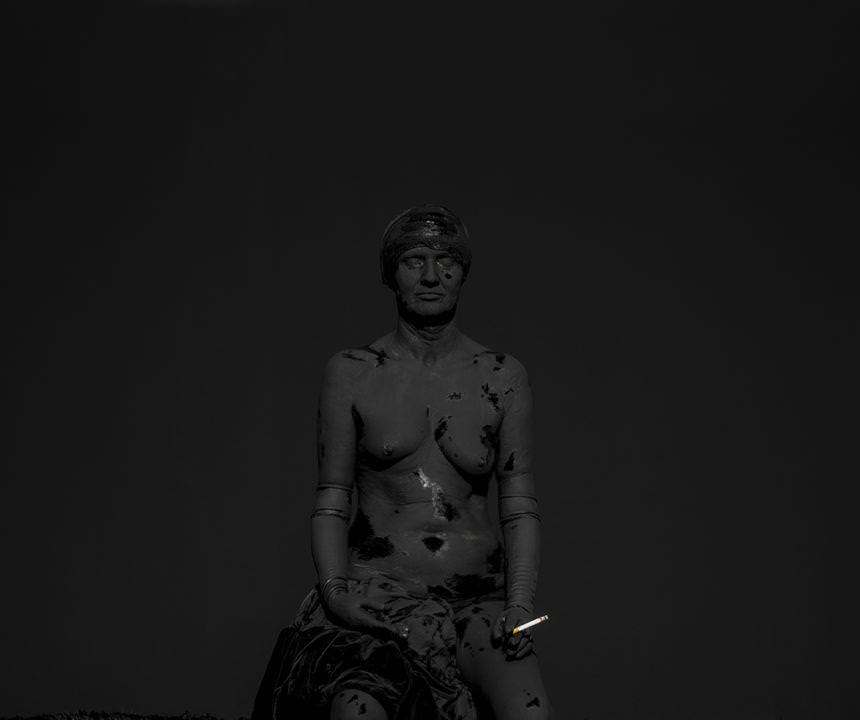

“La vera bellezza ferisce”, in questa massima è racchiusa tutta la tensione poetica di Mustafa Sabbagh, recentemente riconosciuto da uno storico dell’arte e della fotografia quale Peter Weiermair come “uno dei 100 fotografi più influenti al mondo, ed uno dei 40 ritrattisti di nudo – unico italiano – tra i più rilevanti su scala internazionale.”

Secondo una logica dell’immanenza, per la quale gli archetipi non hanno motivo di esistere in quanto tali, il suo sguardo veglia sulla tragedia del metafisico che, non avendo altra scelta ontologica, si sporca divenendo incarnazione. La sua opera si spende allora energicamente nella ricerca dell’armonia racchiusa, anzi celata, nell’imperfezione, nell’indagine su un’oscura bellezza omni-comprensiva che riesca a sintetizzare sacro e profano, morale e immorale.

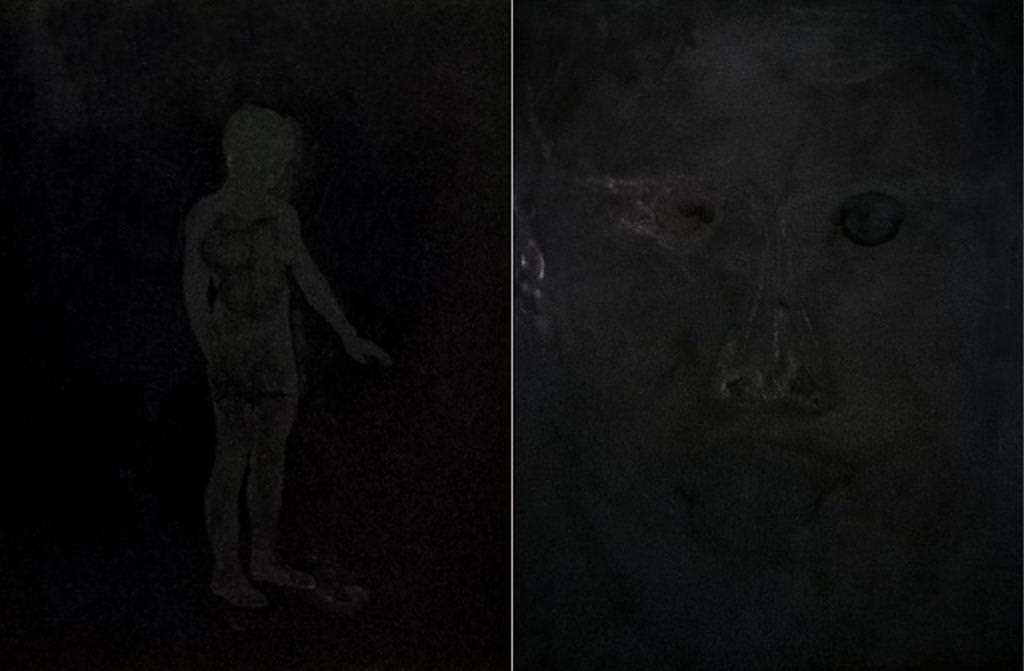

Lo abbiamo intervistato in occasione di XI Comandamento: Non dimenticare, mostra ontologica, in scena a Forlì dal 14 Ottobre 2017 al 14 Gennaio 2018, che vede protagonisti “Memoria come comandamento e schizofrenia come metodo” perché “Uno schizofrenico non dimentica. Uno schizofrenico accumula”.

La retrospettiva si traduce in atto che sacralizza l’arte rendendola esperibile in un dedalo di percorsi che si snodano tra le sale dei Musei San Domenico e la chiesa di San Giacomo ed è definita dallo stesso Sabbagh come“ la collettiva di un unico artista”.

Credits francesca gotti

Un unico artista che grida a più voci rivolto a un’umanità dimentica di se stessa, della sua bellezza, delle sue urgenze, dei propri vizi, virtù, preghiere, bestemmie, purezza e alterità…Mustafa Sabbagh si racconta a Artuu

Lei è considerato il ritrattista di nudi più importante nel nostro Paese e uno dei fotografi più importanti in assoluto, come si è avvicinato a questo mondo? Quali erano, e forse sono ancora oggi, i suoi riferimenti?

Più che di avvicinamento, parlerei di rispecchiamento. Un richiamo potente, l’attivazione dei miei neuroni-specchio. Ritrarre per ritrarmi, dove ancora non mi (ri)conosco. I miei riferimenti, ieri come oggi: nella pratica Lucian Freud, nella teoria Sigmund Freud.

In questa rubrica ci occupiamo in particolare del rapporto tra arte e moda. Lei si è formato come assistente di Richard Avedon e ha insegnato presso il Central Saint Martins College of Art and Design di Londra. Cos’è per lei la moda? E perché, dopo essere stato pubblicato da blasonati magazine come Vogue e The Face, e aver collaborato con grandi nomi come Yamamoto, ha sentito di doverne prendere le distanze per dedicarsi completamente all’arte figurativa?

La moda è tensione verso se stessi, non tendenza con scadenze semestrali. In un certo momento storico, la tendenza ha avuto il sopravvento sulla tensione. Io sono un funambolo, e per la mia sopravvivenza la corda deve essere sempre, necessariamente, tesa.

Continuando a parlare di esperienze borderline, situate sul crocevia tra arte e moda, ultimamente abbiamo assistito a numerose Maison di tutto il mondo che scelgono gli scatti d’importanti autori come Mapplethorpe e Cindy Sherman come motivi grafici per i loro pezzi. Le hanno mai proposto di usare le sue immagini?

Molto spesso. La più recente collaborazione è avvenuta durante la presentazione della collezione a/i 2016 di Ann Demeulemeester a Parigi, all’interno della quale abbiamo scelto come backdrops il video in loop di uno dei miei mari. Le collaborazioni sono rapporti che nascono, ed io scelgo sempre con molta cura i miei partner.

In The Black Dress, Valerie Steele ha scritto che, fin dai tempi antichi, “il nero è stato associato alla notte e per estensione alla morte, al nulla e spesso al male”. Per la Steele il valore simbolico che questo colore porta con sé “non è un dato imputabile al razzismo; nel simbolismo tradizionale africano, infatti, è presente la stessa identica associazione. La notte è nera, così come il sangue è rosso”. Il nero è anche il colore di Mustafa Sabbagh…

… Ed io, come nella caverna platonica, amo profondamente la notte.

Courtesy Mustafa Sabbagh Musei Dan Domenico e fondazione Dino Zoli fc

Altro tratto distintivo delle sue opere è l’ipnotica dimensione quasi sacrale che emanano, quasi avessero una funzione catartica…

Il riduttivismo figlio dei nostri tempi vuole schiavizzare ogni opera d’arte in una spiegazione. Pensare che l’opera dell’artista sia sempre comprensibile ha costretto l’arte ad un carattere terreno, che non può essere il suo fine. L’arte – se è arte – va esperita, non compresa, come un dogma. Quindi, anche quando indaga la più carnale delle perversioni, l’arte è sempre sacra (parola di un ateo profondamente credente).

Quale tipo di relazione instaura con i soggetti che ritrae?

Di questi tempi, qualsiasi risposta io possa darti potrebbe trasformarsi in una potenziale accusa per molestie…

C’è chi definirebbe molti dei suoi lavori inquietanti, lei invece come definirebbe la sua estetica?

Inquieta (l’est-etica senza etica, d’altronde, è parzialità di un solo punto cardinale).

Courtesy Mustafa Sabbagh Galleria Marcolini

Ha definito la sua ultima personale, in mostra ai musei San Domenico di Forlì fino al 14 gennaio 2018, come “la collettiva di un unico artista” e, nel comunicato stampa, leggiamo: “Memoria come comandamento e schizofrenia come metodo”. Può dirci qualcosa di più in merito a questi concetti?

L’uomo non è fatto di carne ed ossa, ma di carne, ossa e memoria. Ognuno di noi deve fare i conti con il suo bagaglio memoriale per potere indagare la propria natura, ma la memoria procede per accumulo. Riconnettersi con la propria memoria significa dunque abbracciare la propria umana, magnifica schizofrenia.

In conclusione, ci può raccontare qualcosa sui suoi progetti futuri?

La carnalità di un immenso intellettuale nel mio prossimo progetto fotografico; una rituale danse macabre electro nel mio prossimo progetto video. Non sono bravo a raccontare la mia strada, ma mi piacerebbe riuscire a lasciarne traccia.