Fino al 9 settembre 2022 alla Raffaella De Chirico Arte Contemporanea la mostra di Bruno Marrapodi “Ma tu qui ci abiti?”

Il lavoro di Bruno Marrapodi (Milano, 1982) dai suoi esordi, e nelle diverse accezioni che nel tempo ha intrapreso, delinea una traiettoria dall’esterno all’interno prima, e dall’interno all’esterno poi che sull’ abitare come sistema di pensiero ha impostato una relazione fondamentale.

Se abitare vuol anche dire “Avere un intenso rapporto di fruizione con un ambiente”, in questo senso ha molto a che fare col suo lavoro, che è partito da raffigurazioni pittoriche in cui l’interno e l’esterno si compenetravano quasi indistintamente per giungere a un progressivo isolamento di elementi essenziali abitabili: caverne, montagne, edifici, fortezze e ora castelli.

Al contrario di come spesso sono state percepite e presentate, sottolineandone gli aspetti folkloristici e narrativi, le sue composizioni arrivano all’essenza dei sentimenti umani, aprendo lo spazio pittorico all’atto e al gesto dello stare in un luogo. Elementi sacri e profani non si mischiano, ma discutono sapientemente le loro priorità; il basso e l’alto non si accostano, ma disputano l’un l’altro per chi debba averla vinta.

La notte e il giorno non sono mai uno sfondo anche quando lo sembrano, ma connotano turbamenti e inquietudini. Dei conflitti ancestrali ai quali la recente arte contemporanea ci ha disabituato, resta in questa pittura poco singolare una ferita perpetua.

La ferita dell’uomo con lo spazio che abita, e quella dell’artista con lo spazio che vuole rappresentare.

La formazione di Bruno Marrapodi e il suo percorso artistico

Dalla formazione allo IED di Milano dei primi anni 2000, Marrapodi ricava l’attenzione al disegno e l’ossessiva precisione della grammatica a pattern con cui riempie figure e sfondi. Acquisisce anche una certa sensibilità artistica settentrionale, penso all’Ettore Sottsass del Di chi sono le case vuote? e alle curve sinuose di Carlo Mollino.

La sua prima personale è allestita nel 2011 alla Maelstrom Art Gallery di Brera e presenta pitture ispirate al neoimpressionismo di Paul Signac e ai meno conosciuti paesaggi di Gustav Klimt, dove l’individuo è immerso e assorbito nel

contesto.

La pittura qui è molto impegnata in superficie, i colori sono ricchi, il segno fatto di punti o piccoli cerchietti è fittissimo. Come sui mosaici vastissimo repertorio familiare di dialetti mescolati, pietanze golose, donne sensuali profumate d’estate, riassunte in soggetti e titoli.

Della sua grande passione, il cinema: dalla tradizione americana, ai noir francesi, o i b-movies italiani, non si contano le citazioni e le freddure, sue annotazioni tipiche, che entrano come firme in calce ai lavori.

L’orizzonte nel quale si muove nella prima fase della sua carriera fino al 2016 è quello di una pittura densa e molto figurativa. Per comprenderne i riferimenti bisogna affondare nell’amata pur saltuariamente vissuta, Roma della fine degli anni Cinquanta e Sessanta.

In questo periodo artisti come Renato Mambor o Domenico Gnoli si distaccavano dall’eredità di Alberto Burri e dell’informale, per intraprendere un azzeramento dei dati espressivi prima e un recupero dell’immagine poi, cogliendone l’ aspetto d’icona popolare e massmediatica, e riallacciandosi con gratitudine del pubblico, al contesto sociale dell’epoca.

Nel tratto sinuoso, veemente, costellato di anacronismi, si vede la lezione inconsapevole degli artisti attivi a Roma, quelli presentati alla Galleria “La Tartaruga”, degli “interni” di porte, finestre, comodini e letti disfatti.

Non solo Mario Schifano poi, ma anche Philip Guston e la Transavanguardia. Per la dovizia di dettagli e l’affollamento

dei colori, non mancano frequenti richiami a Edward Munch, a Friedensreich Hundertwasser e perfino a Peter Doig che, dopo tanto concetto, aveva finalmente rimesso al centro del quadro l’atmosfera emotiva del soggetto.

Per questo motivo la galleria Cannaviello lo intercetta tra i rappresentanti della Nuova Pittura Italiana nel 2014.

Mentre l’arte concettuale dilaga e gli albori dei social attraversano il mondo dell’arte, appartiene al Bruno Marrapodi di questi anni l’universo interno, seducente e impastato di una certa umanità, ispirata a pitture e narrata nei film, in cui svela la caricatura dell’essere sociale, sotto la cui veste vive l’animale, spesso feroce, schizofrenico e solo.

Solo davanti a Dio il cui mistero e sconfitta permeano gli arredi delle stanze dei parenti o scivolano nelle catenine d’oro su petti villosi.

Nel 2016 padroneggia perfettamente il linguaggio della linea sinuosa, dei soggetti vivaci, dell’inquietudine grottesca, tra le opere più belle di questo periodo compone, Topless beach e ll Pirata.

Proseguendo in questa direzione però, la composizione si scopre a un certo punto vittima delle sue stesse premesse.

Come è accaduto di frequente nella storia dell’arte, la figurazione, se affrontata con profondità e costanza, può diventare nemica, e si ribella agli strumenti di cui è figlia.

L’arresto dei colori dal 2017

Dal 2017 in poi, gli scenari colorati e ricchissimi delle centinaia di quadri dipinti senza esitazione subiscono un consapevole arresto,

lasciando spazio alla volontà di portare alle estreme conseguenze il segno di cui la figura o il paesaggio espanso non possono più essere i testimoni.

Il 2017 è in fondo l’anno della Biennale di Christine Macel Viva Arte Viva, quella dell’arte come giardino da coltivare, come luogo

per eccellenza della riflessione, dell’espressione individuale e della libertà, e della tanto enorme mostra di Damien Hirst a Palazzo Grassi e Punta della Dogana, Treasures from the Wreck of the Unbelievable, che riscrive prepotente, tra elogi e proteste, le regole dell’arte.

Ecco che di quei sontuosi mondi popolati di atri vellutati, salotti, fumo di sigarette e giradischi, sopravvivono alcune rovine diroccate.

Inizia, in questa fase, un progressivo svuotamento della superficie e un’invasione di campo da parte dello sfondo. Il rigore della narrazione e l’accuratezza della tecnica vengono messe da parte in nome di una gestualità primordiale.

Resistono accenni all’organico, alla carne, al peccato originale, ma sono componenti decorativi, parte del perimetro.

La linea sinuosa si spezza in frammenti minuscoli, come caratteri affannati di un racconto senza sonno. Ogni tanto, tra i flutti di onde confuse e ribollenti compare un pezzo di terra viva, un’isola, rosa o verde. Forse il sogno di pace all’orizzonte?

Certamente un lascito riemerso dalla tempesta. La figura è scomparsa, la narrazione anche, rimane il movimento, impetuoso.

Il biennio 2017-2019 lo vede impegnato in una sperimentazione senza sosta dove affronta supporti, materiali e dimensioni diverse,

quasi tutto su carta. Penna e taccuino, pennarello su fogli preparati, carboncino su carta da spolvero, libri, quaderni, tovaglioli e tavolette digitali.

Tutto entra in questo movimento di scarico d’impulsi alla ricerca di una soluzione formale che possa ricostruire l’argine, abbandonato, al quale ormeggiarsi.

Vengono in mente Cy Twombly e Matt Mullican, ma anche gli Scribbles di Sol Lewitt: il punto è che senza rotture né crisi non si procede, nell’arte come nella vita, e l’elaborazione dell’esistenza nel mentre che avviene e scorre è un lusso per pochi.

Raccolti in una sorta di diario aperto, i risultati di questo momento seguita a un periodo di residenza culminato in una collettiva

internazionale, dove l’artista ha presentato un lavoro quasi cinematografico ispirato a La neve era sporca di Georges Simenon.

La produzione artistica dal 2019

Dal 2019 attraverso il disegno Bruno Marrapodi ha riformulato le basi del proprio linguaggio, anche quello pittorico abbandonato da un po’.

Lo ha fatto trascinando con coraggio il segno caduto nella tempesta dall’altro lato dell’abisso, stimolando la pittura a fluire nell’ambiente, fuoriuscendo dalle strette del quadro e aderendo a tutte le superfici delle sue neonate costruzioni.

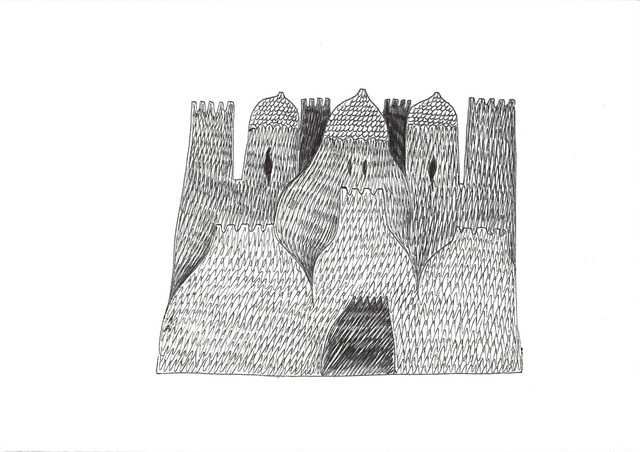

Rinchiuso a forza nel proprio spazio, inizia qui la serie di fortezze Locked che giungono alla mostra corrente dedicata ai

castelli: Ma tu qui ci abiti?

Come nell’infanzia passata in guerra dove i bambini, per contrappasso, disegnano castelli in luogo delle macerie, l’artista, costretto alla quiete forzata, si è costruito addosso un riparo convincente, il simbolo della gloriosa conquista.

A sorprenderci in questa serie di lavori, più che il contenuto, il castello, che nella storia dei simboli ha rispettivamente significato castità, integrità, equilibrio, forza, è piuttosto il movimento tramite il quale si moltiplica.

Movimento del tratto, che è prima ancora del corpo e del pensiero. Dissolvendo l’individualità nella proliferazione e la profondità nella ripetizione, si giunge allo svuotamento del significato ma al permanere della forma sotto un rassicurante controllo.

Così all’apparenza pulita, talvolta amichevole, questa sequenza infinita di edifici, torri e feritoie ci costringe a chiederci se siamo liberi oppure prigionieri, se eventualmente liberi lo fossimo una volta stati, saremmo invece ora, finiti tutti prigionieri?

Il lavoro di Bruno Marrapodi ha preso una nuova strada, porta con sé i passaggi di un percorso mai lineare o facile, al contrario inquieto e sofferto.

Siamo tutti contenti che si ripresenti al pubblico con molte cose da dire. Ci sono tante epoche dentro la sua storia e diversi quesiti

su rappresentazione e pittura ai quali l’ultimo ventennio non ha ancora risposto. Di certo molti, più o meno consapevolmente, gli sono debitori.